Riportiamo di seguito un’analisi di Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, pubblicato su La Stampa del 12 maggio 2023

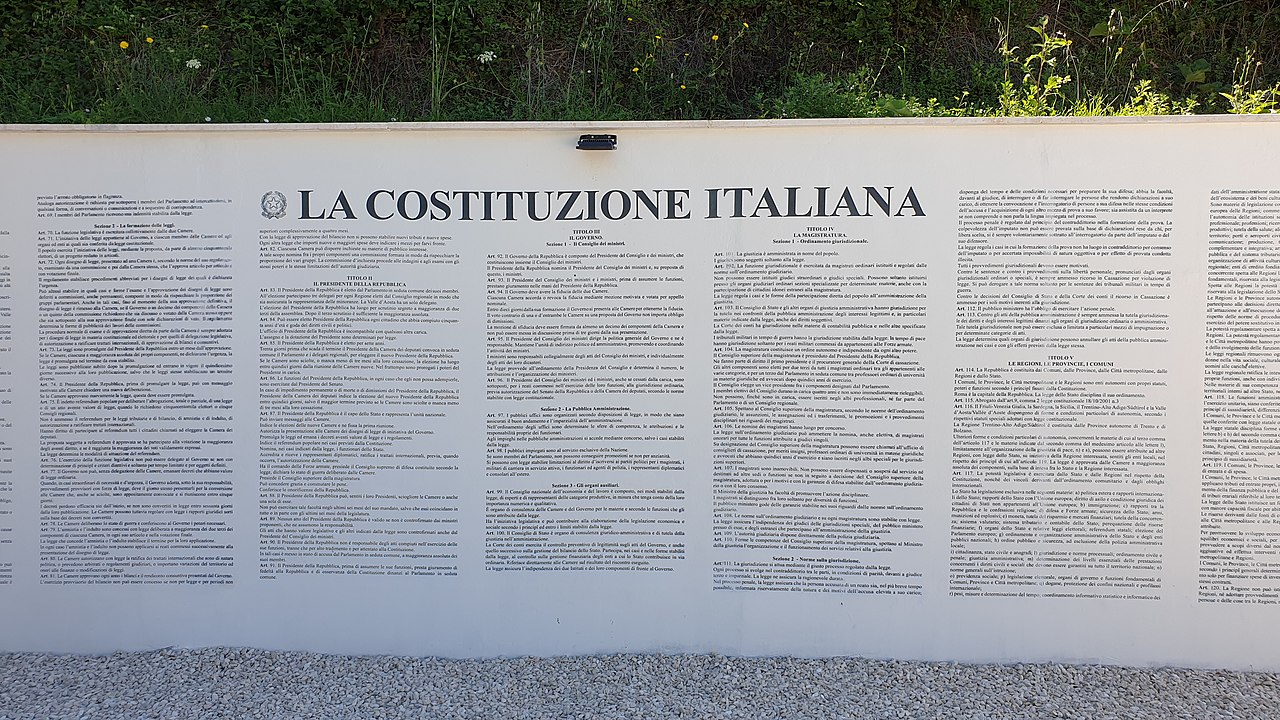

Sono trascorsi poco più di sei mesi dall’insediamento del primo governo guidato da una forza politica che affonda le radici in un passato contro il quale, affermò Piero Calamandrei, la nostra Costituzione volle costruirsi come una “polemica”, e non stupisce la decisione di mettere in scena – quale ne sia l’esito – lo scenario già ampiamente promesso nel programma con cui Fratelli d’Italia si presentò alle elezioni nel settembre 2022. L’intenzione di insediare un populismo tecnico più attento alla governabilità che alla coesione e alla giustizia sociale era ben espressa al punto 24, icasticamente intitolato Presidenzialismo, stabilità di governo e Stato efficiente, dove si può leggere che il presidenzialismo è «la più potente misura economica di cui necessita l’Italia», e che è indispensabile per assicurare «stabilità governativa e un rapporto diretto tra cittadini e chi guida il governo».

A settantacinque anni dal giorno in cui prese vita il Parlamento voluto dai padri e dalle madri costituenti, l’8 maggio 1948, quando Camera e Senato si riunirono per la prima volta dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con precisione simbolica forse inconsapevole ma implacabile, il governo Meloni ha convocato le opposizioni per consultazioni “prendere o lasciare”, secondo uno stile che pare destinato a farsi abitudine. Quelli che sono seguiti sono parsi colloqui destinati più a dissestare la tenuta dell’opposizione che non a raccogliere un’articolazione di pensiero progettuale, visto che al termine delle consultazioni è stata ribadita l’intenzione di procedere comunque, con o senza accordo, a introdurre nel nostro ordinamento l’elezione diretta del capo dello Stato o, in alternativa, il “premierato forte”, con un capo del governo eletto direttamente dal “popolo”.

L’attuale governo gode di una maggioranza composta da un numero di seggi schiacciante, frutto di elezioni disertate da 17 milioni di italiani e di una legge elettorale talmente sbilanciata da aver ridotto l’opposizione a un ruolo quasi testimoniale, mentre il Parlamento, decurtato nel numero, è progressivamente svuotato di credibilità grazie al ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza. Se a questo si aggiunge lo spettacolo del consiglio dei ministri trasformato nel set di una televendita, come accaduto il Primo maggio, e l’occupazione metodica degli spazi mediatici e delle cariche pubbliche, è legittimo guardare con sospetto a qualsiasi intenzione di manomettere una Carta che ha sinora garantito l’equilibrio dei poteri e fatto da argine alle tentazioni autoritarie avanzate in nome del rafforzamento della stabilità dell’esecutivo.

Sarebbe scontata, non solo a causa dell’impossibilità del primo partito di governo di pronunciare chiare parole di condanna sulle proprie origini, una particolare cautela nel porre mano all’intero sistema di norme e contrappesi che qualsiasi rafforzamento dell’esecutivo renderebbe ancor più necessario, ma il punto 24 del programma elettorale di Fratelli d’Italia non fa cenno al bilanciamento dei poteri, né alla democrazia – parola per altro presente solo due volte nell’intero testo: la prima, per lamentare la «fase storica in cui la sinistra italiana è sempre rimasta nelle stanze del potere, anche in spregio alla volontà popolare, [costituendo una] parentesi anomala della nostra democrazia»; la seconda, per promettere la «difesa delle radici classiche e giudaico-cristiane dell’Europa e dei suoi valori fondamentali di libertà, democrazia, sussidiarietà e giustizia».

Un’eventuale riforma costituzionale richiederebbe almeno due anni, sostengono i tecnici di Palazzo Chigi, e la premier ha dichiarato che, per rispetto del presidente Mattarella, non entrerebbe comunque in vigore prima della fine del suo settennato, ma l’intenzione ideologica appare chiara: prefigurare un nuovo ordine, o almeno prometterlo, in un movimento espansivo che mira idealmente a occupare ogni ganglio dello Stato. «Lo Stato legalitario è uno strumento di legalità che si presta alla politica di qualsiasi partito», scrisse Calamandrei ne Il fascismo come regime della menzogna, un testo che oggi più che mai sarebbe utile tornare a leggere e meditare, «ma ci sono altri partiti, ai quali più propriamente si adatta l’attributo di rivoluzionari, i quali prima che i problemi di sostanza, attinenti al contenuto del diritto, si pongono i problemi di forma, attinenti al modo di formularlo: i quali ritengono, cioè, che prima di passare alla risoluzione delle concrete questioni economiche e sociali, sia necessario stabilire un “ordine nuovo”, un nuovo metodo per creare le leggi destinate a risolverle».

In Rinoceronte, la favola teatrale di Ionesco sull’ascesa del fascismo, i cittadini di una quieta provincia francese cominciarono poco per volta a trasformarsi in rinoceronti. All’inizio la gente se ne teneva a distanza, inorridita e spaventata, discuteva se avessero uno o due corni, se fossero asiatici o africani, ma poco per volta prese ad ammirarne la brutalità e la forza, così che i rinoceronti si moltiplicarono fino a riversarsi in massa per le strade, diventando schiacciante maggioranza.