Nel concepire l’incontro che abbiamo intitolato Un mondo fuori controllo? Ordine e disordine nella sfera globale, svoltosi a Firenze il 5 novembre scorso – organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano col patrocinio dell’Osservatorio autoritarismo – siamo partiti da una domanda semplice ma fondamentale: «Dove sta andando questo mondo dove riconosciamo poco o niente di ciò che era stato costruito nel secondo dopoguerra, e che era basato sul principio della convivenza pacifica fra i popoli e su un assetto multipolare?». Ci sembra di esserci trovati immersi in un mondo fuori controllo, dove le regole stabilite non hanno più alcun valore: ciò che conta è la forza, il diritto del più forte.

Le risposte e le analisi offerte nelle relazioni da Alessandro Colombo, Daniela Irrera e Micaela Frulli sono state interessanti e illuminanti. È vero, come ha sottolineato Colombo (autore, fra l’altro, di un recente, importante volume sul tema, Il suicidio della pace. Perché l’ordine internazionale ha fallito. 1989-2024, Raffaello Cortina) che il processo di crisi dell’ordine liberale stabilito nel dopoguerra e poi riadattato dopo l’89 è iniziato molto tempo fa, ma è vero anche che vi è stata un’accelerazione negli ultimi anni. Le tappe sono note.

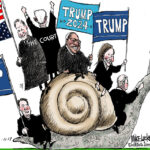

Nel 2022 l’invasione dell’Ucraina, un Paese sovrano, da parte della Russia; il 7 ottobre 2023 il pogrom di Hamascontro cittadini ebrei inermi e la reazione davvero eccessiva del governo Netanyahu contro Gaza, col massacro di circa 70.000 palestinesi (un terzo bambini), in violazione di ogni regola del diritto internazionale oltre che del diritto umanitario; nel 2025 il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, che sta provocando uno sconvolgimento nelle politiche interne e internazionali: all’interno sta cancellando lo Stato di diritto, facendo scivolare la più grande democrazia del mondo verso un’autocrazia, tanto che qualcuno ha parlato di «dittatura presidenziale». A livello internazionale sta operando un’alterazione delle politiche di alleanza anche ricorrendo alla guerra commerciale dei dazi. I suoi obiettivi strategici, difficilmente decifrabili, creano instabilità e incertezze in tutti gli ambiti.

È inoltre sotto gli occhi il ridimensionamento oggettivo di organismi sovranazionali come l’ONU, come pure la necessità dell’Europa di riposizionarsi nella geopolitica e le difficoltà che incontra in questo processo.

Ci troviamo in una fase di regressione generale, con il rischio di escalation nei conflitti bellici da parte di leader che appaiono sempre più dei “sovranisti imperialisti”. Ne è sintomo perfino il ricorso a un linguaggio d’odio ai più alti livelli istituzionali. Non è un fatto solo di “politicamente corretto”. È la cifra di una nuova forma della politica e di esercizio del potere: de-regolata, sregolata. Tutto questo ha stravolto l’alfabeto con il quale si potevano leggere gli assetti mondiali costruiti negli anni, anche dopo l’89, producendo disorientamento, inquietudinie necessità di capire.

La discussione che si è svolta a partire dalle relazioni è stata stimolante, ha registrato molti punti di convergenza sia pure con punti di vista e accenti diversi, ma con un’interlocuzione proficua anche con il numeroso pubblico presente. Proverò a coglierne qualche passaggio senza poter dare conto della ricchezza delle argomentazioni che è emersa.

Alessandro Colombo ha indicato le tracce che retrodatano l’inizio della crisi dell’ordine internazionale fino agli anni ’90. La prima è la ri-militarizzazione, anche se con una novità rispetto al passato, che consiste nella possibilità di uno scontro fra grandi potenze. Le guerre regionali erano guerre lontane, che riguardavano altri territori (come l’Iraq). Oggi assistiamo a una militarizzazione perfino del linguaggio. Il ritorno della guerra avviene – e si tratta della seconda traccia – in una fase di crisi altrettanto drammatica della diplomazia e del negoziato, ma anche questo accade da almeno vent’anni, già dall’inizio del XXI secolo. Si pensi allo smantellamento progressivo di tutta l’architettura di accordi che Stati Uniti e Federazione russa avevano istituito all’indomani dell’89, cioè della fine dell’Unione Sovietica. La stessa distruzione di Gaza è il prodotto di un fallimento negoziale che non viene affrontato dal 1967.

Un’ulteriore traccia è la crisi drammatica delle regole che dovrebbero disciplinare le relazioni internazionali e dovrebbero, se non eliminare, almeno arginare la violenza nella convivenza internazionale. Questa è la sfida fondamentale. Viviamo una crisi di identità del diritto internazionale. Che non significa che il diritto internazionale è finito, ma soprattutto che ha perso di peso perché nessuno si oppone alle sue violazioni. Nemmeno l’Europa lo ha fatto. E qui sorgono delle domande alle quali diventa sempre più difficile rispondere: chi ha diritto, e a quali condizioni, di ricorrere legittimamente alla guerra? Soltanto gli Stati o anche altri soggetti diversi dagli Stati? La Carta delle Nazioni Unite dice che la condizione è l’autodifesa, ma noi stiamo assistendo a un’estensione continua del principio di autodifesa attraverso quel grimaldello micidiale che è il principio di prevenzione. Un principio di prevenzione tanto esteso da fare piazza pulita della Carta delle Nazioni Unite.

Altra domanda: che cosa è legittimo fare e che cosa non è legittimo fare in guerra? Che cosa resta criminale? E che cos’è, oggi, la guerra? In che cosa si distingue la guerra dalla pace? Parliamo di guerra ibrida. L’espressione “guerra ibrida” è un’espressione distruttiva, perché significa che viviamo in una condizione nella quale la guerra e la pace non sono più distinguibili. E questo è un problema anche giuridico, noi non siamo in grado di distinguere tra lo stato giuridico della pace e lo stato giuridico della guerra. Inoltre, viviamo una crisi paurosa delle aspettative. Non siamo in grado di immaginare più il mondo di qui a cinque anni. Non siamo in grado di dire quale sarà il baricentro geopolitico del mondo, quali saranno le regole e se ci saranno ancora delle regole.

Finora ci siamo rappresentati il mondo come se dovesse diventare progressivamente indifferente ai confini. Parlavamo di villaggio globale, di mondo senza confini. Questa era la nostra grande rappresentazione geografica del mondo. Da alcuni anni noi non facciamo altro che parlare invece di confini, di integrità territoriale. Anche la NATO oggi parla di integrità nazionale, territoriale.

Altra questione importante è il multilateralismo. Eravamo convinti che il multilateralismo sarebbe stato la soluzione di una serie di problemi oggettivamente comuni. Ma quello era un multilateralismo inclusivo, che si voleva in continuo allargamento a nuovi soggetti. Oggi si pratica un multilateralismo che non ha niente a che fare con quello novecentesco; è un multilateralismo esclusivo, non più inclusivo. Siamo multilaterali soltanto tra amici. E questo è anche il modo in cui stiamo ridefinendo la globalizzazione. Prima la parola magica era “allargamento”. Parlavamo di allargamento della democrazia, del mercato, dell’Unione europea, della NATO. L’allargamento era la nostra magia. Oggi la parola allargamento è stata sostituita da una parola di segno esattamente opposto, cioè dalla parola “assedio”. L’idea che le democrazie sarebbero sotto assedio la si trova sia nei documenti europei che in quelli americani. E questo è letteralmente il rovesciamento della direzione della storia. Democrazie che si arroccano contro una serie infinita di nemici esterni. Per non parlare del nemico per eccellenza di tutti gli assedi, cioè il nemico interno.

Daniela Irrera – docente di scienza politica e relazioni internazionali al Centro Studi Alta Difesa di Roma – è ritornata sul multilateralismo e ha introdotto il tema dell’egemonia. Pur condividendo la constatazione della crisi dell’ordine liberale, si è chiesta che cosa sia recuperabile, da che cosa si può ripartire, considerando innegabile che decenni di regole consolidate non si smantellino facilmente. Il multilateralismo, con tutti i limiti evidenziati, ha tuttavia prodotto interazioni da cui non si può prescindere. Le varie crisi indicate non significano distruzione totale di quell’ordine creato nel ’45 e dopo l’89. L’ONU è in crisi, ma questo non significa che la si possa sopprimere o che vi sia una convenienza USA a uscirne. È più facile che questo disordine duri, o addirittura che si stabilizzi, e che vi sia un processo di adattamento ad esso. “Adattamento” è una parola che Irrera ha usato in molti passaggi. Se non più il multilateralismo, forse si passerà a praticare su più vasta scala un minilateralismo, ad esempio. Anche questo consente di raggiungere dei risultati, come la coalizione dei volenterosi. È vero che tutto è in crisi, ma qualcosa dovrà pure stabilizzarsi, sostiene Errera con un filo di pessimismo in meno.

Un altro esempio di adattamento è quello delle ONG che, data la violenza crescente dei conflitti e le difficoltà incontrate nelle zone di guerra, di fronte alla scelta se abbandonare il campo o dotarsi di compagnie di sicurezza private, hanno preferito quest’ultima soluzione.

Quanto all’egemonia, certamente non ci troviamo più di fronte a un’egemonia basata sul consenso (come pensava Gramsci) quanto piuttosto a una risistemazione delle alleanze con nuove, o finora considerate improbabili, partnership, come i BRICS guidati dalla Russia e dalla Cina in alternativa all’Occidente. Un Occidente sempre più diviso e meno solidale, si potrebbe aggiungere, soprattutto da quando alla Presidenza degli USA è arrivato Donald Trump.

Nel nuovo disordine occorre poi calcolare anche la crisi del monopolio statale della forza, che viene subaffittata a contractors, come la Wagner. Anche questo aspetto contribuisce a cambiare la natura della guerra, insieme con le tecnologie “dual use”, come i droni inviati a sorvolare Paesi europei non in guerra (la guerra ibrida). Se dal disordine non si riesce a uscire, occorre imparare a gestirlo proprio attraverso l’adattamento. Se la pace è sempre più difficile, bisogna adattarsi alla pace ibrida, è la conclusione. E in questo adattamento anche l’Europa dovrà necessariamente cercare la sua strada. Il nuovo ordine – sembra dunque di capire – potrebbe essere ciò che oggi ci appare come disordine; dobbiamo solo trovare il modo di adattarci ad esso.

L’altro tema centrale dell’incontro è stato il diritto internazionale “sotto attacco”. L’ha affrontato con molta efficacia e passione Micaela Frulli, docente di Diritto internazionale all’Università di Firenze. Il diritto è stravolto, ha sostenuto, dalla continua violazione del divieto dell’uso offensivo della forza come strumento di relazione fra Stati, come stabilito dalla Carta ONU che parla addirittura di divieto di minaccia di uso della forza e che prevede che alla forza si possa fare ricorso solo per legittima difesa e con il coinvolgimento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che doveva diventare l’organo centrale di questo sistema di sicurezza collettivo.

E però, in questo momento i principali attacchi al sistema liberale vengono proprio da parte di coloro che sono stati i fautori di quell’ordine liberale, che consiste nella difesa dei valori democratici e nella tutela della pace. È in corso un’erosione del divieto dell’uso della forza che si incanala lungo due principali direzioni: una è nello stesso funzionamento dell’ONU, con Stati che dispongono del potere di veto, e con le forze di peacekeeping che solo in parte sono efficaci per il modo in cui sono gestite. La seconda direttrice – accennata da Colombo – è l’ampliamento a dismisura della legittima difesa, la legittima difesa “preventiva”. Ne parla già Israele nel 1967 per la Guerra dei sei giorni. Però il vero punto di rottura è la guerra contro l’Iraq del 2003, lanciata dagli Stati Uniti proprio sulla base di questo presupposto. È la dottrina Bush: si giustifica con l’argomento della legittima difesa preventiva – e sulla base di prove false – una vera e propria guerra di aggressione con conseguente occupazione del territorio per un certo numero di anni.

Si arriva al rovesciamento, al ribaltamento del diritto. È evidente che qui c’è un salto di qualità. Non solo la norma viene violata, ma viene meno la necessità di giustificarsi in base al diritto internazionale, la cui obbligatorietà si fonda sulla convinzione che una norma esista e sia vincolante. Se viene meno questa dimensione, si torna a un sistema puramente politico, dove la forza prevale sul diritto. E se qualcosa deve essere preservato in questo disordine sono, invece, proprio le regole. Occorre mettere al centro il diritto, recuperare la nozione di legalità ricostruendo, almeno su questo, un contesto di multilateralismo, tenendo presente che ci sono nuovi attori che devono giocare un ruolo importante nel delineare il nuovo equilibrio o nell’«adattamento al disordine» (Irrera).

Ritornando all’Onu, non c’è solo il Consiglio di sicurezza, esistono altri organi – quella che chiamiamo la famiglia Nazioni Unite, decine di organizzazioni, decine di organi di monitoraggio – che stanno facendo un lavoro importante, dall’Assemblea generale alla Corte internazionale di giustizia, al Consiglio dei diritti umani. In essa c’è un patrimonio da preservare. Ciò che negli eventi recenti come il conflitto israelo-palestinese, l’aggressione russa dell’Ucraina e altri conflitti è venuta in evidenza è invece la mancanza di accountability, di volontà politica degli Stati.

Un altro istituto sotto attacco è la Corte penale internazionale, riguardo alla violazione delle Convenzioni di Ginevra. La Corte è stata all’opera di recente con le incriminazioni di Putin, Netanyahu (due capi di Stati che non hanno aderito) e di altri, facendo salire alle stelle le tensioni, come dimostrano le pesanti sanzioni adottate da Trump, che cercano sostanzialmente di mettere a repentaglio il funzionamento e la vita stessa della Corte penale internazionale. Anche in questo caso si assiste al ribaltamento per cui, invece di sanzionare i criminali di guerra, stiamo sanzionando i giudici e i procuratori della Corte che sta cercando di indagare sui crimini di guerra. E, di nuovo, l’Europa non ha fatto quasi niente, né sul piano diplomatico, né su quello politico e giuridico per bloccare quelle sanzioni. Per non parlare dell’Italia, che ha rimpatriato con un aereo di Stato un criminale di guerra libico invece di mandarlo all’Aia, dove era atteso per essere sottoposto a regolare processo.

La discussione è proseguita coinvolgendo il pubblico, che ha dimostrato grande interesse e ribadito la necessità di moltiplicare i luoghi di incontri come questo. Anche l’Istituto Gramsci continuerà a farlo promuovendo e organizzando altri momenti di approfondimento.

L’incontro è visibile al link della pagina YouTube dell’Istituto Gramsci Toscano

Luigi Manconi

Luigi Manconi