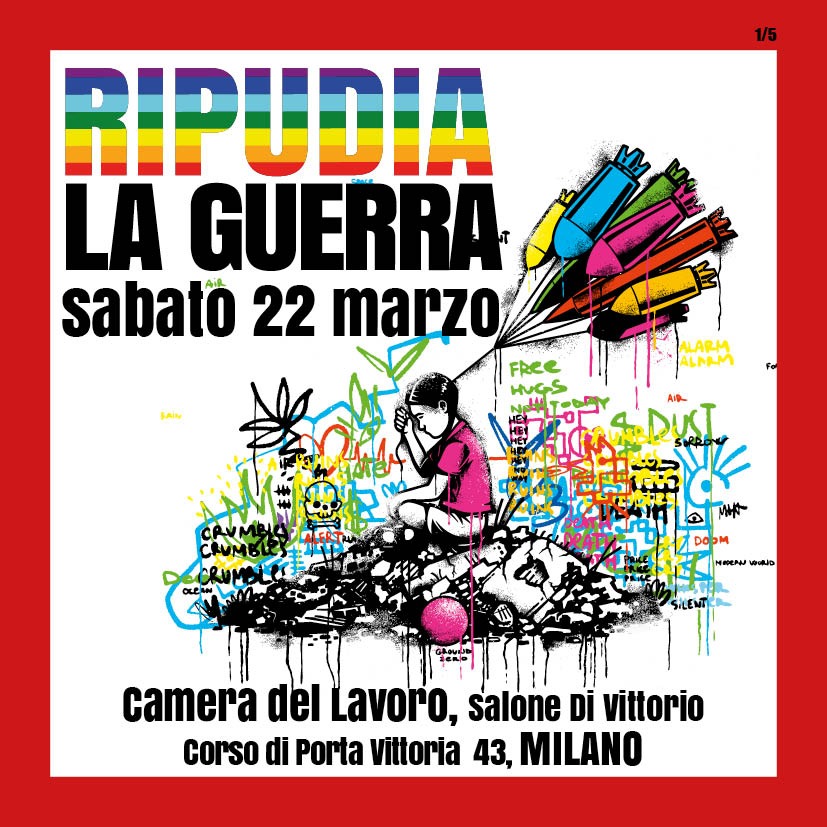

Intervento al convegno Ripudia la guerra, Milano 22 marzo 2025, presso la Camera del Lavoro

✍︎

Per parlare di pace vorrei partire da lontano. Dall’«apologia della viltà» che Giacomo Matteotti predicava nelle campagne del Polesine ai contadini che si avvicinavano al socialismo: una resistenza passiva, un’opposizione individuale alla violenza, contro il culto superomista e virilista della guerra. «Anche la viltà può essere un eroismo», diceva, diffondendo l’ideale di un socialismo «ricostruttore, pacificatore, realizzatore».

Il 5 giugno del 1916 – nel pieno della Prima guerra mondiale, mentre milioni di persone morivano nel carnaio prodotto dall’esplosione dei nazionalismi e delle “patrie” europee – il Consiglio provinciale di Rovigo, di cui Matteotti faceva parte, votò lo stanziamento di fondi destinati alle famiglie dei soldati e ai profughi di guerra. Giacomo Matteotti gridò ai colleghi della maggioranza: «Abbasso la guerra… siete degli assassini!». Questa frase gli valse un mese di carcere con la condizionale per “grida sediziose”. Due mesi più tardi, il 6 agosto 1916, nonostante fosse l’unico figlio superstite di madre vedova, fu inviato al fronte a combattere quella stessa guerra alla quale si era opposto con ogni forza. Fu una decisione politica contro quello che le autorità descrissero come un «violento agitatore capace di nuocere agli interessi nazionali».

Poi il confino, fino al marzo del ’19, e finalmente l’elezione in Parlamento, dove Matteotti denunciò e contrastò la natura eversiva e squadrista del fascismo, e – dopo la marcia su Roma e l’incarico a Mussolini di formare un governo – la sua violenza organizzata e sistemica, fino a venirne assassinato.

Guerra, nazionalismo e fascismo sono inestricabili. Ben lo sapevano padri e madri costituenti, che scrissero nell’art. 11 della Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Se Mussolini, che nella sua retorica roboante guardava ai fasti dell’Impero romano e all’Europa come a un faro di civiltà, noi, guardando ai mattatoi della Prima e della Seconda guerra mondiale, vediamo nella civiltà europea anche il Cuore di tenebra descritto da Joseph Conrad: la sopraffazione, il dominio coloniale, la sua presunzione di superiorità razziale; fino all’introduzione dei campi di sterminio – luoghi di produzione fordista di morte categoriale.

«La tragedia di Auschwitz non è avvenuta in uno spazio vuoto, bensì nei limiti della cultura e della civiltà occidentale, e questa civiltà è una sopravvissuta», disse Imre Kertész, premio Nobel ungherese per la Letteratura e testimone di Auschwitz.

Sulle macerie fisiche, morali e politiche del dopoguerra, si sentì la necessità di erigere istituzioni sovranazionali a protezione dei civili – prime vittime della violenza degli Stati-nazione – che fossero in grado di limitare i sovranismi, con un sistema giuridico dei diritti umani e un’alleanza per la pace. In quella temperie, trovarono forma e un primo nucleo di possibilità gli ideali di Ventotene – una Federazione europea contro il nazionalismo degli Stati, causa prima delle guerre moderne. Tutte le conquiste democratiche e di welfare che abbiamo visto realizzare in Europa sono derivate dallo spirito di quel tempo. Nel 1945 vennero fondate le Nazioni Unite, per preservare la pace e la sicurezza grazie alla cooperazione internazionale.

Tuttavia contemporaneamente, su piani di realtà e di percezione completamente separati, si instaurava l’equilibrio del terrore: la deterrenza atomica come mostruosa dissuasione tra mondo capitalista e mondo comunista.

Dopo la fine della Seconda guerra, nel 1946, il presidente Truman trasferì il controllo dell’energia atomica dalle mani militari a quelle civili. L’immane arsenale atomico venne contrabbandato dal governo degli Stati Uniti come “nucleare civile”. Il Congresso dichiarò che l’energia atomica sarebbe stata usata, oltre che per la difesa interna, per promuovere la pace nel mondo e per migliorare il welfare pubblico, rafforzando la libera competizione delle aziende private. Potremmo dire che queste due costruzioni – l’una ideale, l’altra espressione della tecnologia più avanzata messa al servizio della brutalità più cieca – sono, entrambe, venute meno davanti ai nostri occhi. O, per meglio dire, si sono disgregate le forze – le ideologie, le partizioni –che le rendevano compatte come frammenti del nucleo di una cometa.

A distanza di ottant’anni, resta un arsenale atomico che – non più arginato da trattati internazionali di riduzione – permette al potere di assumere la postura della potenza, senza più nemmeno la copertura dell’ipocrisia. Resta un’Unione europea che mostra un’impalcatura di diritti mentre promuove politiche che li contraddicono; in cui il processo di integrazione – attraverso una limitazione delle sovranità nazionali – ha avuto ad oggetto essenzialmente l’economia, dunque un’Europa dei mercati più che un’Europa dei popoli. Un’Unione fondata sulla democrazia rappresentativa, in base all’art. 10 del Trattato sull’UE, dove però assistiamo al paradosso che il Parlamento, unico organo elettivo, ha sempre meno potere a fronte di Commissione e Consiglio. Così come vediamo lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, istituito nell’art. 3 del Trattato sull’UE, essere sempre più sbilanciato sulla sicurezza.

Dell’UE resta un fragilissimo simulacro, un’impalcatura di cui abbiamo finto troppo a lungo di non vedere le crepe, perché non possiamo farne a meno. Uno spettacolo di illusionismo verbale fatto di retoriche dei diritti umani, possibile con l’instaurarsi di una neo-lingua burocratica, di un doppio registro semantico. Di una grande stagione degli eufemismi, degli acronimi, degli ossimori, che è stata capace di inglobare e utilizzare ogni crisi: migratoria, pandemica, ecologica, bellica. Crisi descritte ivariabilmente come “emergenza”, ora unite nel concetto di “policrisi” – a sostituire quello di “tempesta perfetta” in auge nel 2007-2008 – per nascondere un fallimento generalizzato. Ne è un esempio, proprio riguardo al riarmo, il Regolamento ASAP, acronimo di As soon as possible, “il più in fretta possibile”, con cui, già nel 2023, la Commissione europea chiedeva agli Stati membri l’ingresso in una “economia di guerra” con la produzione di munizioni 24 ore su 24, fuori da regole sindacali, contraddicendo l’art. 41 del Trattato sull’Unione che vieta che «le spese derivanti da operazioni aventi implicazioni militari o di difesa» siano a carico del bilancio dell’UE, e prevedendo la possibilità di usare i fondi del PNRR, il Fondo di Coesione sociale (attivato per il covid-19) e persino il Fondo per la Pace.

In 1984 di Orwell, “pace è guerra”: quando si dice l’uno, occorre intendere l’altro.

Oggi siamo al ReArm Europe diventato Readiness 2030, ovvero “Prontezza” 2030, per smussare l’eccesso di verità sfuggito ai burocrati.

D’altra parte, il collasso dell’Unione lo abbiamo visto iniziare già nel 2014 e 2015, con lo strangolamento della Grecia; e poi nel 2016, quando le istituzioni comunitarie e gli Stati membri diedero tacitamente il proprio consenso alla morte in mare di migliaia di profughi in fuga verso le coste europee per rimandarli nelle zone di guerra siriane da cui erano fuggiti, grazie all’accordo stipulato con il governo turco il 20 marzo 2016: una deportazione che violava le leggi nazionali, europee e internazionali. Il “lavoro sporco” del respingimento, che sarebbe poi stato affidato alla Libia.

Dei nostri ideali, dei nostri valori, dei nostri istituti sovranazionali contro la guerra e per i diritti umani è rimasta in piedi un’impalcatura vacillante, fatta di dichiarazioni e di costituzioni, di organismi multilaterali e agenzie globali che spesso si sono mostrate enormi scatole burocratiche incapaci di produrre politiche all’altezza dei propri compiti, ma nelle quali abbiamo dovuto credere perché, senza, sarebbe stato l’horror vacui.

Abbiamo vissuto in un doppio registro di realtà, dove potevamo non vedere ciò che ci stava davanti agli occhi: la scomparsa per malattia o per eventi catastrofici di centinaia di migliaia di persone travolte dai cambiamenti climatici, dal surriscaldamento globale, dalla devastazione della biosfera; l’estinzione delle specie (la guerra mossa dall’uomo alla natura denunciata dal Segretario generale dell’Onu Guterres); la guerra, che non è solo quella europea, ma che oggi è disseminazione di 56 conflitti armati, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale; l’immane carneficina operata a Gaza dall’esercito israeliano nella completa impotenza dell’ONU.

Gettata la maschera, si torna alla brutalità del potere che non ha più bisogno di mediazioni: parole sgangherate che ci disorientano, che mettono in discussione i nostri punti fermi. Le sentiamo pronunciare e agire da governi che si dicono democratici mentre svuotano la democrazia dall’interno; da nuovi autocrati che non hanno bisogno di colpi di Stato per legittimare la propria presa sul potere; decisori che vedono le istituzioni sovranazionali come un ostacoloe il diritto umanitario internazionale come una camicia di forza di cui liberarsi, a cominciare dall’ONU e dalle sue agenzie, dall’OMS, dalle COP sul clima. E, naturalmente, dalla Corte Penale Internazionale, oggi pesantemente sotto attacco, al punto che ben 79 paesi hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta a sostegno della sua indipendenza, imparzialità e integrità, giudicandola un pilastro per la democrazia. Tra questi non figura il governo italiano, con una scelta in conflitto con gli articoli 10 e 11 della Costituzione e con l’orientamento espresso dal Presidente della Repubblica.

Cosa ci resta? Resta in piedi, solida, la nostra Costituzione, fondata sull’antifascismo, perché i costituenti sapevano che la crisi della democrazia liberale aveva spalancato le porte al fascismo, che avevano visto nella guerra un’enorme possibilità di guadagno, di ordine, di governabilità dei corpi.

Il ricominciamento che è nella nostra Costituzione fu una risposta positiva all’orrore portato dal fatto che «nemmeno il più sprovveduto o il più ideologizzato dei costituenti», così disse Giuseppe Dossetti, «poteva, anche se lo avesse cercato di proposito, in ogni modo, dimenticare le decine di milioni di morti» di quel «grande fatto globale» che furono i sei anni della seconda guerra mondiale.

E se il fascismo fu «una continua irrisione al massimo bene degli uomini che è la pace», scrisse Calamandrei, è la pace che occorre, sopra ogni altra cosa, difendere, nelle sedi della democrazia, con gli strumenti che abbiamo avuto in eredità, sapendo che di fronte alla furia di guerra, alla politica di potenza e aggressione, i costituenti scelsero la supremazia del diritto internazionale e il ripudio della guerra.

A chi, anche oggi, anche a sinistra, pensa di proteggere la pace con la guerra, vale la pena ricordare come Hannah Arendt, nel 1961, si interrogasse su come – nel dibattito tra studiosi di scienze politiche e sociali – si fosse finiti con l’accettare il fatto che qualunque cosa potesse venir chiamata con un nome qualsiasi, e che le distinzioni fossero ammissibili «solo in quanto a ciascuno si riconosce il diritto di “definire i propri termini”», quasi si trattasse del diritto a «un’opinione propria». Questo «curioso diritto», «sembra piuttosto indicare che termini quali “tirannia”, “autorità”, “totalitarismo” hanno semplicemente perso il loro significato comune, oppure che noi non viviamo più in un mondo comune a tutti, nel quale le parole comuni alla nostra cerchia hanno un significato indiscutibile, e quindi, per non essere condannati a vivere in un mondo totalmente privo di significato dal punto di vista verbale, ci concediamo l’un l’altro il diritto di ritirarci nel nostro mondo semantico, limitandoci a chiedere a ciascuno di attenersi alla logica interna della propria terminologia privata. In una simile situazione, quando vogliamo assicurarci di riuscire ancora a comprenderci, non intendiamo dire che comprendiamo tutti insieme un mondo comune a tutti noi, bensì che comprendiamo la logica della discussione e del ragionamento, l’aspetto puramente formale del processo di argomentazione».

La perdita del mondo, della tradizione, del pensiero – dunque della politica, e della presa sulla politica, viene da questo non chiamare le cose.

Guerra non è pace. Guerra è guerra. Pace è pace.

Laicamente (Matteo, Vangelo): Sia il tuo sì un sì, sia il tuo no un no, il di più viene dal maligno.

Nadia Urbinati

Nadia Urbinati