«Il ddl Sicurezza prevede un reato che punisce con la pena da uno a sei anni lo straniero che, all’interno di un Cpr, metta in atto azioni di resistenza. anche passiva – come quella praticata da Gandhi, Martin Luther King, Andrej Sacharov, Vaclav Havel. Soglia dopo soglia, vediamo diventare normali espressioni come “guerra mondiale” ai trafficanti, “reato universale” per il contrasto della gestazione eterologa, “ecoterroristi” per designare ecologisti che mettono in atto proteste eclatanti. Ma se il rapporto tra ordine pubblico e libertà di manifestazione pubblica del dissenso inclina immediatamente dalla parte del crimine senza che questo costituisca scandalo, a essere in gioco è la libertà di espressione. Accettare, anche a sinistra, la retorica per cui conflitto equivale a violenza significa compartecipare alla perdita della mediazione necessaria al mantenimento della democrazia e della pace. La democrazia senza conflitto è un ossimoro, ed è la possibilità del suo esercizio a permetterci di percorrere il sentiero stretto tra autorità e libertà».

Sono frammenti di un intervento fatto da Daniela Padoan a un convegno del Pd su La parola pace, quasi un anno fa. Il ddl Sicurezza è stato approvato. Il “reato universale” è stato votato. I primi migranti sono stati portati in un centro deterritorializzato in Albania, un ossimoro giuridico. La protesta di chi ci rappresenta è sempre più flebile. È giunto il momento di interrogarci sulla parola “Democrazia”, prima di veder naufragare, imbelli, lo Stato di diritto che diamo per acquisito e che è invece già profondamente intaccato.

***

Molte grazie per questo invito, per questo momento di reciproco ascolto di voci diverse. Credo che parlare di pace comporti la necessità di parlare anche di conflitto: di capacità e di possibilità di confliggere, di spazi di legittimità del conflitto, di figure terze e luoghi istituzionali deputati alla mediazione – non solo nel mondo “esterno”, quello delle guerre dichiarate, delle quali siamo spettatori passivi, ma nel nostro mondo, nelle nostre esistenze, nei nostri ambiti di cittadinanza. L’abitudine alle guerre sta minando non solo la nostra percezione della funzione e della credibilità del diritto internazionale umanitario, a cominciare dalla protezione dei civili, ma anche lo spazio di mediazione interno che è condizione d’essere della pace e delle democrazie. La convivenza con la retorica della guerra, con il suo retaggio di vittime, di vincitori e vinti, crea un modo di pensare, di sentire, di schierarsi e argomentare che si riversa nel discorso pubblico, nell’informazione, nell’educazione, nella dialettica politica: un’abitudine alla riduzione dell’altro a nemico, una disposizione alla fascinazione della forza e all’irrisione della debolezza, e al tempo stesso una leggerezza, una sconsideratezza davanti all’indebolirsi delle istituzioni a cui abbiamo affidato la cura del nostro spazio comune, del nostro vivere insieme. La nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il progetto di Unione europea sono stati il risultato di una volontà di rinascita dopo il precipizio costituito da due guerre mondiali, dall’invenzione dei campi di sterminio industriale, dall’uso della bomba atomica contro i civili. Ci separa da quei giorni un lasso di tempo brevissimo, per quanto possa apparirci immenso: una cesura tra dispotismo criminale e democrazia. Ma ecco che quell’argine non appare più così saldo: nazionalismi, richiami identitari, nuovi muri e nuovi campi. Una massa di senza diritti in fuga, ridotti a “nuda vita” da contenere, respingere e allontanare. E di nuovo la minaccia nucleare, guerre, e tentazioni di uomini – o donne – soli al comando.

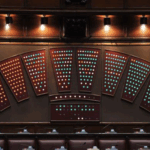

Il cupio dissolvi che disastra gli organismi internazionali e destituisce di autorità i possibili mediatori, dall’Onu al Papa, si declina anche sul piano nazionale. Termini guerreschi, militari, bellici, si infiltrano e si radicano nella nostra vita pubblica e politica. Retoriche vuote e marziali, di patria e di onore, di umiliazione e di ordine, tornano da un passato che credevamo lontano, insieme alla volontà di procedere all’occupazione del potere, alla conquista metodica di ogni spazio – uno stillicidio quotidiano che va dalla Rai alle istituzioni culturali, dal Maxxi alla Biennale, dall’Antimafia alle società partecipate – fino a quella che è stata dichiarata la “madre di tutte le riforme”, nella propensione ai toni stentorei dell’esecutivo, intesa a manomettere la Costituzione relegando la Presidenza della Repubblica a funzione meramente rappresentativa, svincolandosi da equilibri e bilanciamenti, umiliando i luoghi della democrazia, a cominciare dal Parlamento.

Fra i caratteri costitutivi dell’autoritarismo c’è – scriveva il politologo tedesco Juan Linz, fuggito al nazifascismo – l’insofferenza verso ogni limite posto all’esercizio del potere. Il governo in carica ha esordito con un decreto che punisce chi partecipa a un rave con una condanna dai tre a sei anni di carcere (un’enormità lunare, se si pensa che la pena per banda armata va dai tre ai nove anni); ha poi dichiarato lo stato d’emergenza nazionale sull’immigrazione; ha introdotto quindici nuovi reati o fattispecie di reato, più di uno al mese, di cui otto già entrati in vigore.

L’ultimo ddl Sicurezza introduce “una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa” beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche; aggrava la pena prevista per il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto penitenziario; prevede un reato che punisce con la pena da uno a sei anni lo straniero che all’interno di un Cpr metta in atto azioni di resistenza. anche passiva, come quella praticata da Gandhi, Martin Luther King, Andrej Sacharov, Vaclav Havel.

Soglia dopo soglia, vediamo diventare normali espressioni come “guerra mondiale” ai trafficanti, “reato universale” per il contrasto della gestazione eterologa, “ecoterroristi” per designare giovani ecologisti che mettano in atto proteste eclatanti, tanto che subito, per Ultima Generazione, ne sono discese incriminazioni per associazione a delinquere.

Sono fatti gravi, e sono talmente tanti che, come in una slavina, smettiamo di guardare alla singola pietra che rotola, finiamo con il distogliere lo sguardo, frastornati, via via che cadono altri massi. Abbiamo assistito all’attacco diretto al diritto di sciopero con l’uso sistematico della precettazione persino in occasione della proclamazione dello sciopero generale – fatto senza precedenti nella storia repubblicana. E quando, lo scorso 25 novembre, centinaia di migliaia di donne sono scese in piazza protestando non solo contro gli uomini che uccidono le fidanzate e le mogli, ma contro un sistema di potere che ignora, svaluta ed elimina i corpi – quelli femminili, ma anche quelli degli incidenti sul lavoro, quelli dei migranti in mare – alcuni giornali di destra hanno usato parole estreme, parlando di linguaggio brigatista da parte di Non Una di Meno, l’associazione che ha organizzato la manifestazione, quando ha rivendicato la protesta davanti alla sede di Pro Vita. Un eccesso linguistico, a dimostrazione del fatto che sul patriarcato si sta giocando una questione profonda che mette in discussione l’amministrazione statuale del potere sui corpi: dall’interruzione di gravidanza al reato di tortura che si vorrebbe abolire; dalle istituzioni totali, a cominciare dai manicomi che si vorrebbero riaprire attaccando la legge Basaglia, alla criminalizzazione del dissenso nelle sue molte forme. Non dobbiamo assentire a queste retoriche: se stracci un volantino, se bruci una bandiera, se esponi un cartello che contesta o irride l’esecutivo, non sei, per questo, un criminale.

Se il rapporto tra ordine pubblico e libertà di manifestazione pubblica del dissenso inclina immediatamente dalla parte del crimine senza che questo costituisca scandalo, a essere in gioco è la libertà di espressione. Accettare, anche a sinistra, la retorica per cui conflitto equivale a violenza significa compartecipare alla perdita della mediazione necessaria al mantenimento della democrazia e della pace. Il dissenso e la protesta non sempre possono essere educati, a volte sono ironici, altre fastidiosi, urtanti; certamente sono liberi, e hanno necessità di canali di espressione e di luoghi di ascolto, perché quando il conflitto viene soffocato, compresso, criminalizzato, diventa scontro.

La democrazia senza conflitto è un ossimoro, ed è la possibilità del suo esercizio a permetterci di percorrere il sentiero stretto tra autorità e libertà.

Lo scorso marzo, mentre le piazze francesi erano infiammate dalle proteste contro l’allungamento dell’età pensionabile, in Italia la presidente del Consiglio veniva scortata al congresso nazionale della Cgil perché potesse prendere la parola senza essere esposta a contestazioni. Le delegate che volevano problematizzarne la presenza, con una straordinaria invenzione simbolica disposero sotto il palco decine e decine di peluche – infantili e potentissimi atti di accusa che richiamavano alla mente quelli deposti pochi giorni prima accanto alle salme dei piccoli naufraghi di Cutro. Nulla di più inoffensivo, eppure nulla di più chiaro.

Il nostro Paese, che conta cento morti sul lavoro ogni mese, 2,18 milioni di famiglie in povertà assoluta, il 13,4% di povertà assoluta tra i minori, un abbandono scolastico che riguarda un ragazzo su sei, ci è appena stato mostrato in uno specchio impietoso: “Per l’80% degli italiani, viviamo in un Paese in declino”, afferma l’ultimo rapporto Censis, tanto da concludere che l’Italia è “un paese di sonnambuli” che non vedono prospettive, sono ripiegati su se stessi, vivono in una “ipertrofia emotiva” dominata dalla paura che si trasforma in paralisi. Un’immagine tremenda, che richiama, forse volontariamente, la trilogia dei Sonnambuli di Hermann Broch: i tre gradini che l’Europa scese, verso “il crollo finale della sua cultura e della sua ragion d’essere”, ovvero verso il nazismo. Non si tratta ovviamente di equivalenze, ma di comprensione dell’humus che portò al disfacimento europeo.

Al suo nascere, il fascismo non fu preso sul serio. Fino al 1924, scrisse Piero Calamandrei, resse “la generosa illusione della libertà che si difende da sé, come una forza di natura”. “Non fu viltà o debolezza, fu disorientamento ed errore di gente onesta e civile”. Nello stesso disorientamento ed errore, secondo Calamandrei, incorsero le democrazie europee, incapaci di vedere che in Italia si insediava una “anemia critica”, una “stomachevole uniformità di tutti i giornali”, una “ributtante retorica, tracotante e menzognera, penetrata come un contagio”, che aveva “reso insopportabile alle persone di buon gusto perfino il titolo di certi giornali e a che a taluno faceva preferire di stare una settimana senza notizie piuttosto che insudiciarsi le mani ad aprire uno di quei fogli immondi”.

Mussolini poté contare su una generale transigenza, una disposizione all’accomodamento, un distogliere lo sguardo. Un assentire a un linguaggio che prometteva forza dove c’era in realtà debolezza, che toglieva l’ossigeno della libertà, dell’espressione della molteplicità, della protesta e del conflitto.

La senatrice a vita Liliana Segre ha chiamato l’articolo 3 della nostra Costituzione “la nostra stella polare”. Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, non è poesia e non è utopia, ha detto nello storico discorso di insediamento di Ignazio La Russa alla Presidenza del Senato. “Non c’è un momento da perdere”, concluse in quell’occasione. “Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo, prima che la paura e la rabbia possano raggiungere i livelli di guardia e tracimare”. Prima che indifferenza, nichilismo, disgusto della democrazia – aggiungerei – aprano le porte a scombussolamenti istituzionali che inclinano verso l’autoritarismo. Anche questo è un modo per difendere la pace. Grazie.

Gustavo Zagrebelsky

Gustavo Zagrebelsky

Donatella Stasio

Donatella Stasio