È una crisi degli Stati membri retti da governi nazionalisti e autoritari, come l’Ungheria, dove la «democrazia illiberale» promessa dieci anni fa dal primo ministro Viktor Orban, in un discorso pronunciato nel luglio 2014, ha preso compiutamente piede. In quel discorso, Orban constatava la morte del modello democratico occidentale, affermando che i regimi autoritari – come quelli di Russia, Cina e Turchia – sono il futuro. «Dobbiamo abbandonare i metodi e i princìpi liberali nell’organizzazione di una società», dichiarava. «Stiamo costruendo uno Stato volutamente illiberale, uno Stato non liberale».

È una crisi degli Stati membri fondatori che scivolano a destra, dove movimenti e partiti populisti che hanno cominciato a fiorire già a metà degli anni Settanta, con in testa la Francia e il Belgio, hanno continuato la loro espansione in altri Paesi dell’eurozona. In Francia, alle elezioni politiche del 2022, la destra estrema di Marine Le Pen è entrata in Parlamento con ben 89 deputati. In Germania, la AfD – che è stata scoperta ipotizzare un piano per la deportazione di oltre due milioni di migranti in un non meglio precisato Stato africano in caso di ascesa al potere – è accreditata nei sondaggi come seconda forza politica del paese, con il 19% dei voti, dietro soltanto ai cristiano-democratici. In Italia, lo slogan di Giorgia Meloni che tappezza le strade, «L’Italia cambia l’Europa», rischia di dimostrarsi sinistramente vero.

È una crisi degli Stati arrivati in seguito: la Grecia, entrata nella CEE nel 1981, dopo le elezioni del 25 giugno 2023 ha visto ben tre partiti di estrema destra prender posto in Parlamento; la Spagna, che ha concluso il processo di adesione nel 1986, vede il partito xenofobo e ipernazionalista Vox progredire nel consenso elettorale, al punto che recenti sondaggi lo danno al terzo posto nelle prossime elezioni europee; l’Austria, entrata nel 1995, vede il Partito della Libertà (FPÖ) al primo posto nei sondaggi per le europee, con il 28,2% dei consensi. Sulla Polonia, abbiamo sentito ieri la splendida relazione di Adam Rogalewski.

È una crisi legata agli Stati candidati all’adesione, spesso caratterizzati da spinte populiste e xenofobe, il cui ingresso potrebbe portare spostamenti difficili da arginare: la Macedonia del Nord, dove le elezioni dello scorso 8 maggio hanno visto il trionfo del partito nazionalista VMRO-DPMNE; il Montenegro, che ha nel governo il partito nazionalista filo-serbo Fronte Democratico; ma anche l’Albania di Edi Rama che con l’accordo per la deportazione di migranti soccorsi da navi italiane, ha violato il diritto internazionale e i valori della famiglia socialista europea; e, ancora, la Serbia e Turchia, che dal 2008 è in fase di stallo per la regressione del Paese in materia di democrazia, stato di diritto e libertà fondamentali.

«Il Parlamento europeo e la mia non-estinzione mi sembrano, in questo momento, lo stesso miracolo»

Liliana Segre

Proprio come avviene per la Costituzione italiana, il progetto di costruzione dell’Unione europea è ancora largamente incompiuto. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali hanno creato spazi nuovi per la rappresentanza dei cittadini europei, per il rafforzamento delle forze politiche, per l’organizzazione di un dialogo costante con la società civile e con i rappresentanti di interessi, ma mentre questi ultimi sembrano aver trovato vie dirette e indirette per influenzare le scelte europee, lo stesso non si può dire per la reale partecipazione della società civile alla costruzione del presente dell’Europa. In base ai Trattati e alla Carta, i cittadini e le cittadine dovrebbero poter partecipare in modo strutturato alla formazione delle decisioni, alla loro applicazione e, se del caso, alla loro correzione, ma il Parlamento europeo, pur prendendo molte iniziative, non riconosce, come dovrebbe ai sensi dell’art.11 del TUE, il ruolo della società civile. Vi sono ampi spazi di partecipazione della società civile alla formazione trasparente delle misure legislative europee e al controllo della loro applicazione sia negli Stati membri sia negli Stati terzi quando ci si trovi in presenza di interventi e strutture europee.

Ci sono poi i quattro paesi che hanno ricevuto lo status di candidato – Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Moldavia e Georgia– e c’è il Kosovo, in attesa dello status di candidato. Uno scenario complesso, che ha bisogno di solide basi di democrazia parlamentare per non disperdere l’orizzonte comune al quale facciamo riferimento.

Ma quella cui assistiamo è anche una crisi legata a chi dall’Unione è uscito: il Regno Unito ha dato avvio a rastrellamenti casa per casa di persone migranti per deportarle in Ruanda, come parte della politica di governo dell’immigrazione del Primo ministro Rishi Sunak. In risposta, l’Irlanda ha approvato un piano per una legge che, entro fine maggio di quest’anno, consentirà il rimpatrio dei migranti arrivati dal Regno Unito: a marzo, infatti, l’Alta Corte irlandese ha definito il vicino un Paese “non sicuro” a causa del prossimo trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo.

La crisi di democrazia dell’istituzione Unione europea

Al di là della situazione allarmante di molti dei suoi Stati membri, la crisi della democrazia in Europa èuna crisi dell’Unione europea come istituzione. In un’Unione fondata sulla democrazia rappresentativa, in base all’art. 10 del Trattato sull’UE, assistiamo al paradosso che il Parlamento, unico organo elettivo, ha sempre meno potere a fronte di Commissione e Consiglio. Così come vediamo lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, istituito nell’art. 3 del Trattato sull’UE, sempre più sbilanciato sulla sicurezza. L’ultima strategia globale UE in materia, risale al 2009 (Programma di Stoccolma). Da allora, l’agenda dell’Unione ha visto scarsi interventi in materia di promozione delle libertà e dei diritti (ad esempio, misure antidiscriminatorie e protezione dei dati) e interventi ancora più scarsi per quel che riguarda la costruzione di un vero spazio giudiziario europeo. Di fatto, la sicurezza è interpretata come respingimento e militarizzazione. Lo vediamo nelle politiche, nei continui scivolamenti nel linguaggio delle istituzioni, nella preponderanza delle lobby della sorveglianza e delle armi. L’agenzia di polizia delle frontiere Frontex ha visto accrescere enormemente i propri poteri insieme ai propri finanziamenti, senza mai doverne rispondere al Parlamento, nemmeno quando le è stata concessa la facoltà di stringere accordi con polizie di paesi terzi. Il suo ex direttore Fabrice Leggeri, costretto alle dimissioni da pesanti accuse di corruzione, è candidato alle elezioni europee nel Front National di Marine Le Pen.

Ma la crisi democratica dell’Unione si declina anche nella mancanza di trasparenza e in un accesso alle informazioni permesso solo sulla carta. Le sue politiche si svolgono essenzialmente nei triloghi, dove le istituzioni europee si accordano lontano dai rappresentanti dei cittadini e alla società civile è di fatto impedito di assumere il peso che le è affidato dai Trattati.

La crisi democratica in Italia, guardando alla difesa e al rafforzamento dell’Unione europea

In Italia, l’attuale scivolamento verso un regime illiberale ci chiama a un costante e avvertito impegno sulla dimensione europea come sponda e appiglio democratico. La Commissione europea ha da poco concluso la fase di raccolta di informazioni per il suo report sullo Stato di diritto, una sorta di check up sulle democrazie dell’Unione che si ripete tutti gli anni, ma che quest’anno, per quel che riguarda l’Italia, non è affatto formale. Prende infatti in esame con grande attenzione, tra i molti aspetti, il bavaglio alla stampa, il divieto ai giornalisti di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare, l’occupazione della televisione pubblica, il restringersi dello spazio civico, il progetto di riforma detta “premierato”, la separazione delle carriere, il disegno di legge Nordio «sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare».

Secondo il contro-rapporto sullo stato di diritto 2024 redatto da Civil Liberties Union for Europe (Liberties) – la più ampia analisi indipendente presentata annualmente all’Unione europea da 37 associazioni per i diritti umani presenti in 19 Stati membri – nel primo anno e mezzo di governo di destra, l’Italia ha assistito a un chiaro arretramento nella qualità della democrazia e nell’accessibilità allo spazio civico. I “sintomi” indicati nel rapporto vanno dall’attacco alle ONG e ai migranti alla repressione del dissenso che colpisce studenti, attivisti ambientali, giudici, giornalisti; dal decreto “ecovandali” all’accordo con l’Albania per la de-territorializzazione della detenzione amministrativa di migranti e richiedenti asilo, fino al reiterato uso delle querele come arma di intimidazione. Si legge nel rapporto: «Il governo di destra smantellerà molto rapidamente la democrazia europea, se la Commissione europea non utilizzerà gli strumenti a sua disposizione, tra cui le procedure di infrazione o il congelamento condizionato dei fondi dell’UE, in modo molto più deciso […]. Non c’è bisogno di aspettare che emerga uno Stato prigioniero come l’Ungheria, con un regime antidemocratico inamovibile».

Per questo è necessario continuare a guardare all’Europa come appiglio di stabilità e democrazia, da proteggere e rafforzare di fronte al progressivo sgretolamento, quando non tradimento, delle sue ragioni costitutive. La crisi del Covid-19, ad esempio, ha dimostrato che l’azione dell’Unione è fondamentale per promuovere il godimento del diritto alla salute da parte di quanti si trovino sul suo territorio. «Il programma di difesa della conservazione dei posti di lavoro nel periodo della pandemia è stato un segnale delle potenzialità che l’UE può esprimere in materia di politiche sociali», si legge nell’appello al voto dell’ANPI, che condivido pienamente. Allo stesso modo, l’attivazione della Direttiva sulla Protezione temporanea in occasione della crisi ucraina ha dimostrato che si può sostituire una logica anti-solidale e di chiusura identitaria degli Stati, come quella del regime di Dublino, con un approccio centrato sulle esigenze delle persone. Grazie alla Direttiva, non solo è stato possibile mobilitare la società civile europea per affrontare la crisi costituita da milioni di sfollati senza alcuna ricaduta in materia di sicurezza, ma tutti gli Stati membri hanno potuto rispondere, come non era mai avvenuto prima, alle esigenze dei profughi in materia di mobilità, sanità, istruzione, lavoro e assistenza.

È necessario continuare a guardare all’Europa come appiglio di stabilità e democrazia.

Daniela Padoan

Rafforzare la società civile partendo dalla Convenzione di Aarhus

Come Libertà e Giustizia, in occasione delle elezioni europee, convinti di doverci adoperare per l’Unione e con l’Unione, abbiamo dato vita, presso la sede del Parlamento europeo a Milano e in collaborazione con la Cgil di Milano, a un ciclo di incontri con esperti, funzionari delle istituzioni europee, docenti, attivisti, esponenti di associazioni della società civile, per capire cos’è l’Unione europea, come funziona e quali sono i modi per i cittadini di farsi sentire e tenere viva quella sponda democratica di cui in Italia e in molti altri Stati membri, come abbiamo visto, abbiamo sempre più bisogno. Questo progetto, durato tre mesi, ha prodotto – oltre alla costituzione di un tavolo che seguirà i lavori della prossima legislatura e a riportarli alla cittadinanza – un documento in cui sono stati declinati dieci punti a disposizione di candidati e candidate al Parlamento europeo, per un patto di dialogo e trasparenza che non finisca con le elezioni ma continui nei cinque anni successivi.

Tra gli impegni che chiediamo di assumere ai nostri futuri rappresentanti, c’è quello di adoperarsi per estendere a tutte le politiche europee i meccanismi di trasparenza e partecipazione previsti in campo ambientale dalla Convenzione di Aarhus, dunque il diritto di conoscere e di avere accesso agli atti, ma anche di prendere parte al processo legislativo. C’è la richiesta di promuovere all’interno della nuova Commissione la figura di un Alto Rappresentante per lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, cui risponda una struttura amministrativa adeguata, con competenze di verifica del rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proposte legislative e amministrative della Commissione. C’è la promessa a pretendere, a difesa della trasparenza legislativa, la pubblicazione proattiva degli atti preparatori legislativi, specie in occasione dei negoziati interistituzionali, i cosiddetti triloghi, come già previsto dal Trattato (art. 15.2 TFUE), e di spendersi affinché venga prevista la codecisione del Parlamento almeno per tutte le scelte di portata strategica che possano avere un impatto sulle politiche dell’UE.

Chiediamo di rendere permanenti i meccanismi di solidarietà sovranazionali, come ad esempio il sistema SURE, che ha contribuito a superare la crisi post-Covid, la cui disponibilità è terminata il 31 dicembre 2022, e di operare affinché il Parlamento europeo, insieme al co-legislatore, il Consiglio, strutturi meglio l’interazione con la società civile in occasione della formazione delle norme europee, coinvolgendo le Ong iscritte nel Registro trasparenza e procedendo alla pubblicazione dei loro contributi al processo legislativo.

Diffondere la cultura democratica europea

Questi e molti altri punti faranno da cardine a un processo di autoformazione e democrazia partecipativa che intendiamo portare avanti, continuando l’esperienza nata lo scorso anno con Anpi, Arci e Rete Disarmo per far conoscere e contrastare la volontà della Commissione di permettere la produzione di munizioni negli Stati membri utilizzando i Fondi di coesione e il Pnrr, nella retorica dell’“economia di guerra” (Regolamento Asap).Ma, prima ancora, è necessario riconoscere come nostra e mettere a base di quella “pedagogia politica” di cui si è parlato in questo splendido convegno la cultura di pace e di libertà che ha portato alla nascita dell’Unione europea dopo la Shoah e la Seconda guerra mondiale.

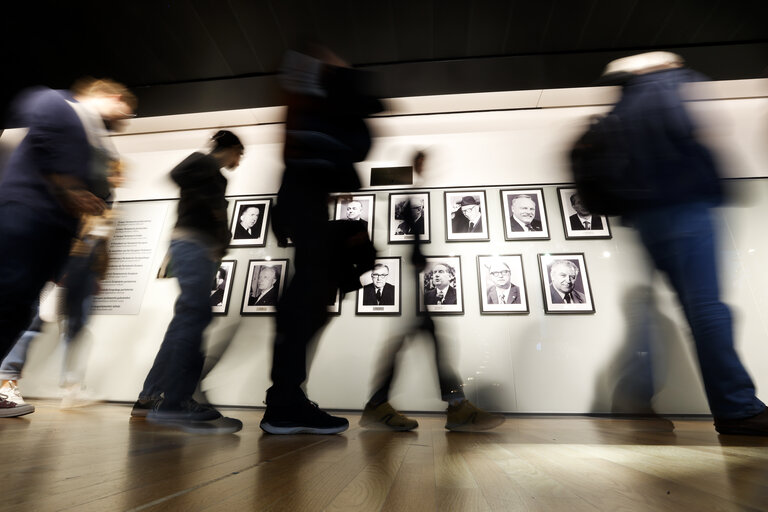

Nel 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio 2020, Liliana Segre tenne un discorso al Parlamento europeo in cui confessò la propria commozione nel vedere le bandiere di ogni paese sventolare sulla facciata dell’edificio, nel sentire la moltitudine di voci e lingue che riuscivano a parlarsi nell’emiciclo, non potendo evitare di riandare con la mente all’incomunicabilità della “babele delle lingue” che aveva segnato la sua esperienza del campo di concentramento e sterminio, dove erano state deportate persone da tutta Europa. Disse, allora, una frase che mi pare molto importante, anche per noi, oggi: «Il Parlamento europeo e la mia non-estinzione mi sembrano, in questo momento, lo stesso miracolo».

Credo che questo miracolo dobbiamo averlo sempre presente e onorarlo con un impegno quotidiano di antifascismo, di memoria contro il revisionismo, il ritorno dell’autoritarismo; un impegno alla difesa della libertà di espressione e il pluralismo, secondo l’articolo 11 della Carta, e all’ascolto, come è scritto nell’appello dell’Anpi, per «la rappresentanza di chi non ha voce, la partecipazione democratica di chi non vede riconosciuti i propri diritti».

* questa analisi è stata letta da Daniela Padoan al convegno dell’ANPI “L’Europa che Vogliamo” che si è tenuto il 10 e 11 maggio a Roma

Massimo Giannini

Massimo Giannini