Per superare le palesi incongruenze della proposta di riforma costituzionale del governo, alcune associazioni hanno proposto che, nel caso in cui nessuno degli schieramenti che competono per il cosiddetto premierato ottenesse la maggioranza assoluta, si dovrebbe introdurre un secondo turno elettorale tra i due candidati premier più votati.

Il ballottaggio è in effetti un ottimo sistema di scelta quando si tratti dell’elezione di una persona per una carica monocratica. Il doppio turno viene usato sia per eleggere un presidente della Repubblica (ad esempio in Francia, Argentina, Brasile, Austria, Portogallo, ecc.), sia per eleggere un singolo deputato in un determinato collegio uninominale (in Francia).

Il meccanismo consente all’elettore di votare al primo turno per il candidato più vicino e di votare al secondo turno – se non passa il preferito – per il male minore, cioè contro il candidato più lontano. In tal modo si evita che venga eletto qualcuno che, pur essendo sostenuto da una maggioranza relativa (ergo dalla più forte delle minoranze), risulti però indigesto alla maggioranza assoluta.

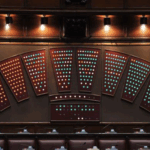

Il problema è che nel progetto Meloni-Casellati non viene eletta una persona, bensì un battaglione formato, oltre che dal premier, da più di 200 deputati e più di 100 senatori. Infatti, caso praticamente unico nelle democrazie occidentali, il capo del governo viene eletto in un colpo solo con la sua maggioranza parlamentare, che viene garantita in ambedue le camere attraverso un premio di maggioranza (altro unicum) dato al partito o alla coalizione che esprime il vincitore. Nel resto del mondo democratico, l’elezione popolare del capo dell’esecutivo è una caratteristica delle sole repubbliche presidenziali e non coinvolge in alcun modo l’elezione del parlamento, che è autonomo e viene eletto con una votazione distinta e senza premi: quelli si vincono nelle lotterie.

Le leggi elettorali col premio sono una specialità italiana: le prime due, ovvero la Legge Acerbo del 1923 e la «legge truffa» del 1953, condizionavano l’assegnazione del premio – pari a 2/3 dei seggi – al superamento di una soglia minima (rispettivamente del 25% e del 50%); invece le ultime due, cioè il «Porcellum» del 2005 e l’«Italicum» del 2015, assegnavano il premio – pari al 54% dei seggi – senza alcuna soglia minima. Ed è proprio la mancanza della soglia il motivo per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime ambedue queste leggi, addirittura l’Italicum senza che venisse mai utilizzato. Le due sentenze della Corte, emesse nel 2014 e nel 2017, dicono in sostanza che in un sistema elettorale basato su liste non è consentito alterare illimitatamente la proporzionalità perché l’art. 48 della Costituzione fissa il principio dell’eguaglianza del voto. Ne deriva che, in caso di frammentazione, se il primo schieramento avesse avuto meno di una certa percentuale, non sarebbe ammissibile dare ai voti di quegli elettori un valore enormemente superiore a quello dei voti espressi dagli altri, che sommati costituiscono una schiacciante maggioranza del Paese.

Caso praticamente unico nelle democrazie occidentali, il capo del governo viene eletto in un colpo solo con la sua maggioranza parlamentare […]

Luciano Belli Paci

La riforma Meloni-Casellati si pone in rotta di collisione con queste due sentenze della Corte Costituzionale perché stabilisce che il premio di maggioranza alla coalizione che sostiene il premier debba essere attribuito sempre, immancabilmente: quindi la legge elettorale (ordinaria) non potrebbe mai introdurre una soglia minima – nemmeno quella irrisoria della fascista legge Acerbo – perché il premio deve scattare in ogni caso.

E qui arriviamo alla trovata del ballottaggio: per salvare capra e cavoli, dicono le associazioni proponenti, basta mettere la soglia (in ipotesi il 50%) e aggiungere un secondo turno in cui competono i primi due classificati nella disfida per il capo del governo, così il premio si assegna sempre, però chi lo vince ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. La trovata in realtà non risolve nulla perché quella maggioranza assoluta non misura un consenso alla rappresentanza parlamentare, ma è un automatismo aritmetico: in una competizione a due è inevitabile che uno superi il 50% (salvo il caso di scuola della perfetta parità). E, dato che si sta eleggendo il parlamento e non una singola persona, ai fini della salvaguardia dell’eguaglianza del voto prescritta dalla Corte Costituzionale il meccanismo può essere addirittura controproducente.

Per capirlo basta fare un semplice esempio. Fatto 100 il totale dei seggi da assegnare, poniamo che il premio ne faccia ottenere 55 (era la primitiva proposta del governo) e poniamo che, a causa della frammentazione in più poli, i primi due competitori abbiano ottenuto uno il 45% e l’altro il 25%. Nel ballottaggio, come abbiamo detto all’inizio, può prevalere il secondo se per la maggioranza degli elettori il più indigesto è l’altro. Ma in questo caso la distribuzione dei seggi, che tiene conto dei risultati del primo turno, produrrebbe un sovvertimento ancora più smisurato della rappresentatività del parlamento: i partiti che hanno avuto il 25 % otterrebbero un regalo di 30 (55 seggi) e quelli che complessivamente hanno avuto il 75% si dovrebbero stringere nei residui 45 seggi. Al confronto l’attribuzione del premio al primo, senza soglia, produrrebbe una distorsione infinitamente minore: 10 seggi in più al primo e 10 da togliere proporzionalmente a tutti gli altri.

Perché una soglia minima sia effettiva e adempia alle reiterate pronunce della Corte Costituzionale c’è un unico modo: bisogna che il premio non venga assegnato se nessuno raggiunge quella soglia, così come accadde nel 1953 quando la vituperata «legge truffa» non scattò perché nessuno raggiunse il 50% più 1. Dunque quella tassativa prescrizione di una legge elettorale col premio non è correggibile: se non verrà eliminata produrrà inevitabilmente una nuova legge elettorale incostituzionale, con o senza il ballottaggio.

E dato che i fan del ballottaggio citano sempre l’esempio dei Comuni, dove vige il doppio turno e le liste collegate al sindaco che viene eletto ottengono un premio di maggioranza senza soglia minima, si impone una domanda: ma davvero volete ridurre il parlamento nazionale ad un grande consiglio comunale, cioè ad un organo depotenziato, ridotto alla mera ratifica delle scelte del sindaco e della giunta, dove i consiglieri possono al più sfogarsi a chiacchiere, interpretando una democrazia recitativa?