di Andrea Malaguti. Riportiamo, col suo consenso, l’editoriale del direttore de La Stampa pubblicato sul quotidiano torinese domenica 5 novembre 2023.

✑✑✑

La “madre di tutte le riforme” si appresta ad affrontare la sua lunga, e presumibilmente irrealizzabile, traversata nel deserto. Scritta in fretta e male, la scivolosa rivoluzione della Carta, che secondo la presidente del consiglio Giorgia Meloni «dovrebbe aiutare la nazione a credere in se stessa e a guardare in alto», minaccia invece di ribaltare gli equilibri tra i poteri, lobotomizzare il Parlamento, confinare nello scantinato delle istituzioni ornamentali la presidenza della Repubblica e consegnare nelle mani dei nuovi Caudilli di destra, di centro e di sinistra, un potere bullo, legittimato da una base elettorale sconfortantemente minoritaria. La Persona sola al comando come supposto rimedio all’impossibilità di immaginare un futuro collettivamente condiviso, ragionato, discutibile e, soprattutto, contendibile. Il Totem decisionista, contro lo sfarinamento dell’ingovernabilità. Dopo decenni di baruffe, governicchi, tecnici, improvvisatori, voltagabbana, vanagloriosi e furbetti, è finalmente pronto il rimedio ad ogni male. Dai social ai partiti tutto è personale e personalistico, perché non dovrebbe esserlo anche la stella cometa delle nostre leggi?

Perché, a guidare il Paese per cinque anni filati, non dovrebbe essere un singolo, ispiratissimo, glorioso e soprattutto incontestabile Amministratore Delegato di tutti noi? È lo spirito del tempo. E se la memoria vi corre istintivamente a cento anni fa passando da Predappio, sollecitata peraltro dai rigurgiti antisemiti scatenati dall’angosciante disastro israelo-palestinese, o persino alla legge Acerbo, lasciate stare: quel tempo è morto, sepolto e non tornerà. Anche se è un po’ poco per sentirsi rassicurati.

Ecco, allora, in impietosa sintesi, il premierato da Belpaese, il già contestatissimo “Italierato”, neologismo inquietante e necessario per un machiavello costituzionale che non esiste altrove. Unico fallimentare precedente: Israele. Dove fu archiviato in fretta.

Evidentemente ci sentiamo più bravi noi, guidati, ancora una volta, dall’intermittente genio patriottico, incarnato in queste ore dalla ministra per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati e 75 anni fa da Piero Calamandrei, «the most impressive private member of the House», secondo un ammirato e piuttosto noto giudizio di The Economist. Ogni epoca ha i suoi portabandiera.

Dettaglio non secondario: tanto il lavoro per definire i valori attorno ai quali rifondare la penisola fu collettivo alla fine della seconda guerra mondiale, quanto questa barchetta da mettere in acqua nello stagno delle nostre illusioni è frutto di scelte unilaterali, presupposto di un naufragio.

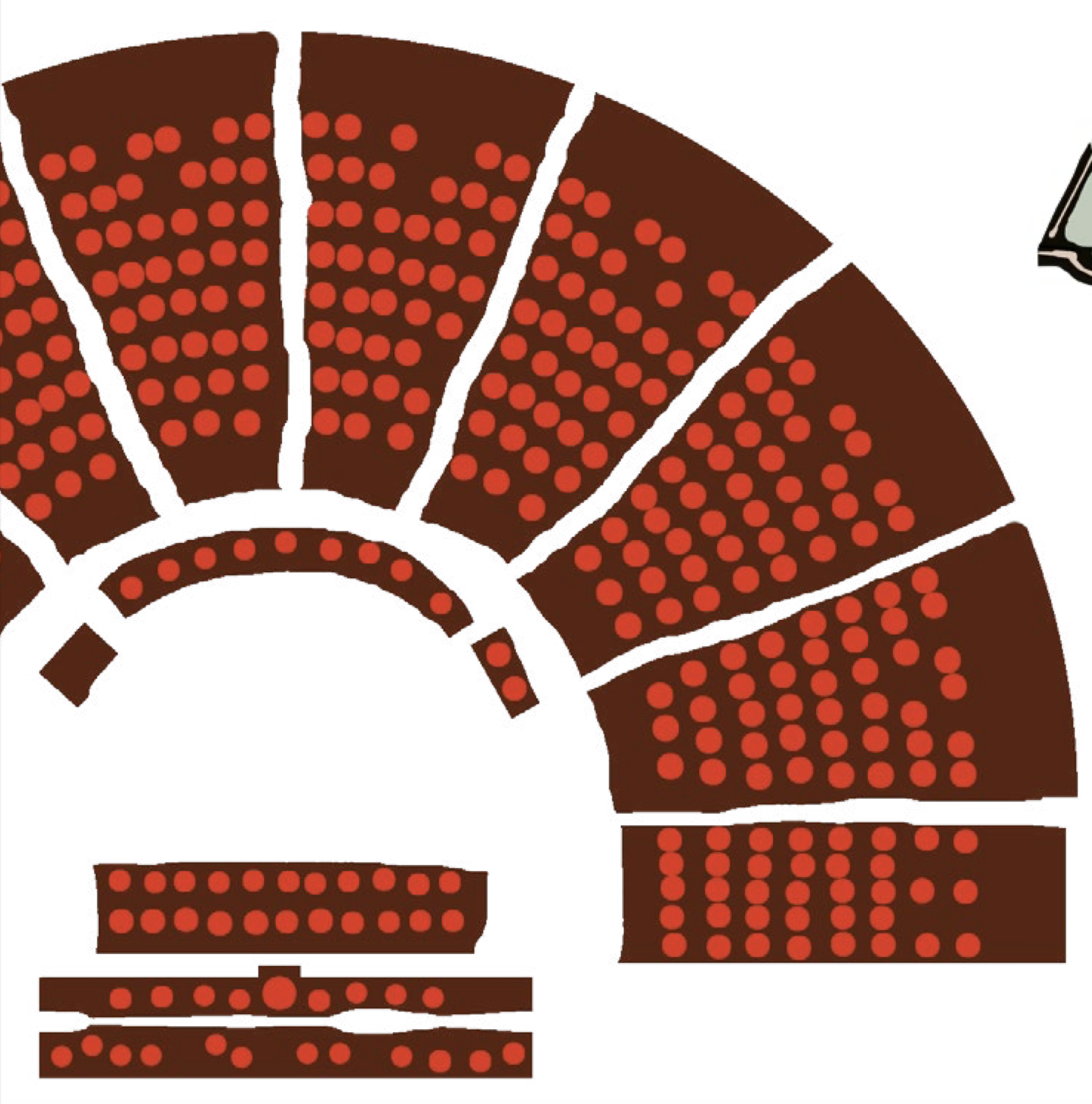

Più facile sostituire la fatica di un lavoro complesso, ma congiunto, lungo e costruttivamente litigioso, con una formuletta di appeal immediato in questo tempo di disillusioni ed egocentrismo. Palazzo Chigi come specchio del nostro Monumentale Io, Montecitorio e Palazzo Madama come incarnazione dell’aborrito Noi. La parola bicamerale è tabù, ma per rovesciare i paradigmi alla base della convivenza sociale servirebbe uno spazio di agibilità che al momento non si vede. O che, peggio, nessuno vuole. Dove sono le proposte alternative dell’opposizione? Ma, soprattutto, dov’è l’opposizione? Che faccia ha? Che idea di Stato ha in testa? Quali ricette per il futuro? Perché non pretende di partecipare almeno alla riscrittura delle regole? Domande ingenue per un’Italia cinica e incattivita.

Siamo di fronte al velleitario tentativo della disintermediazione finale: pensaci tu, capo, che io ti guardo dal divano. Pesi, contrappesi, bilanciamenti? Nella riforma che rovescia il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo, non ce n’è neanche l’ombra. E ha ragione Enzo Cheli, già vicepresidente della Consulta, a dire al nostro giornale che queste scelte «mettono a rischio lo stesso articolo 1 della Carta, nella parte in cui recita: la sovranità appartiene al popolo ma nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione». Dove sono finiti i limiti? Se l’esecutivo smette di dipendere dal legislativo a che serve il legislativo? Sarebbe facile rispondere: a nulla, proprio come oggi, dato che il 70% dell’azione normativa viene svolta dal consiglio dei ministri. Sgradevole. Ma forse, andando a mettere le mani nel cuore del sistema, possiamo persino peggiorare.

Scenario: ve lo immaginare un premier capace di vincere le elezioni col 25% di voti che incassa un premio di maggioranza del 55% dei seggi e si mette a capotavola per un lustro in un Paese il cui il primo partito – per larghissimo distacco – è quello dell’astensione? Ma quale legittimità avrebbe? Quale sensibilità rappresenterebbe? Di chi sarebbe portavoce, se non di se stesso? Governabilità forzosa e stabilità della democrazia sono due cose molto diverse. La prima è pericolosa, la seconda un obiettivo legittimo che questa riforma non sfiora neppure.

A monte di questo “pastrocchio”, che inquieta il Colle, incrina i rapporti istituzionali e lascia immaginare scenari da notte dei lunghi coltelli all’interno di falangi politiche in cui il numero due passerà le giornate a studiare come fare le scarpe al numero uno per prenderne il posto, resta un dubbio: che cosa immagina per sé il presidente del consiglio e che cosa immagina per i suoi successori? Ci vuole raccontare che l’incapacità di utilizzare il Pnrr dipende da una scarsa agibilità del governo? Che le manovre in deficit e indifferenti alla crescita dipendono dagli scontri parlamentari? Che non abbassa le tasse perché la maggioranza litiga? Fa sorridere. Ma sarebbe comunque un motivo.

L’impressione, purtroppo, è che siamo di fronte all’ennesima casuale scommessa sulla nostra pelle. Se tutto andasse sorprendentemente liscio, tra doppio passaggio alle Camere e inevitabile referendum, l’ “Italierato” non vedrebbe la luce prima del 2027. Meloni avrebbe (e avrà) il vantaggio di arrivare alle prossime elezioni europee accompagnata dall’immagine di guida forte e risoluta, però attraverserebbe gli anni successivi condizionata non solo dalle prevedibili tempeste economiche, ma anche dall’instabilità che il dibattito sullo stravolgimento costituzionale moltiplicherà. Senza contare le più che mai possibili dimissioni di un presidente della Repubblica obbligato a prendere le distanze da uno scenario radicalmente mutato. Un triplo fardello che, sommato agli squilibri militari internazionali, rischia di metterla in ginocchio allo scadere del mandato. E noi con lei. A quel punto nemmeno i tanto vituperati tecnici (cancellati dalla abborracciata rivoluzione dirigista) potrebbero più intervenire per portarci fuori dai guai.

Elementi che sollevano molti dubbi sulla fattibilità della riforma. Tanto più sacrificabile quando sarà chiaro, come sempre, che chiunque siederà a Palazzo Chigi non sarà giudicato per gli alambicchi da legulei che interessano solo i Palazzi, ma per il potere d’acquisto dei salari, l’importo delle pensioni e il costo di un litro di benzina. Le rivoluzioni improvvisate sono un alibi buono per tutte le stagioni. «Senza questo sistema paludoso vi avremmo cambiato la vita». Ma il problema non sono mai i sistemi, sono le persone. Ancor di più le idee.

Una, per esempio, sarebbe di soprassedere su questa estenuante discussione, per ripartire ancora una volta da Norberto Bobbio: «Il futuro delle democrazie, oggi più che mai, risiede nella democratizzazione dei sistemi internazionali. Sono perfettamente consapevole che si tratta di una meta ideale. Ma se non ci si propone una meta, non ci si mette nemmeno in cammino». Arriviamo così alle ultime due domande. La prima: è più utile rinforzare il proprio potere in casa, rimanendo imbrigliati in una rete di pensiero novecentesco, o è meglio cercare di guadagnarne nelle stanze europee dove davvero si decidono i destini collettivi? La seconda: qual è la meta che il governo ha in testa, un banale, berlusconiano, “Ghe pensi mi” da strapaese? No, dai.