Palermo, carcere dell’Ucciardone, cella numero 4. E’ da poco passata l’alba del 9 febbraio 1954 quando Gaspare Pisciotta – luogotenente prima e poi assassino del cugino Salvatore Giuliano, il “re di Montelepre” – prepara il caffè per sé, per suo padre e per il secondino Ignazio Selvaggio che passa ogni giorno. Ma quella mattina la guardia non vuole il caffè: “Grazie, ne ho già presi due”. Gaspare serve il padre e riempie la sua tazzina. Un po’ di zucchero e giù il caffè prima della sigaretta. Il tempo di tirare due boccate, mentre papà Pisciotta sciacqua e ripone le tazzine, e Gaspare ha i primi, violentissimi spasmi. “Mi avvelenarono!”, urla piegato in due. (Chi ha visto lo splendido film di Rosi, ricorderà la drammatica ricostruzione di quel momento nell’interpretazione di Frank Wolff.) L’immediata reazione di Pisciotta è attaccarsi al fiasco dell’olio e vuotarlo a grandi, disperati sorsi nel tentativo di provocare il vomito. Scatta intanto l’allarme tra le vecchie mura del carcere borbonico, ma passa un’ora prima che arrivi un medico: quando per Gasparino non c’è più che il tempo di un ultimo rigurgito di schiuma oleosa, ancora un rantolo, poi una flebile scossa e la morte. All’autopsia, nelle budella del bandito si troveranno venti milligrammi di stricnina, dose capace di stroncare un bisonte.

Chi ha messo la stricnina nel caffè di Pisciotta? Padre e secondino, in un primo momento inquisiti, sono presto prosciolti da ogni sospetto.

Il mistero dura da allora. Ma anche quella tazzina di caffè (esattamente come la morte di Giuliano) viene da lontano, e sigla sette, otto anni roventi in cui c’è la chiave per intendere come, quanto e perché l’intreccio tra poteri criminali e apparati pubblici sia poi diventato per decenni pane quotidiano della cronaca politica italiana.

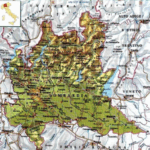

Ricordiamo brevemente l’antefatto. Giuliano e Pisciotta sono accusati dell’orrenda strage anticontadina di Portella della Ginestra, 1° maggio 1948, undici morti e cinquantasei feriti. Per molto tempo, prima e dopo la strage, Giuliano ha rapporti strettissimi con ispettori generali di polizia, alti ufficiali dei carabinieri, altissimi magistrati sino al procuratore generale di Palermo (anche lui si riconoscerà nel film di Rosi, fazzoletto bianco anti-sole sulla testa, seduto davanti al cadavere di Giuliano). Gode, Turiddu, di una impunità scandalosa. Tanto da diventare un problema, una grana per lo stesso apparato statale che se ne è servito a lungo. E in più il banditismo siciliano è una contraddizione sempre più insanabile con il sistema mafioso.

E proprio la mafia diventa per il governo (e su tutti per il ministro dc dell’Interno Mario Scelba) l’intermediario prezioso ma innominabile per liquidarlo. Sarà la mafia, infatti, a convincere Gaspare Pisciotta a preparare la trappola mortale per Giuliano. Sarà la mafia, una volta che Turiddu è stato ammazzato nel sonno da suo cugino, a coprire l’intrigo consentendo consentendo a Scelba di sparare la colossale bugìa della versione che Giuliano è stato ammazzato nella notte del 4 luglio 1950, a Castelvetrano, in un conflitto a fuoco con i carabinieri.

La bugìa verrà ossessivamente ripetuta da Scelba: prima con comunicato ufficiale, poi in conferenza stampa, infine e solennemente nelle aule parlamentari. Sarà sbugiardato da tutti (in primo luogo da Pisciotta) ma, ancora oggi, agli atti c’è quella versione e quella soltanto.

Qualche mese dopo la mafia spiana la strada anche alla cattura di Pisciotta. Processato con i sopravvissuti della banda Giuliano, Pisciotta si illude di farla franca in un nuovo mercato con il governo. Ma è condannato all’ergastolo. “Accussì finìu? Nooo! Ora comincia il bello!”, grida sconvolto e incredulo dal gabbione dell’Assise di Viterbo. E minaccia di parlare, di raccontare tutta la verità, anzi le tante verità cui si era riferito lo storico leader dei comunisti siciliani Girolamo Li Causi invitando pubblicamente prima Giuliano e poi Pisciotta a rivelarle: “Prima di essere uccisi” era stata la sua premonizione.Ora attenzione. Improvviamente Pisciotta, il pomeriggio del 6 febbraio (il processo di appello è alle porte) chiede che dalla procura della Repubblica venga subito all’Ucciardone un magistrato, uno qualsiasi. “E’ urgente”, insiste. Quel giorno era un sabato, uffici giudiziari in chiusura. In procura c’è solo un sostituto di mezza età, quello di turno per furti, rapine e omicidi del giorno. Il magistrato, che ha da sbrigare un po’ di lavoro, decide di passare dal carcere a sera, da solo, prima di andare a casa per la cena. Ma il colloquio a quattr’occhi dura a lungo e prende evidentemente una piega inattesa se il sostituto promette a Pisciotta di tornare qualche giorno dopo con un cancelliere per verbalizzare le dichiarazioni di cui nessun altro conosce la natura.

Ma, prima del magistrato, all’Ucciardone arriva la stricnina. Arriva nello stesso carcere dove in quei giorni è rinchiuso, per un caso?, quel Filippo Riolo, capo temutissimo della potente famiglia mafiosa di Piana dei Greci, che più tardi si scoprirà essere stato tra gli organizzatori della trappola in cui era finito Giuliano.

Chi è il magistrato che non ha fatto in tempo a riascoltare e verbalizzare le dichiarazioni di Pisciotta? E’ il “commendatore” Pietro Scaglione, futuro e assai discusso procuratore capo a Palermo durante gli anni in cui la criminale gestione Lima- Ciancimino del comune aveva consentito alla nuova mafia di tracciare a colpi di mitra – nell’assoluto disinteresse della magistratura – le direttrici di sviluppo di quella che stava diventando una grande città. Scaglione non aveva mai rivelato, neppure in un atto secretato, che cosa gli aveva detto Pisciotta. Una mattina di molti anni dopo, il 7 maggio del 1971, mentre percorre in auto uno stretto budello dietro le catacombe dei cappuccini, Scaglione incappa in un agguato preparato nei minimi particolari. Il procuratore è trucidato con diecine di colpi di mitra e di pistola. Non si saprà mai chi lo ha ucciso, e perché. Ma nessuno – nessuno – ne farà un martire.