Doveva essere difficile essere giovani all’inizio dell’età della Restaurazione. Chi aveva creduto nella Rivoluzione francese era rimasto deluso due volte: prima dalla presa del potere di Napoleone Bonaparte, che manda all’aria la neonata République per fondare il suo effimero Impero, poi dal giro di vite repressivo deciso dalle monarchie europee. Esattamente in quegli anni malinconici esplode, imprevedibile, travolgente botta di vita di cui è improbo rintracciare i padri e impossibile i figli, il talento di Gioachino Rossini.

Talento precoce

Quando a Roma, al Teatro Argentina, il 20 febbraio 1816 debutta Il Barbiere di Siviglia la fama del ventiquattrenne ragazzo di Pesaro è già solida: dopo gli esordi con le farse veneziane del 1810 – 18 anni! – il suo curriculum è, solo a citare i titoli maggiori, stupefacente. Tancredi (1813), Aureliano in Palmira (1813), L’italiana in Algeri (1813), Il Turco in Italia (1814, Elisabetta, regina d’Inghilterra (1815): dal buffo al tragico, il dominio dei generi è ferreo, il mestiere solido. Ma col Barbiere c’è un salto di qualità: «Per la prima volta nella sua carriera – ha scritto Fedele d’Amico – Rossini ebbe la possibilità di scegliersi un soggetto da sé: e scelse la commedia Le barbier de Séville, scritta da Beaumarchais nel 1775, già messa in musica da altri compositori, tra cui Giovanni Paisiello. Rossini, che per il libretto si affida al letterato romano Cesare Sterbini, sempre inventivo, spesso infedele al testo francese originale, capisce che quella vicenda di contrasti sociali e troppo rigide convenzioni morali possiede un potenziale musicale e teatrale adatto a sé.

Ma quanto tempo gli è servito per comporre le seicento pagine della partitura, 150 minuti di musica senza un istante di stanchezza? Tredici giorni, come lui stesso dirà molti anni dopo a Richard Wagner e come riporta Stendhal scrivendo, nel 1824, la sua immaginifica, ma imperdibile per eleganza di scrittura e sguardo sulla società del tempo, Vie de Rossini? O soltanto undici, o forse venti? Sappiamo che il primo dei due atti di questo «melodramma buffo» viene consegnato al copista il 6 febbraio, non sappiamo quando il secondo. I cantanti hanno avuto al massimo due settimane di tempo per imparare la parte. Miracoli di un’industria dello spettacolo quale era l’opera italiana: un sistema produttivo collaudato in una nazione-non ancora nazione che poteva permettersi 1000 teatri attivi. La prima recita va male, si parla di fischi organizzati, di strategia della tensione messa in atto per spegnere una carriera che già suscita invidie, di gatti gettati miagolanti in palcoscenico per mandare tutto all’aria.

Successo inarrestabile

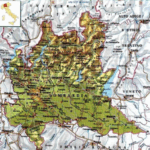

Ma le cabale vengono presto spazzate via e la potenza nuova delle tecniche musicali e narrative rossiniane – il fremente crescendo orchestrale, la vitalità dei concertati nei finali d’atto, la sillabazione velocissima scandita sul ritmo – unita al dono per la creazione di melodie belcantiste di trasparente bellezza e di arduo virtuosismo, è destinata ad imporsi. Bologna, Firenze, Genova, Venezia, Parma, Milano, Barcellona, Londra, Parigi, Vienna, Lisbona, Monaco, Lipsia, Bruxelles, Madrid, poi nel 1825 New York, nel teatro creato da Lorenzo Da Ponte: in meno di dieci anni, Il barbiere conquista il mondo. Non smetterà di farlo.

Il factotum Figaro, barbiere, faccendiere, sensale di nozze e di tutto, proletario intraprendente, abile e furbo che fidando solo sul proprio talento ha iniziato la scalata sociale; il languido e determinato conte d’Almaviva, che conosce il potere dei soldi, il palpito della passione, le astuzie dell’amante; la bella e astuta Rosina, che si batte per conquistare l’indipendenza dall’oppressivo tutore, l’amore, le nozze. Figaro e il Conte: servo e padrone, inseparabili, uno necessario all’altro per arrivare sani e salvi al lieto fine. Accanto a loro i caratteri tipici della tradizione della commedia dell’arte e buffa: il dottor Bartolo, tutore di Rosina; don Basilio, maestro di musica e «ipocrita».

Lingua parlata

Servi e cameriere, ufficiali, magistrati, soldati, musicisti, un notaio: un’intera società, di cui Rossini sa come muovere i fili, aiutato da un libretto aperto all’influsso della lingua parlata, perfetto nella duttilità dell’organizzazione metrica, fertile nell’invenzione lessicale offerta allo strapotere della musica: «Mi par d’esser con la testa / in un’orrida fucina, / dove cresce e mai non resta / dell’incudini sonore / l’importuno strepitar», dice il testo del finale primo, quando cantano tutti assieme e davvero «il cervello, poverello / già stordito, sbalordito / non ragiona, si confonde, / si riduce ad impazzar».

Le aspre invettive che attraversano il testo di Beaumarchais si stemperano in Rossini come si erano stemperate nelle Nozze di Figaro di Mozart, che il libretto di Lorenzo Da Ponte ricava da La folle journée ou Le mariage de Figaro, sempre di Beaumarchais. Mozart e Rossini non avrebbero potuto osare di più: la censura, asburgica o papalina, vigilava. Ma quando, avanzando dal fondo della scena – «Largo al factotum della città, presto a bottega che l’alba è già» – Figaro fa la sua entrata, vivono nella sua voce e nel suo carattere un pratico ottimismo, una voglia di fare, una fiducia in sé, nei propri simili e nel proprio futuro che ancora ci contagia e dà speranza.

La Stampa, 10 febbraio 2016