La scorsa settimana si era aperta all’insegna dell’ottimismo. La soluzione all’ormai estenuante trattativa tra il governo greco e le sue controparti europee sembrava essere a un passo. Poi c’è stato il moltiplicarsi dei vertici a Bruxelles fino all’annuncio del referendum chiesto da Alexis Tispras. Adesso è partito, come c’era da aspettarsi, il gioco a identificare il colpevole. Ma forse è più utile fare un passo indietro e capire la posta in gioco e quali fattori possono avere contribuito a questa impasse.

La scorsa settimana si era aperta all’insegna dell’ottimismo. La soluzione all’ormai estenuante trattativa tra il governo greco e le sue controparti europee sembrava essere a un passo. Poi c’è stato il moltiplicarsi dei vertici a Bruxelles fino all’annuncio del referendum chiesto da Alexis Tispras. Adesso è partito, come c’era da aspettarsi, il gioco a identificare il colpevole. Ma forse è più utile fare un passo indietro e capire la posta in gioco e quali fattori possono avere contribuito a questa impasse.

Considerate un’impresa che abbia un livello del debito molto elevato, tale da non poter essere interamente ripagato. L’impresa ha anche un nuovo progetto d’investimento che, se finanziato, genera utili. In questa situazione, potrebbe accadere che gli azionisti si rifiutino di finanziare il nuovo progetto perché gli utili da esso generati andrebbero a beneficio soprattutto dei creditori.

Come si può evitare l’inefficienza che tale fenomeno (detto debt overhang) crea? La risposta che si trova nei manuali è che occorre una rinegoziazione tra creditori e debitori che preveda da un lato la cancellazione (parziale) del debito in cambio del finanziamento del nuovo progetto. Chi guadagna di più dalla rinegoziazione? Dipende dal potere negoziale delle due parti. Ma il vero punto è che la rinegoziazione può essere nell’interesse sia del debitore (che vede il suo debito alleggerito) sia dei creditori (che si possono appropriare di una parte degli utili del nuovo progetto).

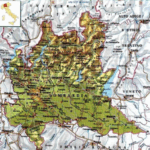

Adesso proviamo a pensare alla Grecia al posto dell’impresa e ai paesi e alle istituzioni europee nel ruolo dei creditori. Atene ha debiti che palesemente non può ripagare. Inoltre la sua economia è in recessione da anni, anche a causa di politiche di austerità prolungata. Far tornare a crescere il paese è nell’interesse sia dei cittadini greci che dei creditori. A tal fine, sono necessarie delle riforme (l’equivalente del nuovo progetto). La Grecia soffre di una forte evasione fiscale, ha una regolamentazione che sfavorisce la concorrenza nei mercati dei prodotti, un spesa pensionistica del 17 per cento del Pil (contro poco più del 12 della Germania) e un’età media alla quale si accede alla pensione di 56 anni (contro i 62 dei tedeschi), oltre a vari altri problemi.

Naturalmente, non è pensabile di combattere l’evasione fiscale in modo serio in pochi mesi. In Italia lo sappiamo fin troppo bene. Quindi il programma di riforme ha bisogno di un adeguato orizzonte temporale. Oltre alle riforme, occorre che la morsa dell’austerità sia allentata. Avanzi primari superiori all’1 per cento sono indesiderabili in questa fase. Programmi di aiuto alle fasce più deboli della popolazione sono invece indispensabili. Su queste basi, un accordo reciprocamente vantaggioso non sembra impossibile da raggiungere, specie tenendo conto che il Pil della Grecia è meno del 2 per cento di quello dell’Eurozona. Infatti, a un certo punto sembrava che l’accordo fosse dietro l’angolo. Eppure non è andata così, come la chiusura delle banche greche ci ricorda in modo fin troppo chiaro.

Che cosa è andato storto ?

In primo luogo, alcune delle istituzioni coinvolte non possono accettare una esplicita cancellazione, anche solo parziale, dei loro crediti. Questo rende anche le altre parti coinvolte meno propense a fare concessioni. In secondo luogo, la rinegoziazione è più difficile quando ci sono molte parti sedute al tavolo, specie se hanno obiettivi diversi. Chi parla per l’Europa? Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk? Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker? La cancelliera Angela Merkel? Chi di loro ha l’ultima parola? Dover convocare un Consiglio europeo ogni volta che un accordo sembra in vista non è il modo più efficace per convergere verso una soluzione.

In terzo luogo, hanno pesato considerazioni politiche e non economiche. Il primo ministro Tsipras è arrivato al potere dopo una campagna elettorale in cui aveva promesso fine dell’austerità e dei diktat della Troika e al contempo il mantenimento della Grecia nell’euro, senza però specificare come ciò poteva essere fatto. Dall’altra parte, ci sono paesi come la Spagna, che hanno attuato dure politiche di austerità, che vivrebbero come una sconfitta un accordo troppo “morbido” verso la Grecia. La paura che movimenti e partiti populisti possano esserne rafforzati ha certamente avuto un ruolo in queste settimane di trattative infruttuose.

In quarto luogo, ha pesato la mancanza di fiducia delle controparti verso il governo Tsipras. Proprio perché alcune riforme, come la lotta all’evasione richiedono tempo, ci si è concentrati su richieste, come quella dell’aumento dell’Iva, di immediata attuazione ma anche dagli effetti recessivi, particolarmente indigesti in questa fase.

Infine, queste trattative avvengono con informazione incompleta. È difficile sapere fino a che punto può spingersi veramente la controparte. Quanto era credibile che Tsipras ottenesse un aiuto sostanziale da Putin? Chi pensava che il governo greco fosse pronto veramente a chiudere le banche? Quanto ha contato per Tsipras l’idea che i governi dell’Eurozona non avrebbero messo in discussione il dogma dell’irreversibilità dell’euro?

In queste condizioni, le trattative possono fallire, anche se un esito positivo sarebbe nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Può darsi che il governo Tsipras abbia gran parte delle colpe nella vicenda. Personalmente giudico il referendum un’abdicazione dalle responsabilità della politica, ma su questo punto le opinioni possono divergere.

È difficile invece negare che la governance dell’Eurozona sia del tutto disfunzionale. Ogni volta che c’è una crisi si invoca una maggiore unione politica. Ma c’è davvero chi crede ancora che la mia generazione vedrà gli Stati Uniti d’Europa? E quella dei miei figli? La realtà, purtroppo, è che anche ipotesi meno radicali, come l’assicurazione sulla disoccupazione finanziata a livello europeo proposta da Luigi Zingales, non vengono nemmeno considerate. In questo vuoto politico, abbiamo lasciato per settimane a Mario Draghi la decisione se tenere a galla le banche greche mediante l’Ela (Emergency Liquidity Assistance) o farle fallire. L’unica istituzione europea che ha fatto politica è stata quella che dovrebbe essere solo un organismo tecnico, cioè la Banca centrale europea. Per quanto pensiamo si possa andare avanti così?

www.lavoce.info – 30 Giugno 2015