Le riforme costituzionali – dice Gustavo Zagrebelsky – si fanno per cambiare gli equilibri di potere esistenti. Lo scopo è che qualcuno guadagni potere e, corrispettivamente, qualcun altro ne perda: altrimenti, se tutto dovesse rimanere com’è, perché assumersi l’onere, e il rischio, di una riforma?

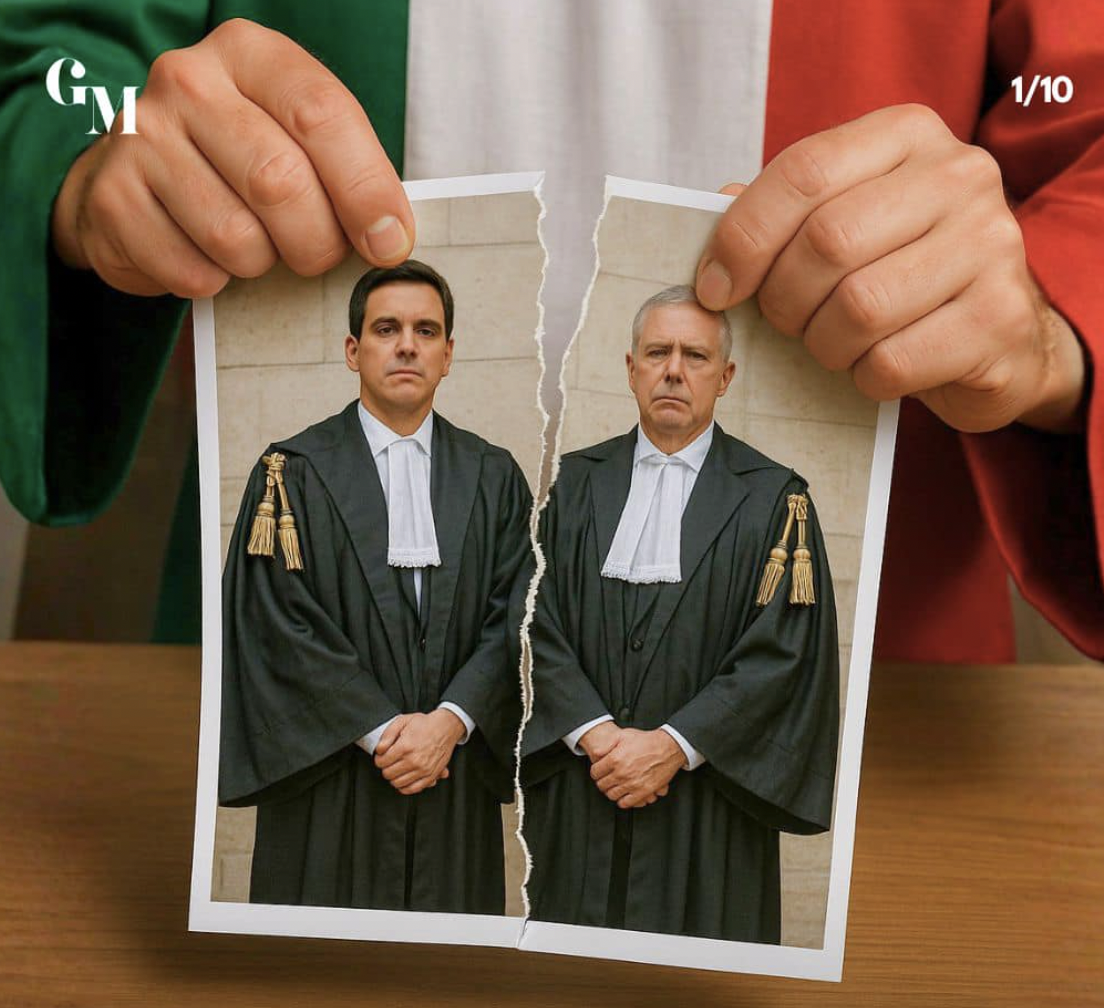

Se, dunque, ci chiediamo quale sia la ragione della riforma della magistratura, la risposta è: ridefinire gli equilibri costituzionali a scapito della magistratura. Non si tratta – come si dice – di un intervento volto a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri. La separazione esiste già, considerati gli strettissimi vincoli che ostacolano il passaggio da una funzione all’altra. A essere interessati sono poche decine di magistrati all’anno. L’obiettivo è ridurre ai minimi termini l’indipendenza della magistratura dal potere politico, di modo che ugualmente ridotto ai minimi termini sia il rischio di sentenze sgradite alla politica. Quando il ministro della Giustizia strizza l’occhio all’opposizione sostenendo che, un domani, a posizioni invertite, potrà anch’essa beneficiare della riforma, non sta forse alludendo proprio a questo: all’avere piena libertà dai controlli della magistratura?

Con toni di puerile ripicca, la destra ha voluto dedicare il suo – scontato, eppure comunque tracotante – successo parlamentare alla memoria di Silvio Berlusconi. Ma c’è uno scarto significativo rispetto al passato. L’ostilità di Berlusconi nei confronti della magistratura era dettata da ragioni personali, legate alla tumultuosità legale della sua vita imprenditoriale e privata. L’ostilità di Giorgia Meloni è dettata da ragioni politiche. Vuole potersi spingere al di là del costituzionalmente consentito: infrangere le forme e i limiti della Carta fondamentale, senza sottostare ai controlli della magistratura (e, più in generale, dei poteri terzi) che inevitabilmente ne seguono. È per questo che la riforma è particolarmente pericolosa: perché mira a proteggere la politica dalle conseguenze (non tanto degli eventuali illeciti compiuti dai suoi esponenti, quanto piuttosto) delle decisioni politiche volte a forzare, se non a scardinare, il dettato costituzionale.

In vista di tale risultato la riforma colpisce anzitutto l’indipendenza della magistratura nei confronti del potere politico (c.d. indipendenza esterna). Più in specifico, il Consiglio superiore della magistratura (Csm) viene suddiviso in due organi di analoga denominazione, uno per i giudici, l’altro per i pubblici ministeri. Un terzo organo – denominato Alta Corte disciplinare – riceve il compito, oggi spettante al Csm, di trattare i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. In tal modo, il potere di governare le carriere dei magistrati (concorsi, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, sanzioni), che oggi spetta a un solo organo, sarà suddiviso tra tre organi minori: dunque, inevitabilmente più deboli. Com’è oggi, tali organi continueranno a essere composti da membri scelti in parte dalla politica (c.d. laici), in parte dalla magistratura (c.d. togati); ma mentre oggi tutti i membri sono elettivi, con la riforma solo i laici continueranno di fatto a esserlo (è previsto un sorteggio, ma da una lista predefinita dal Parlamento), mentre i togati saranno estratti a sorte. La conseguenza è che i primi saranno in condizione di esprimere un’unità d’intenti che i secondi non potranno avere, con il risultato che, all’interno dei tre organi, già di per sé indeboliti, a risultare ulteriormente indebolita sarà la componente togata.

La particolare composizione dell’Alta Corte disciplinare vale, poi, a indebolire l’indipendenza dei magistrati nei confronti dei loro colleghi (c.d. indipendenza interna). Oggi tra i magistrati non esiste gerarchia. I gradi di giudizio non sono l’uno verticalmente superiore all’altro: sono, piuttosto, orizzontalmente successivi. Quello giudiziario è un potere diffuso che ciascun magistrato incarna nella sua pienezza. La riforma altera tale impostazione, perché prevede che la componente togata dell’Alta Corte disciplinare sia composta solamente da magistrati di Cassazione. In tal modo, questi ultimi eserciteranno il più delicato dei poteri di controllo interni alla magistratura nei confronti degli altri magistrati, ritrovandosi, di fatto, in una posizione gerarchicamente sovraordinata. I giudici di Cassazione avranno, cioè, non solo l’ultima parola sulla causa, ma altresì il potere di sanzionare disciplinarmente i colleghi che su quella causa si sono espressi nei gradi di giudizio precedenti. È chiaro che l’autonomia di giudizio dei giudici di primo e secondo grado ne risentirà gravemente, risultando fortissima la spinta ad adeguarsi agli orientamenti della Cassazione. C’è da scommettere che sarà proprio su quest’ultima che si faranno più pressanti i tentativi di condizionamento politico.

Come detto, certamente l’indebolimento della magistratura gioverà a chi, essendo alla guida del Governo, si ritroverà a gestire il potere politico. E a chi nuocerà? Se si considera che alla magistratura spetta il compito costituzionale di difendere i diritti dei cittadini, anche contro gli eventuali abusi del potere politico, la risposta non è difficile: coloro che più di tutti rischiano di pagare il prezzo dell’indebolimento del potere giudiziario a favore del potere politico sono – appunto – i cittadini. Gli stessi a cui il referendum costituzionale della prossima primavera chiederà di respingere o approvare la riforma. C’è da lavorare affinché abbiano piena contezza della posta in gioco.