Dopo due anni di massacri che hanno causato 67.211 morti, di cui oltre 21.500 bambini e adolescenti, 169.971 feriti, e la sollevazione dell’opinione pubblica internazionale, la Casa Bianca ha imposto al primo ministro israeliano di fermare la strage con un accordo di cessate il fuoco che non si potrà chiamare pace fino a quando non saranno riconosciuti i diritti del popolo palestinese.

In molti hanno usato l’immagine del fiume in piena per racchiudere la straordinaria potenza delle mobilitazioni che in questi giorni hanno attraversato l’Italia, seguite da altri paesi europei e oltre Atlantico, da Istanbul a Barcellona, da Sydney a Buenos Aires, per chiedere la salvaguardia degli attivisti della Global Sumud Flotilla e la difesa della loro missione umanitaria: un atto di disubbidienza che ha avuto la funzione di rompere simbolicamente l’assedio criminale che impediva l’ingresso di viveri, medicine e generi di prima necessità in quello che il governo israeliano ha trasformato in un ghetto a cielo aperto martoriato dai bombardamenti, dalla distruzione sistematica di tutti gli edifici, dalla fame, dalla disperazione di due milioni di persone ridotte a profughi vaganti sulle macerie, sospinte via via in spazi sempre più ristretti. Sindacati, collettivi studenteschi, associazioni, centri sociali, movimenti per la pace, rappresentanze palestinesi, comunità arabe e musulmane, ma soprattutto centinaia di migliaia di cittadine e cittadini esasperati dall’assistere al massacro di un popolo inerme si sono fatti corpo solidale e politico, affermando che il diritto umanitario non può essere calpestato nell’indifferenza, che non si può chiamare guerra il metodico assassinio di civili, che gli Stati che si macchiano di crimini contro l’umanità non possono essere riforniti di armi e che quelli che riconoscono la Corte penale internazionale devono consegnare i destinatari di un mandato di cattura per crimini di guerra e crimini contro l’umanità affinché siano sottoposti a processo.

Quel fiume di corpi, in Italia non è nato dal nulla; aveva fatto una sua prima apparizione il 7 ottobre 2023, ancora inconsapevole del mostruoso pogrom di Hamas che avrebbe segnato per sempre la memoria di quel giorno, impossessandone e, in qualche modo, rendendo quel giorno stesso un ostaggio. Un enorme flusso di persone, il mattino di quel 7 ottobre, si era riversato a Roma, in piazza San Giovanni, con treni speciali, navi dalla Sardegna, pullman a noleggio diventati introvabili, per partecipare alla manifestazione nazionale in difesa della Costituzione, indetta dalla Cgil e più di duecento associazioni, tra cui Libertà e Giustizia, a un anno esatto dall’insediamento del governo Meloni.

Gli obiettivi erano chiari e tutti ne condividevano l’urgenza: fermare il progetto potenzialmente eversivo che l’esecutivo aveva promesso di attuare con la riforma costituzionale chiamata “premierato”; impedire un disegno di autonomia differenziata che mirava a disarticolare il sistema dei diritti sui territori; denunciare un attacco senza precedenti al bilanciamento dei poteri, alla magistratura, al pluralismo dell’informazione, al ruolo di indirizzo politico e di garanzia istituzionale del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Le duecentomila persone che quel giorno si erano raccolte in piazza rispondendo all’appello della “Via maestra” – questo il nome del raccordo di realtà diverse, sindacali e di movimento, costruito per mesi con cura e ascolto reciproco – chiedevano di mettere al centro del discorso pubblico la giustizia, la solidarietà, la certezza del diritto, la democrazia, la lotta alla povertà e al precariato, la sicurezza sul lavoro, la difesa del servizio sanitario e della scuola pubblica, l’accoglienza dei migranti, le politiche di pace. La notizia della carneficina compiuta da Hamas con l’irruzione nei villaggi e nei kibbutz lungo il confine tra Israele e Gaza si è abbattuta come uno tsunami, un cataclisma, su chi tornava da quella manifestazione. I due anni di stragi che ne sono seguiti sono stati capaci di gelare la risposta di massa al primo governo che, in Italia, vedeva al potere forze di destra estrema dichiaratamente nazionaliste, populiste e razziste.

Il percorso carsico che ha visto l’inabissarsi di quella protesta – intimidita, criminalizzata, ridotta a questione di ordine pubblico – a distanza di due anni l’ha vista riemergere con moltiplicata forza. Il suo corpo profondo, che aveva chiesto giustizia, solidarietà, certezza del diritto, difesa della democrazia e dell’antifascismo, davanti al massacro di un intero popolo ha ampliato il suo corso con il montare di rivoli che mai si erano incontrati prima, raccogliendo sedimenti nuovi, intercettando altri e diversi affluenti. Si è arrivati così ai tre milioni di persone in piazza in più di cento città d’Italia, in due scioperi generali, occupazioni, presidi, flash mob, fiaccolate, sit-in. Una piena indimenticabile di immagini che hanno inondato pacificamente le città e il web, rompendo il silenziamento mediatico e impedendo ai commentatori di sospingere giovani, donne, anziani e intere famiglie nell’angolo degli estremisti.

Queste le parole di Gustavo Zagrebelsky, nel festoso 7 ottobre 2023, sul palco di piazza San Giovanni: «È stato detto: “il mondo è malato”. È malato non solo perché non l’abbiamo curato, ma anche perché le nostre politiche in certi casi hanno aggravato la malattia. Il sintomo più evidente della gravità è la guerra, causa ed effetto di immani ingiustizie. Anche noi, dalla malattia del mondo siamo toccati. Il nostro Paese ne è vittima, e anche, per non piccola parte, ne è causa».

Due anni dopo, con un decreto sicurezza trasformato in legge dello Stato che rende le manifestazioni e i blocchi stradali un reato punibile con la reclusione, con un asse tra governo statunitense e israeliano che vede l’ossequienza dell’esecutivo italiano, con una corsa al riarmo che vede la guerra come volano per la “ripresa”, con politiche di deportazione dei migranti, con una sorveglianza digitale diventata talmente pervasiva da essere vissuta come normalità; in una parola, dopo due anni in cui, nel silenzio della protesta e nella diserzione dalle urne, le forze governative hanno creduto di poter fare quello che volevano sul corpo vinto di un paese incapace di reazione unitaria – ecco che accade l’apparizione della libertà.

Un’apparizione fragile, circondata da minacce: disegni di legge che intendono introdurre obblighi di segnalazione e norme penali che equiparano le critiche allo Stato di Israele all’odio razziale, un controllo ideologico sulle scuole e le università italiane, i cui rettori già nell’articolo 31 del ddl Sicurezza, poi stralciato, erano indicati come possibili informatori dei servizi «in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza». E, ancora, proposte di vietare in via preventiva tutte le manifestazioni a rischio, anche solo vago e potenziale, di episodi di antisemitismo, o di chiedere una cauzione agli organizzatori delle manifestazioni a copertura di eventuali danni.

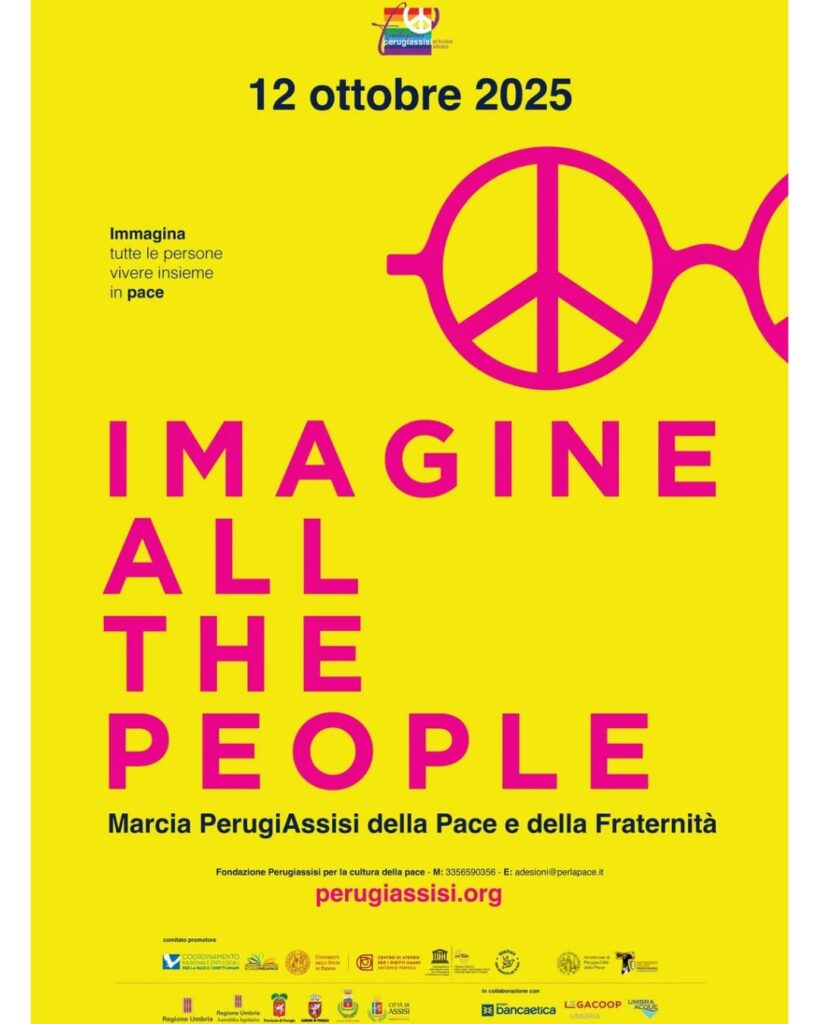

È in questo difficile passaggio che avverrà la Marcia Perugia-Assisi di domenica 12 ottobre che si annuncia straordinariamente partecipata e a cui Libertà e Giustizia aderisce con convinzione.

Luigi Manconi

Luigi Manconi