Nei prossimi mesi la Corte Suprema sarà chiamata a esaminare controversie che investono l’intera agenda presidenziale. Sul tavolo ci sono i dazi varati tramite poteri d’emergenza, aggirando il Congresso, e il nodo dell’immigrazione, tra detenzioni illegali e deportazioni indiscriminate. Cresce anche, dopo i fatti di Minneapolis, il contenzioso sull’ordine pubblico e sulla responsabilità degli agenti federali.

In parallelo maturano fascicoli che incidono sull’architettura dello Stato: dalla possibilità per il presidente di rimuovere “senza causa” i vertici delle agenzie indipendenti, Fed compresa, ai limiti dell’ingerenza federale nelle procedure elettorali. Si discuteranno inoltre le iniziative di alcuni Stati che — su impulso della Casa Bianca — hanno deciso di ridisegnare anticipatamente i collegi per diluire il voto delle minoranze e creare nuovi “seggi sicuri” repubblicani.

Letti insieme, questi dossier possono ridefinire i rapporti tra Presidenza, Congresso, Stati e agenzie. Cosa possiamo aspettarci?

Pessimisti e ottimisti

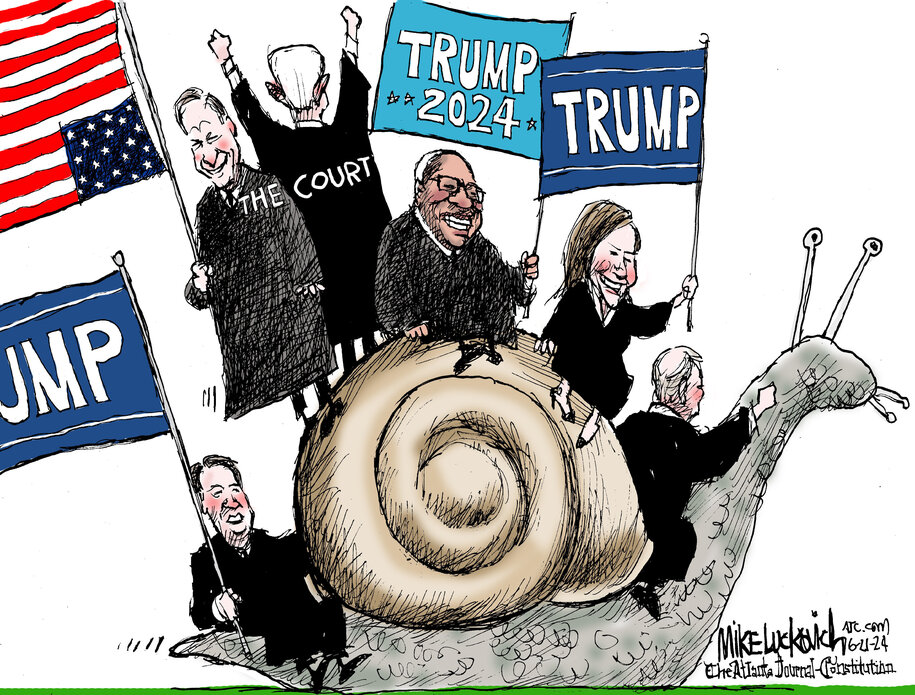

La lettura più diffusa è “pessimista”: una Corte composta da nove giudici nominati a vita, con una maggioranza conservatrice 6–3, finirà per assecondare la spinta superpresidenzialista. Questo è possibile, ma non inevitabile. Negli ultimi mesi alcune decisioni e audizioni preliminari hanno mostrato un collegio meno monolitico del previsto.

Perciò l’interrogativo decisivo è un altro: cosa accadrà se, su un pugno di questioni cruciali, la Corte si esprimerà in modo difforme dalle preferenze della Casa Bianca?

Qui entrano in scena gli “ottimisti”, convinti della solidità degli anticorpi costituzionali americani. Questi scommettono sulla judicial supremacy, la dottrina che nel Novecento ha attribuito alla Corte l’ultima parola sulla costituzionalità delle leggi e, soprattutto, degli atti presidenziali. In questo schema, se nasce un conflitto interpretativo, la Corte decide e l’esecutivo si adegua.

Ma neppure questo è più garantito. Da quarant’anni la destra giuridica americana elabora una dottrina alternativa, il departmentalism, oggi formalizzata nel famoso Project 2025, considerato il manuale del trumpismo. L’idea è lineare: i tre rami — o “departments” — del governo conservano un’autonoma interpretazione della Costituzione; le decisioni della Corte vincolano solo le parti di uno specifico giudizio e non hanno valore erga omnes.

Secondo questa impostazione il presidente può opporsi a sentenze sfavorevoli, sostenendo che il mandato elettorale gli conferisce il diritto-dovere di leggere la Costituzione alla luce della propria agenda politica. Ne deriva un contenimento dell’autonomia giudiziaria e il tentativo di riallineare la magistratura all’indirizzo uscito dalle urne. Nella patria della divisione dei poteri, è un bel passo verso il regime change.

La politica contro le toghe

Per la corrente dipartimentalista la Corte Suprema rappresenta il “più pericoloso ramo del governo”: un’aristocrazia giudiziaria non eletta capace di limitare la volontà popolare incarnata dal Presidente. Il timore è antico, già presente nei dibattiti fondativi: la “dittatura delle toghe”. E richiama un dato spesso rimosso: il ruolo dominante della Corte è una convenzione, non un destino costituzionale.

Scriveva infatti Alexander Hamilton, nel 1788, che la magistratura era “il meno pericoloso dei tre rami”:

«Non ha influenza né sulla spada né sulla borsa; non controlla né il potere coercitivo né la ricchezza della società. In verità, non possiede né forza né volontà, ma soltanto giudizio, e dipende dall’esecutivo persino per dare efficacia alle sue sentenze.»

Il padre fondatore metteva così a nudo la debolezza strutturale della Corte. Priva di strumenti coercitivi, può essere neutralizzata da un esecutivo che, semplicemente, scelga di ignorarla. I precedenti sono eloquenti.

Nel 1832 Andrew Jackson rifiutò di applicare una sentenza della Corte, presieduta da John Marshall, che aveva dichiarato incostituzionali le leggi coloniali della Georgia contro la nazione Cherokee. “Marshall ha preso la sua decisione; ora vada lui a farla rispettare”, motteggiò. La sentenza rimase inapplicata e questo aprì la strada alla deportazione dei Cherokee e all’occupazione delle loro terre.

Qualche decennio dopo, durante la Guerra Civile, Abraham Lincoln sospese l’habeas corpus autorizzando diverse migliaia di arresti senza processo: funzionari locali accusati di sabotaggio, politici democratici considerati “traditori interni”, cittadini sospettati di disfattismo o collaborazione con il Sud. Quando il Chief Justice Taney ne denunciò l’illegittimità, Lincoln non arretrò e riaffermò, nei fatti, la prevalenza dell’interpretazione presidenziale in tempo d’emergenza.

In altre parole, l’equilibrio tra i poteri non è un dato naturale né scaturisce automaticamente dalla Carta: si regge su un accordo tacito tra le élite a non forzare i limiti reciproci. Se quell’accordo salta, la Corte non ha strumenti per imporre le proprie decisioni.

Ascesa e declino della judicial supremacy

La stagione in cui l’esecutivo sceglie di rispettare sentenze sgradite si apre nel 1957, sotto Dwight D. Eisenhower. In Arkansas il governatore aveva impedito l’ingresso di nove studenti afroamericani in una scuola pubblica di Little Rock. Un tribunale federale ne ordinò la riammissione applicando i principi di desegregazione già affermati dalla Corte Suprema. Eisenhower, pur contrario nel merito, fece eseguire la decisione: federalizzò la Guardia Nazionale e ordinò di scortare gli studenti in aula. Fu un segnale inequivocabile: l’esecutivo riconosceva l’autorità finale della Corte.

Da allora la giurisprudenza ha ampliato il controllo sui poteri presidenziali, fino alla svolta del 1974 con United States v. Nixon. In pieno Watergate, la Corte stabilì che l’immunità dell’esecutivo non è assoluta e che neppure il presidente è sopra la legge. L’ordine di consegnare le registrazioni della Casa Bianca rese esplicito questo principio e spinse Nixon alle dimissioni.

Quella stagione consolidò una regola non scritta: il presidente può contestare, criticare o rallentare le decisioni giudiziarie, ma alla fine si conforma. Nessun presidente ne è mai stato entusiasta — da Roosevelt a Reagan fino a George W. Bush — ma è questo il presupposto che ha sorretto l’equilibrio tra i poteri fino ad oggi.

Ed è proprio questo presupposto che la destra rimette oggi in discussione.

Se nei prossimi mesi Trump scegliesse di ignorare una decisione avversa della Corte Suprema, l’equilibrio dei poteri negli Stati Uniti arretrerebbe di centocinquant’anni. Non servirebbero sospensioni formali o colpi di mano per aprire una crisi costituzionale.

L’ipotesi da considerare è che sia proprio questo l’obiettivo del gruppo dirigente della seconda rivoluzione americana: la via maestra per consolidare una monarchia presidenziale.

Luigi Manconi

Luigi Manconi