Perché ci sarà un referendum sulla giustizia?

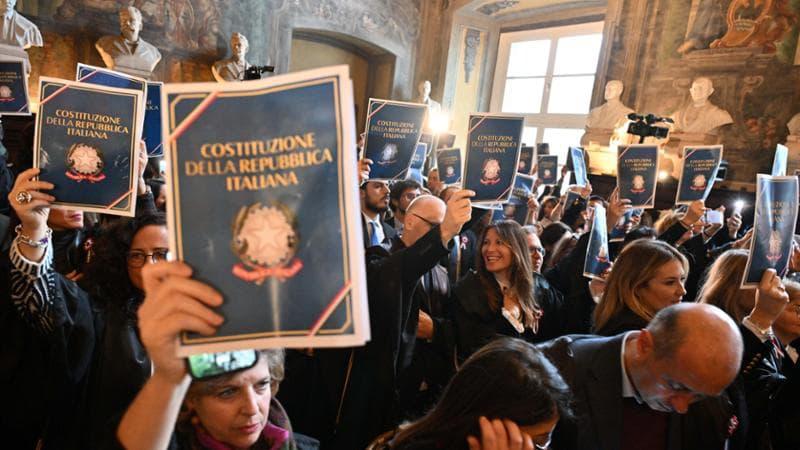

Il 30 ottobre 2025 il Parlamento italiano ha approvato la riforma costituzionale della giustizia voluta dal Ministro della giustizia Carlo Nordio e dal Governo Meloni.

Questa riforma è attuata attraverso un procedimento che viene chiamato di “revisione costituzionale” perché modifica direttamente il testo della Costituzione italiana (in questo caso, alcuni articoli del Titolo IV, Parte II della Costituzione, dedicato alla Magistratura).

Per modificare la Costituzione è necessario seguire un procedimento complesso (si dice “aggravato”) che, ad alcune condizioni, può portare allo svolgimento di un referendum.

Il procedimento aggravato consiste in questo: una legge costituzionale o una legge di revisione della Costituzione deve essere approvata due volte dalla Camera dei Deputati e due volte dal Senato, con un intervallo di almeno tre mesi tra una votazione e l’altra (questo periodo dovrebbe servire per riflettere sul da farsi, in modo da evitare di agire impulsivamente o sulla base di scelte politiche momentanee, specie quando in gioco vi è la modifica di una fonte speciale, la Costituzione per l’appunto).

Occorre una precisazione rispetto al procedimento, decisiva per comprendere poiché andremo a referendum: se nella seconda votazione non viene raggiunta la maggioranza dei due terzi dei parlamentari, un quinto dei membri di una Camera oppure cinquecentomila elettori oppure cinque Consigli regionali possono chiedere che quella legge venga “sospesa” e possa entrare in vigore solo una volta superato un referendum popolare. I cittadini, quindi, attraverso il referendum possono concretamente opporsi alla riforma che è stata votata in Parlamento e questo perché la riforma è stata voluta da una maggioranza più contenuta.

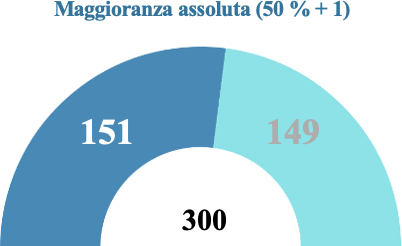

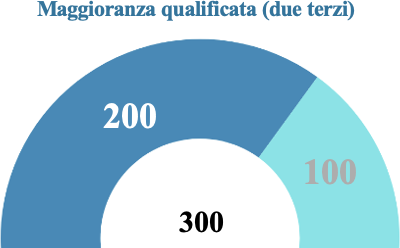

Per capire meglio ricorro ad un esempio, ipotizzando una camera di 300 parlamentari:

- se la riforma è votata da 151 parlamentari su 300 (quindi c’è una maggioranza che si dice “assoluta”, perché è la metà dei parlamentari che hanno diritto al voto più uno), la riforma è approvata, ma può essere sottoposta a referendum perché molti altri parlamentari non l’hanno voluta (tutti gli altri 149) ed è giusto che si esprimano i cittadini sulle modifiche alla Costituzione, vista la rilevanza della fonte;

- se la riforma, invece, è approvata da 200 parlamentari su 300, (quindi c’è una maggioranza che si dice “qualificata” dei due terzi) qui la maggioranza è senza dubbio più consistente e impedisce la richiesta di referendum. Di conseguenza, le modifiche alla Costituzione entrano in vigore, senza passare dai cittadini. C’è stato un consenso ampio dei parlamentari (che sono direttamente eletti da noi con le elezioni politiche nazionali) e quindi basta questo!

Ecco due grafici che descrivono le situazioni che ho ricordato.

Tradotto in termini politici:

- se le riforme costituzionali sono volute da tanti o, meglio ancora, da tutti – a prescindere dal “colore” politico – il consenso in Parlamento è talmente alto, che i cittadini non potranno esprimersi con un referendum;

- se, come nel caso della riforma della giustizia che stiamo esaminando, le riforme costituzionali sono volute dalla maggioranza, senza un accordo più ampio in Parlamento, i cittadini hanno il diritto di esprimersi loro stessi andando a referendum, opponendosi alla riforma se lo ritengono necessario.

L’altra faccia della medaglia: se c’è un referendum costituzionale, significa che le riforme non sono ampiamente condivise e quindi non bisogna sottovalutare la “chiamata” al voto. Di conseguenza, a prescindere da quello che viene narrato da telegiornali, radio, social media e via dicendo (che spesso sono anche molto influenzati dal Governo del momento), il risultato del referendum non è scontato, perché gli stessi parlamentari che si sono espressi in Parlamento hanno manifestato, con il loro voto, delle opinioni diverse tra loro, altrimenti avremmo avuto una maggioranza dei due terzi o anche più!

Un aspetto da tenere a mente: questo tipo di referendum non ha quorum. Cosa significa? Significa che è valido a prescindere dal numero di elettori che si presentano alle urne! Se voteranno 10.000 elettori, oppure 2 milioni di elettori oppure 30 milioni di elettori, sarà sempre valido! Questo lo rende diverso dal referendum abrogativo, che però è un’altra cosa (perché serve per eliminare una legge e non ha a che vedere con le modifiche della Costituzione).

Il referendum sarà quindi un momento decisivo. A prescindere da quanti voteranno,

- se prevarranno i “Sì” la riforma entrerà in vigore e la Costituzione sarà modificata;

- se prevarranno i “No” la riforma sarà respinta e la Costituzione resterà invariata.

Ecco perché questo referendum sulla giustizia è importante e dobbiamo farci un’idea del suo contenuto. Continua a leggere per capire quali sono gli obiettivi della riforma!

Il contenuto della riforma in pochi punti

La riforma di cui vi parlo si può riassumere in pochi punti.

1. Modifica l’ordinamento giurisdizionale intervenendo sull’assetto della magistratura, con particolare riguardo alle figure dei giudici e dei pubblici ministeri, senza però specificare in che modo si intende concretamente separare le loro carriere.

Per capire meglio: in Italia i giudici e i pubblici ministeri sono entrambi magistrati e vengono reclutati con un unico concorso (per questo si parla di “concorso in magistratura”). Essi, però, svolgono funzioni diverse. Quando i magistrati vincono il concorso, possono scegliere – secondo la disponibilità dei posti banditi e della graduatoria finale – se fare il giudice o il pubblico ministero: il primo in graduatoria sceglierà dove andare e che funzione ricoprire mentre l’ultimo in graduatoria non avrà scelta e andrà nell’ultima sede rimasta e svolgerà la funzione rimasta.

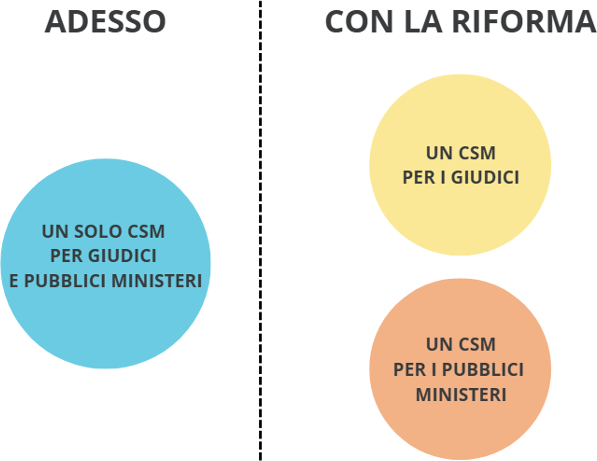

2. Crea due diversi CSM (che sono i Consigli superiori della magistratura): uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.

Per capire meglio: il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) attualmente in Italia è uno, proprio perché i giudici e i pubblici ministeri non costituiscono carriere separate, ma insieme formano la magistratura. Il CSM è l’organo con il quale – in virtù della sua indipendenza e autonomia – la magistratura si gestisce da sola, naturalmente secondo delle regole e sulla base di una composizione precisa! Non è un organo anarchico e privo di regole! Con la riforma, separando le carriere, bisognerà creare due organi distinti: un CSM per i giudici e un CSM per i pubblici ministeri.

3. Introduce il sorteggio di componenti dei CSM: i componenti “laici” (avvocati e professori) saranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, su elezione; i componenti “togati” (magistrati) saranno anch’essi individuati tramite sorteggio tra magistrati della categoria pertinente.

Per capire meglio: il CSM attualmente in Italia è composto in buona parte da componenti “togati” (sono magistrati, e si chiamano “togati” perché portano la toga), eletti direttamente con delle elezioni all’interno della magistratura (in altre parole, i magistrati scelgono tra i magistrati, sulla base dei magistrati che liberamente si candidano per ricoprire quel ruolo; non è diverso da quello che avviene, per esempio, quando in un istituto scolastico si vota per il rappresentante di classe: gli alunni che lo desiderano si candidano e tutta la classe vota scegliendo chi ritiene più adeguato a ricoprire quel ruolo); l’altra componente del CSM è fatta invece di “laici” (si chiamano così perché non sono parte della magistratura, ma sono esterni e possono essere o professori universitari ordinari di diritto oppure avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione) che vengono scelti direttamente per elezione dal Parlamento in seduta comune (i deputati e i senatori si riuniscono e, a voto segreto, decidono). Con la riforma, tutto questo non ci sarebbe più, e i componenti sarebbero estratti a sorte.

4. Istituisce un’Alta Corte disciplinare per i magistrati: sarà quindi creato un “tribunale” che deciderà sui procedimenti disciplinari sia dei giudici che dei pubblici ministeri. Anche qui ci sarà una componente estratta a sorte.

Per capire meglio: oggi in Italia i procedimenti disciplinari (che sono quei “processi interni” che servono per capire se un giudice o un pubblico ministero ha fatto qualcosa di scorretto mentre svolgeva il suo lavoro) sono decisi da una sezione specifica del CSM, che, come abbiamo detto, è un unico organo di autogestione della magistratura. Con la riforma, oltre a creare i due diversi CSM, si creerebbe anche un altro organo, l’Alta Corte, per far decidere dei procedimenti disciplinari e anche qui ci sarebbe l’estrazione a sorte.

Ecco 5 semplici ragioni per votare NO a questa riforma

1. La riforma indebolisce la democrazia, spezza l’unitarietà della giuridizione e mette in crisi la separazione dei poteri

Separare giudici e pubblici ministeri rompe l’unitarietà della magistratura, principio su cui la Costituzione fonda l’indipendenza del potere giudiziario sia dal potere legislativo (Parlamento) sia dal potere esecutivo-politico (il Governo).

Due carriere separate non garantiscono maggiore autonomia, anzi creano corpi isolati e più vulnerabili alle pressioni esterne. Il principio è molto semplice: divide et impera, cioè, dividi e comanda! Se io divido un gruppo in due gruppi, rendo questi gruppi singolarmente attaccabili e, in particolare, questa riforma renderebbe i pubblici ministeri sensibili alle pressioni esterne, a partire dalle pressioni politiche!

La forza della giustizia italiana è sempre stata nella sua unitarietà: chi indaga e chi giudica serve la stessa legge e risponde alla stessa Costituzione: non è separando i giudici e i pubblici ministeri che si risolve l’efficienza della giustizia!

Inoltre, dati alla mano, chi passa da una carriera all’altra (cioè, chi passa dalla funzione di giudice a quella di pubblico ministero e viceversa) sono pochissimi! La riforma Cartabia del 2022 ha già risolto questo problema introducendo una regola che è già in vigore (e, come vedete, non è servita una modifica della Costituzione): i giudici e i pubblici ministeri possono passare da una funzione all’altra solo una volta nella loro carriera e nei primi dieci anni di servizio.

2. Il sorteggio sostituisce la “responsabilità” con il “caso”

Estrarre a sorte i componenti dei nuovi CSM e dell’Alta Corte disciplinare mina la responsabilità delle scelte. In poche parole, se io vengo sorteggiato (senza magari neppure voler ricoprire quel ruolo), non mi sentirò pienamente responsabile del ruolo che ricoprirò!

Con il sorteggio, infatti, finirei per ricoprire un ruolo delicato, ma sarei “capitato lì per caso”. Questo mi renderebbe persino più vulnerabile ed esposto: senza legami di responsabilità o sostegno interno, potrei subire pressioni esterne, influenze politiche indirette o isolamento dai colleghi, con conseguenze negative sia per l’indipendenza della magistratura sia per il corretto funzionamento della giustizia. Inoltre, se dovessi essere un magistrato giovane, in attesa di fare progressioni di carriera e i essere soggetto alle valutazioni periodiche, sarei persino intimorito e potrei non sentirmi libero di adottare decisioni delicate nei confronti degli altri magistrati!

La democrazia costituzionale si regge sulla responsabilità, non sulla casualità travestita da trasparenza. Ci sembra più trasparente sorteggiare e ci sembra che così il “caso” eviti fenomeni di corruzione o di pressione, ma non è affatto così!

Come ho detto, intanto si può sorteggiare la persona sbagliata e, inoltre, una volta sorteggiata, quella persona assume un ruolo e, proprio sulla base del ruolo che ricopre, negli anni che starà in carica sarà comunque raggiunta – se proprio così dovesse andare – da pressioni e da fenomeni corruttivi.

Infine, a questo punto possiamo sorteggiare tutti dappertutto: perché non sorteggiare tra i colleghi di lavoro quello che farà da responsabile o da dirigente? Vi piacerebbe se qualcuno estraesse a sorte il vostro collega più incompetente o la persona che lavora di meno e lo facesse diventare il vostro superiore (che può decidere quando andate in ferie, quando prendete un premio produzione e così via)?

3. Più organi non significano più giustizia, ma un aumento dei costi a carico di tutti e un aumento della burocrazia

In tanti hanno voluto, qualche anno fa, ridurre i parlamentari. Se vi ricordate, siamo passati da 630 deputati e 400 e da 315 senatori e 200. Adesso, per risolvere i problemi della giustizia italiana, questa riforma cosa propone? Di aumentare le “poltrone”.

Si creano, infatti, due CSM separati e un’Alta Corte disciplinare.

Questo cosa produrrebbe?

Più costi senza dubbio! E, badate bene, non credo che il problema sia spendere dei soldi, perché la democrazia ha un costo, ma il problema è per cosa e in che modo li spendo! Se ho già una sezione disciplinare dentro l’attuale CSM non converrebbe migliorare il procedimento disciplinare? Perché creare un organo in più se questo non risolverebbe affatto i problemi della giustizia? Perché ostinarsi a separare le carriere e a creare due CSM quando potrei, con altre regole, agire sulle funzioni dei magistrati ed evitare fenomeni di “politicizzazione” e “correntismo”?

Questa riforma moltiplica le procedure, aumenta la burocrazia e anche i conflitti interni. Dietro la retorica della “riforma inevitabile” del sistema giustizia, si nasconde una spinta demagogica che rischia di creare un paradosso, cioè quello di rendere il sistema più complesso e meno efficiente, senza vantaggi concreti per cittadini o per gli stessi magistrati.

4. I veri problemi della giustizia restano irrisolti e serve ben altro che una modifica costituzionale: servono risorse!

Processi che durano troppo, carenza di personale, molto arretrato, strutture inadeguate e strumenti informatici obsoleti: questi sono i problemi reali della giustizia.

E tutti lo sappiamo: questi sono i problemi reali di quasi tutti i luoghi di lavoro! Aziende, ospedali, ristoranti, università, scuole: ovunque si registrano difficoltà che sono legate all’efficienza di come si lavora, alla mancanza di soldi e risorse di vario tipo.

La riforma della giustizia non affronta questi problemi!

Vi sembra una priorità per la giustizia separare le carriere, creare due CSM e un’Alta Corte disciplinare? I problemi sono altri e non si risolvono con una riforma costituzionale.

5. La Costituzione non è un terreno di scontro politico

Questa riforma nasce da una contesa politica che va avanti da decenni ed è la resa dei conti tra la politica e la magistratura! I casi Craxi e Berlusconi sono l’esasperazione di una evidente insofferenza della politica nei confronti della magistratura.

Il Governo Meloni si è scagliato contro la Corte costituzionale (per l’autonomia differenziata), contro la Corte di cassazione (per il piano Albania), contro la Corte dei Conti (per il ponte sullo Stretto) e persino contro la Corte Penale Internazionale (per il caso Al-Masri). Come è possibile che tutti questi organi, anche a livello internazionale, siano composti – nella retorica che va avanti da decenni – da “toghe rosse” accecate dall’odio per questo Governo? Qualcosa non torna!

Ecco, allora, che si vuole dare un colpo alla Magistratura, per spezzarla al suo interno e cercare di riportarne una parte sotto l’influenza del Governo!

Per concludere, vorrei chiarire un concetto di fondo, che vale per tutte le riforme di natura costituzionale. Io non credo che la Costituzione sia “intoccabile” o “sacra”, ma credo che debba essere modificata quando è necessario e con un obiettivo concreto. Modificare la Costituzione è possibile, ma dipende da come e cosa si cambia. L’obiettivo deve essere un obiettivo che, per essere perseguito, necessita di una modifica costituzionale e di essa soltanto. Se così non è, non devo modificare la Costituzione per perseguire quell’obiettivo, ma devo agire su altri aspetti, innanzitutto sulla legislazione ordinaria.

In questo caso, la riforma nasce solo da diffidenza politica verso la magistratura e promesse elettorali, non da una strategia per migliorare la giustizia. I problemi della giustizia possono (e devono!) essere affrontati altrove, senza che si ricorra a una modifica costituzionale!

Una ragione che le riassume tutte, non serve riscrivere la Costituzione per far funzionare la giustizia. Serve far funzionare la giustizia per rispettare la Costituzione.

Nadia Urbinati

Nadia Urbinati

Alessandra Algostino

Alessandra Algostino