In questi giorni, camminando per Cernobbio, ci si imbatte in sculture di rinoceronti disseminate con effetto straniante nei giardini pubblici e sul lungolago. È una mostra itinerante dell’artista Stefano Bombardieri. Credo sia stata una forma ironica di inconscio collettivo a portarla proprio qui, nei giorni in cui ministri, economisti, imprenditori e decisori politici sfilano con le loro auto nere nelle vie della città per raggiungere il Forum Ambrosetti. Il rimando a Il rinoceronte, l’opera teatrale di Eugéne Ionesco sull’insorgere del fascismo, pare pressoché inevitabile. Nella pièce, la quiete di una cittadina francese viene improvvisamente rotta dall’irruzione di rinoceronti; prima uno, poi due, tre… alla fine sono centinaia. Fanno danni, creano disordine, le persone ne hanno paura, ma poi si abituano, cominciano a fare disquisizioni, a litigare tra loro: sono rinoceronti bianchi? sono indiani? hanno un corno, hanno due corni? Poco per volta, senza accorgersene, loro stessi si trasformano in rinoceronti.

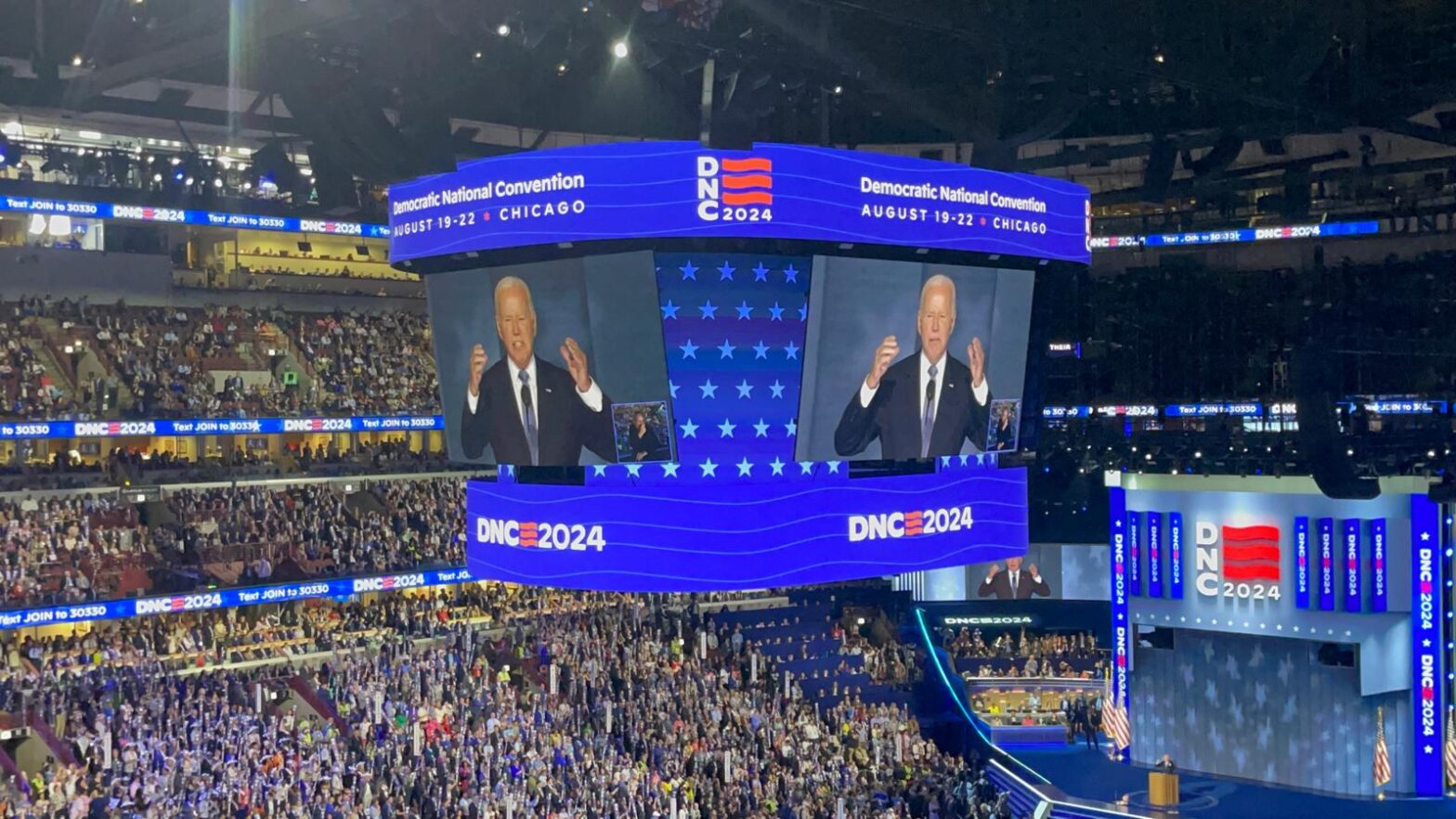

Ionesco metteva in scena l’instaurarsi della dittatura fascista in Europa. E di fascismo dovremmo parlare anche noi, riuniti qui oggi a riflettere di riarmo e democrazia, perché storicamente il fascismo ha bisogno della guerra, e la guerra ha bisogno del fascismo. Nelle democrazie autoritarie – negli autoritarismi che mantengono gli aspetti formali delle democrazie – assistiamo a una progressiva limitazione dei diritti, della libertà di stampa e di espressione, a un’azione di propaganda e disinformazione, a una retorica nazionalista che mira a costruire l’idea di nemico. E al tempo stesso vediamo instaurarsi un controllo sociale pervasivo, che va di pari passo con la determinazione a imporre un sistema di riforme imperniato sulla figura del capo e su una insopprimibile insofferenza verso i limiti che le Costituzioni pongono al contenimento del potere. Dobbiamo senz’altro interrogarci sull’aspetto simbolico, linguistico e comunicativo degli spostamenti di soglia che rendono dicibile, e dunque possibile, la guerra, ma anche sulla crescente militarizzazione degli spazi e delle istituzioni – intesa come teatro, prima ancora che come realtà. Un teatro dove sembra non accadere nulla, che si tiene nei limiti costituzionali, e che tuttavia fa vacillare gli istituti del diritto internazionale, mettendoci di fronte all’evidenza che per anni abbiamo ritenuto possibile fare affidamento, senza averne cura, su costruzioni che avevano bisogno di essere rafforzate e che oggi si mostrano come scheletri infragiliti, in balia delle forze distruttive che da più parti, e in più Stati, sono arrivate al governo. È importante, allora, interrogarci sul modo in cui le guerre riconfigurano le democrazie.In seguito all’ordine del presidente Donald Trump, capannelli di uomini della Guardia nazionale sono ben visibili davanti alle stazioni ferroviarie delle città americane.

In un bel reportage di Marina Catucci pubblicato sul “Manifesto”, leggiamo l’intervista a un veterano dell’Aeronautica militare, attivista di Flare-USA, che insieme ad altri colleghi protesta contro 24 ore su 24 contro la militarizzazione del Paese, in un presidio davanti alla Union Station di Washington DC. “Quando vedo la Guardia nazionale, da veterano provo pena”, dice. “Il loro spiegamento serve a fare spettacolo; ed è irrispettoso nei confronti delle nostre truppe dover invadere il proprio Paese e scontrarsi con i propri cittadini”. Furgoni neri con il logo dorato e il nome di Trump scritto sul retro procedono ad arrestare persone senza documenti. Hanno una propria troupe al seguito, videomaker, luci e telecamere, per trasmettere le immagini in presa diretta, in una spettacolarizzazione continua. La violenza istituzionale si trasforma così in una sorta di reality che ha come obiettivo non più il consenso ma lo share. Le persone però spariscono davvero, senza garanzie legali e costituzionali. Possono passare settimane prima che riappaiono, visto che molte di loro non hanno la possibilità di rivolgersi a un avvocato o a qualcuno che possa rintracciarle nei centri disseminati negli Stati dell’Unione. Il format degli arresti si ripete, mettendo in scena forze paramilitari, uomini a volto coperto. È un’azione di polizia, un’esibizione muscolare di forza, e al tempo stesso un monito. Difficile non riandare con la memoria alle immagini dell’Argentina del golpe militare di cui il 24 marzo 2026 ricorreranno i cinquant’anni, alle Ford falcon verdi senza targa che giravano a sequestrare gli oppositori e gli studenti per le strade, in pieno giorno, agli uomini in borghese che avevano piena potestà sui cittadini. Non sto, naturalmente, facendo una sovrapposizione. In Argentina ci furono trentamila desaparecidos, gettati in mare con i voli della morte, torturati, fatti scomparire.

Ma non posso dimenticare una frase che Hebe De Bonafini, la presidente delle Madres di Plaza de Mayo, mi ha ripetuto spesso: ci si abitua. Ci si abitua alla contrazione progressiva della nostra idea di libertà, alla limitazione di ciò che consideriamo lecito. Per esempio, mi spiegava, prima del golpe non era permesso fare una festa in famiglia con più di cinque persone senza chiedere il permesso al Commissariato di polizia. Inizialmente ci siamo indignate, diceva, poi abbiamo detto: cosa sarà mai? Così, poco per volta, siamo finiti nell’abisso. Nel reportage a cui facevo cenno, si descrivevano le pattuglie di quattro, cinque uomini della Guardia nazionale ferme davanti alla stazione di Washington DC. Ma non è lo stesso scenario che possiamo vedere qui da noi? Cosa ci dicono, le figure in divisa sparse a capannelli sui piazzali delle nostre stazioni, nei mezzanini delle nostre metropolitane, lungo le strade delle nostre città, con le loro macchine lampeggianti? Ci abituano a vedere le forze dell’ordine che pattugliano il territorio, insinuando l’idea che vigilano sulla nostra sicurezza, e che dunque siamo in pericolo. Far diventare tutto questo uno spettacolo consueto fa parte di un processo comunicativo che normalizza la forza repressiva dello Stato e la sua esibizione, erodendo la cultura democratica che ha assegnato a noi cittadini uno sguardo critico e vigile sulle modalità della cessione del monopolio della forza allo Stato.

“Il potere deve essere costantemente sorvegliato” ricordava Norberto Bobbio, “perché tende inevitabilmente ad abusare della forza di cui è depositario”.

Ci stiamo abituando a un progressivo abuso. Ci stiamo abituando all’uso del taser, agli inseguimenti di ladruncoli, di persone che non si fermano a un alt, che poi magari vanno a sbattere contro un muro o contro un albero. Ci stiamo abituando a una sorveglianza pervasiva, fatta di riconoscimento facciale, tracciabilità, algoritmi predittivi, e alla declinazione di sicurezza resa sistema nel decreto convertito in legge dello Stato lo scorso 9 giugno. E anche a una violenza sistemica che investe l’ambiente, la natura, la crudeltà verso il vivente. Per esempio il disegno di legge 1552, sulla caccia, che confligge con la normativa comunitaria, introduce la pratica orribile di catturare uccelli selvatici per farne richiami vivi, condannati a passare la vita in una gabbia per far avvicinare con il loro canto altri uccelli che i cacciatori si divertiranno a uccidere. La stagione della caccia è stata anticipata, concedendo la possibilità di uccidere altre 21 specie di uccelli selvatici in via di estinzione o gravemente in crisi.Tutto questo fa parte di un mondo che introduce la militarizzazione nelle pratiche e nei linguaggi, anche istituzionali. Per esempio, il ministro della Protezione civile Musumeci ha da poco affermato che “il magistrato ha il compito di fare il killer”. Una cosa simile non può cadere nel vuoto, diventare una delle tante enormità che vengono dette e alle quali ci abituiamo. Dobbiamo parlarne dei rinoceronti, creare consapevolezza del danno che vi stanno causando.

Come Libertà e Giustizia abbiamo dato vita a un Osservatorio Autoritarismo che, in collaborazione con la casa editrice Castelvecchi, lavora con le università e con le associazioni della società civile. Ci stiamo attrezzando per essere presenti nelle città, creando punti di scambio perché la ricchezza di analisi che sta attraversando le università non resti chiusa tra specialisti, e il patrimonio di mobilitazioni e invenzioni del mondo associativo non resti chiuso nell’ambito dell’attivismo. Abbiamo bisogno di creare un discorso comune, allargato, e della presenza vera, reale, dei corpi. Di corpi in presenza e, come diceva il grande antropologo Ernesto De Martino, di riti. “Una comunità ha bisogno di ritualizzare l’esperienza umana e le sue tappe”. Noi abbiamo potentissimi riti, Cernobbio è uno di questi. Lo è la Perugia-Assisi. Abbiamo consuetudini, per esempio il Leoncavallo, che da decenni ha innervato la vita milanese, così che la straordinaria portata della manifestazione di oggi ha mostrato quanto la città sia legata a questa esperienza. Così come a Genova la città si è mostrata intimamente legata alle attività dei portuali, quando hanno salutato la partenza della Global Sumud Flotilla.

Papa Francesco diceva servono gesti antiapocalittici. Credo che sia vero, e che siamo in grado di farli.

Cernobbio, 6 settembre 2025

Nadia Urbinati

Nadia Urbinati