Subito dopo il 7 ottobre 2023, giorno dell’irruzione all’alba dei miliziani di Hamas (“Zelo”, acronimo arabo di Movimento della resistenza islamica) e della Jihad islamica nel territorio israeliano confinante con Gaza, culminata nel massacro di 1.200 persone, per lo più civili inermi, fra i quali 31 bambini, nel ferimento di altre 5.400 e nel sequestro di 251 ostaggi, secondo le cifre fornite dalle autorità israeliane – il più grande pogrom mai avvenuto dalla proclamazione dello Stato di Israele, con un numero di vittime ebraiche superiore a tutte quelle contate nei cinque anni della seconda intifada – è iniziata la rappresaglia di Tzahal (acronimo ebraico di Tzava Haganah leYisraél, Forze di difesa di Israele) che ha ermeticamente blindato la minuscola entità palestinese, lunga 41 Km e larga da 6 a 12 Km, 363 chilometri quadrati in tutto, chiudendo ogni valico di accesso e tagliando la fornitura di elettricità, carburante, acqua, cibo e medicinali.

Per tre settimane è sembrato di assistere a un assedio medievale, in cui le torri merlate, i fossati e le mura di cinta non circondavano un castello o una città, ma un enorme ghetto a cielo aperto allietato dalla vista del mare, dove però svettano le sagome minacciose delle navi militari pronte a far fuoco, in cui vivevano 6.000 esseri umani per ogni chilometro quadrato. Due milioni e duecentomila persone, di cui il 44% di età inferiore ai 15 anni e il 65% inferiore ai 25 anni; una moltitudine di bambine, bambini, ragazze e ragazzi la cui sopravvivenza dipende in tutto e per tutto dai sorveglianti in tempo di pace e ancor di più dagli assedianti in tempo di guerra.

Poi, la sera del 27 ottobre, ha preso avvio “l’operazione di terra” e l’esercito israeliano ha invaso la Striscia di Gaza. Non era la prima volta che l’esercito entrava nell’exclave, da quando, nell’agosto 2005, pur mantenendo il blocco terrestre, aereo e marittimo della Striscia, Israele aveva ritirato le proprie forze militari e completato lo smantellamento unilaterale dei ventuno insediamenti che occupavano circa il 20% del territorio, ricollocando, per lo più nelle località a nord sulla costa mediterranea di Israele, gli 8.000 coloni che risiedevano a Gaza. Dopo la presa del potere da parte di Hamas nella Striscia, nel giugno 2007, si erano intensificati i lanci di razzi sui centri urbani del Sud di Israele, che aveva risposto con bombardamenti e assassinii mirati ben presto sfociati in una vera e propria campagna militare all’interno della Striscia, con le operazioni “Inverno caldo” e “Piombo fuso” che, nel marzo e nel dicembre 2008, avevano lasciato sul terreno 1.400 morti e più di 5.400 feriti palestinesi. Nel luglio 2014, una terza e più violenta invasione, chiamataoperazione “Margini di Protezione”, si era protratta per quasidue mesi causando 2.300 morti e 11.000 feriti. Nonostante questi precedenti, nessuno avrebbe potuto immaginare quali sarebbero state le conseguenze per gli abitanti di Gaza del cosiddetto “Diluvio di Al-Aqsa”, con un esplicito richiamo a quello divino con cui Allah aveva annegato tutti i miscredenti (Sūra 11 “Hûd”) che rifiutavano il messaggio del suo Profeta, e alla moschea al-Aqsa, “la moschea lontana” di Gerusalemme da cui Muhammad, accompagnato dall’arcangelo Jibril (Gabriele), sarebbe asceso attraversando i sette cieli ad Allah (Sūra 17 “al-Isrâ”), lanciato questa volta da Hamas sul territorio israeliano il 7 ottobre.

Il giorno stesso dell’attacco, con i miliziani palestinesi ancora all’interno del proprio territorio, l’aviazione israeliana aveva dato il via a massicci bombardamenti sulla Striscia, su cui sono state sganciate sino a oggi decine di migliaia di tonnellate di esplosivo, con armi fornite principalmente dagli Stati Uniti (66%), che comprendono aerei da combattimento, missili, bombe guidate e veicoli blindati, e dalla Germania (33%) da cui provengono armamenti per le forze navali e motori per i blindati. Il restante 1% è fornito dall’Italia, essenzialmente elicotteri leggeri, cannoni navali e componentistica. La metà degli ordigni piovuti dal cielo sono considerati “stupidi”, ossia non “di precisione”, come quelli “intelligenti” che utilizzano largamente l’intelligenza artificiale per individuare e guidare le bombe sugli obiettivi selezionati, programmando anche il numero delle vittime collaterali considerate “accettabili” per l’eliminazione dei bersagli, a seconda della loro importanza. I diversi algoritmi e programmi utilizzati per l’individuazione, la classificazione e la localizzazione dei target – chiamati eufemisticamente “Lavender” (Lavanda), “Where is daddy?” (Dov’è papà?), “Gospel”, “Habsora” (Vangelo), o “The Alchimist” (l’Alchimista) – che elaborano istantaneamente migliaia di dati provenienti da immagini satellitari, intercettazioni, filmati da droni, segnali da cellulari, sensori, ecc, pur non precludendo la componente umana nel processo decisionale, limitano moltissimo la soggettività e il giudizio degli operatori nelle scelte (di solito l’autorizzazione viene data in pochi secondi), e hanno avuto come primo effetto la moltiplicazione esponenziale degli obiettivi, passati dai 50 annuali degli anni precedenti ai 100 al giorno attuali, e, conseguentemente, delle vittime innocenti fra i civili. L’uso reiterato di bombe in grado di demolire interi isolati su strutture civili, e di missili lanciati da droni in aree densamente abitate per l’eliminazione di singoli obiettivi o per fare “terra bruciata” di una specifica area, ha causato sinora almeno 60.249 morti, di cui fra il 60 e il 70% donne, bambini, adolescenti e anziani, ha provocato 43.000 orfani e 147.089 feriti, di cui il 20% con ferite invalidanti, come ustioni estese di terzo grado, amputazioni, traumi cerebrali, lesioni al midollo spinale, secondo le cifre fornite dal Ministero della Salute di Gaza, ritenute realistiche dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (OCHA), che raccoglie i dati sulle morti registrate tra palestinesi e israeliani (tra questi ultimi, circa 450 i soldati caduti dall’inizio delle operazioni, 57 suicidi e oltre 5.000 feriti, secondo le autorità e i media israeliani). Dal momento che Il Ministero della Salute non distingue fra civili e combattenti, e che Israele sostiene di aver ucciso almeno 20.000 miliziani, assumendo come verosimile il dato, se ne deduce che due terzi delle vittime ufficiali è costituita da civili.

Col procedere della distruzione di tutte le infrastrutture civili, stradali, energetiche, idriche, fognarie, igienico-sanitarie (secondo l’Unicefè stato distrutto l’84% di tutte le strutture sanitarie e il 75% di quelle idriche), anche la raccolta dei dati sulle vittime è diventata sempre più difficile e probabilmente è ampiamente sottostimata, perché le persone morte, portate o decedute nei pochi ospedali rimasti aperti, o quelle di cui si ha notizia indiretta, sono solo una parte di coloro che perdono quotidianamente la vita e rimangono sepolti sotto le macerie, accatastati in fosse comuni o decomposti lungo le strade. Ai morti censiti si sommano quindi migliaia di dispersi di cui non si ha più nessuna traccia. Secondo uno studio dei ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine effettuato sulle vittime nella Striscia di Gaza fra il 7 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024, pubblicato dalla prestigiosa rivista medica «Lancet»,se ai morti registrati si sovrappongono i dati provenienti da più fonti dirette, inclusi i necrologi apparsi sui social media e le stime sugli scomparsi risultanti da sondaggi on line, e si comparano con la mortalità media degli anni precedenti allo scoppio del conflitto, il numero delle vittime è sottostimato di circa il 40%. Alle stesse conclusioni, ma datate sei mesi più tardi, alla fine dell’anno scorso, è arrivato un altro studio, non sottoposto a peer review ma pubblicato in ampia sintesi da «Nature», realizzato dal team di ricercatori specializzati sulla mortalità dei conflitti dell’Holloway College dell’Università di Londra. In aggiunta all’analisi comparata fra le dimensioni e le cause di morte dei decessi registrati negli anni precedenti e quelle avvenute nei primi 15 mesi di guerra, questo lavoro è basato su duemila interviste realizzate sul campo dai ricercatori del Palestinian Center for Policy and survey Research di Ramallahsu un campione rappresentativo di nuclei familiari di tutte le località della Striscia, a cui è stato chiesto di specificare cosa fosse accaduto ai membri del gruppo di appartenenza fra il 7 ottobre 2023 e il 5 gennaio 2025.

Ad oggi, i morti ammonterebbero quindi ad oltre 100.000 persone, il 4,5% della popolazione, con un rapporto di quattro civili uccisi per ogni miliziano morto.

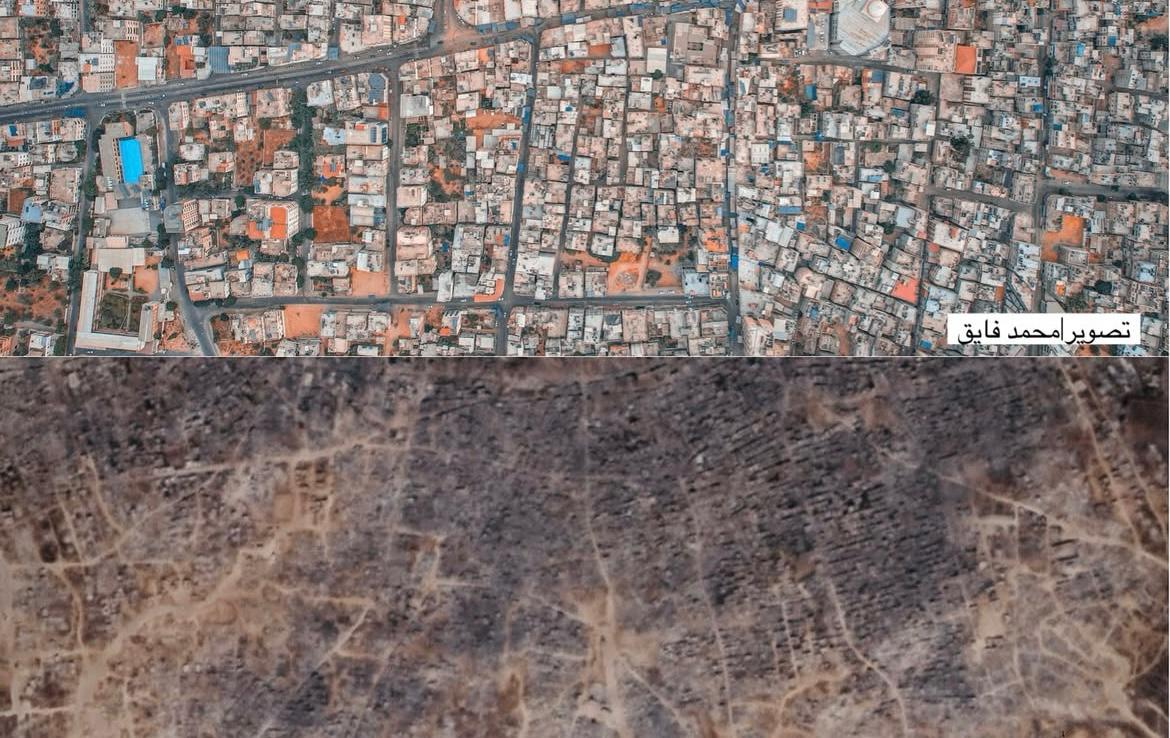

Ventidue mesi di bombardamenti, interrotti da un primo cessate il fuoco temporaneo di una settimana fra il 24 novembre e il 1 dicembre 2023 e dalla tregua di 60 giorni fra il 18 gennaio e il 17 marzo 2025, negoziati in cambio della liberazione di gran parte degli ostaggi israeliani, dal contemporaneo rilascio di prigionieri palestinesi e della ripresa della fornitura di aiuti umanitari, hanno trasformato Gaza nella landa semi-desertificata e pressoché inabitabile che ci rivelano le immagini satellitari. Secondo l’ONU, nell’exclave si sono accumulati 51 milioni di tonnellate di macerie sparse ovunque, sotto cui sono sepolte più di 7.000 tonnellate di ordigni inesplosi, amianto e migliaia di resti umani. È stato calcolato che la rimozione di questo mare di detriti richiederebbe fino a 14i anni, con un costo stimato di un miliardo e mezzo di dollari, mentre per la ricostruzione dell’intero territorio, a partire dalle infrastrutture completamente devastate, sarebbero necessari tempi ancora più lunghi, con un costo di almeno 53 miliardi di dollari. Anche la già agonizzante economia di Gaza è stata definitivamente affossata: l’agricoltura, che prima del 7 ottobre rappresentava il 10% dell’economia della Striscia e occupava 560.000 persone, è praticamente scomparsa. Nell’ultima valutazione geospaziale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e del Centro satellitare delle Nazioni Unite (UNOSAT), i terreni agricoli ancora disponibili per la coltivazione nell’aprile 2025 erano appena il 4,6%. I campi sono stati trasformati in strade e parcheggi per i carri armati israeliani o sono stati evacuati; analoga distruzione è toccata alla pastorizia, alla pesca, alla piccola produzione locale e alle rimesse di tutti coloro che lavoravano in Israele. Insieme alla possibilità di lavorare e sostentarsi, i gazawi si sono visti drammaticamente ridurre gli aiuti umanitari, che già prima dell’invasione costituivano, secondo le stime delle Nazioni Unite, una delle fonti principali di sostentamento per l’80% della popolazione, in parte a causa del blocco israeliano, che aveva creato una crisi di approvvigionamenti permanente, in parte per la disoccupazione elevatissima e l’esplosione demografica che avevano caratterizzato la rovinosa gestione della Striscia da parte di Hamas. Sin dall’inizio dell’invasione di terra, gli aiuti hanno iniziato ad arrivare a intermittenza, per cessare del tutto nel corso delle grandi operazioni militari. I 600 camion che prima dello scoppio del conflitto rifornivano quotidianamente l’exclave si sono ridotti a meno di un quarto: una quantità del tutto insufficiente a coprire le necessità basilari, proprio mentre le esigenze delle persone aumentavano drasticamente a causa del conflitto. I camion sono stati costretti a incolonnarsi in lunghe file nella zona desertica del valico di Kerem Shalom, unica via di accesso consentita, per rimanere fermi in attese che potevano durare anche mesi, con il risultato che quando riuscivano finalmente a entrare a Gaza, venivano sempre più spesso assaltati da folle affamate lungo il tragitto. Né miglior fortuna è toccata ai pacchi di viveri che per un breve periodo sono stati paracadutati dal cielo nelle aree settentrionali, a volte provocando involontariamente la morte dei destinatari, travolti nella calca e nella lotta per assicurarseli, o affogati nel tentativo di recuperarli in mare. Siccome manca tutto, il pochissimo che c’è, quando c’è, sul mercato nero, ha prezzi proibitivi. Trovare del denaro contante è d’altra parte ormai quasi impossibile, perché i risparmi conservati dalle famiglie si sono esauriti da molto tempo e quei pochi fortunati che avevano ancora un lavoro presso le agenzie internazionali o come corrispondenti locali per giornali e televisioni internazionali lo hanno utilizzato per cercare di fuggire in ogni modo da un luogo che si è trasformato in una trappola mortale. Gli sventurati abitanti della Striscia, che di ordine di evacuazione in ordine di evacuazione sono ormai costretti a cercare di sopravvivere in meno del 15% del loro territorio, in condizioni primordiali, privati di tutto, addossati l’uno sull’altro – 45.000 esseri umani per chilometro quadrato – da molto tempo vivono in uno stato di indigenza permanente, riuscendo a malapena, nel migliore dei casi, a nutrirsi a giorni alterni. Secondo il Programma alimentare mondiale, «uno su tre non mangia da giorni” e “90.000 donne e bambini hanno urgente bisogno di cure». I lattanti muoiono perché le madri perdono improvvisamente il latte e non ci sono fonti alternative di nutrimento; i bambini vivono una costante insicurezza alimentare e almeno il 9% soffre di malnutrizione grave; quattro famiglie su cinque sono senza accesso a fonti idriche e sono costrette a bere acqua contaminata. Già nel novembre 2024 erano stati lanciati allarmi per un’imminente carestia nella zona nord di Gaza, evitata grazie alla tregua di due mesi all’inizio dell’anno seguente. Ma a partire dal 18 marzo 2025, dopo la rottura unilaterale della tregua da parte israeliana, la situazione è precipitata e gli approvvigionamenti sono completamente cessati sino alla fine di maggio. Secondo una tradizione millenaria messa al bando dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale ed espressamente inclusa fra i crimini di guerra, e tuttavia mai realmente cessata, la fame, la sete e le malattie vengono usate come arma di guerra, in sprezzo al diritto internazionale e alle leggi vigenti sui conflitti armati. I ripetuti allarmi sono stati per lo più ignorati, forse perché si tratta di un conflitto che vede direttamente coinvolta una presunta democrazia “occidentale”, a differenza, ad esempio, dei conflitti che affliggono da anni il Sudan e il Sud Sudan, completamente oscurati o ignorati per le loro intrinseche caratteristiche “periferiche”, giacché interessano solo il Sud del mondo o, per usare un eufemismo ancora in voga, i Paesi in via di sviluppo.

In un’epoca di esasperata comunicazione globale, la fame e le epidemie presentano un vantaggio non indifferente: uccidono silenziosamente, si traducono in decessi che sfuggono alle statistiche delle cause di morte immediatamente attribuibili ai conquistatori. Uno studio comparativo pubblicato da «Lancet» effettuato dopo i primi nove mesi dell’invasione, dal titolo Counting the dead in Gaza: difficult but essential, relativo ai dati ufficiali del 19 giugno 2024, concludeva che se anche il conflitto fosse terminato, «nei prossimi mesi e anni continuerebbero a verificarsi molte morti indirette per cause quali malattie riproduttive, trasmissibili e non trasmissibili […]. Nei conflitti recenti, tali morti indirette vanno da tre a quindici volte il numero delle morti dirette». Ma quando finalmente, dopo due mesi di blocco totale, a Gaza hanno ricominciato ad affluire quantità ridotte di aiuti, sia per la pressione dell’opinione pubblica internazionale, sia per evitare lo scoppio di una carestia inoccultabile, la loro distribuzione è stata sottratta alle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie che collaboravano con esse in circa 400 siti sparsi sul territorio, per essere concentrata in quattro centri militarizzati, uno a sud di Gaza City e gli altri tre fra le macerie di Rafah, gestiti da un’organizzazione privata statunitense con sede nel Delaware, creata appositamente nel febbraio 2025: la Gaza Humanitarian Foundation(GHF), che da due mesi, operasotto la protezione dei soldati israeliani e di contractor privati. Sebbene la motivazione ufficiale fosse che questo sistema avrebbe garantito che gli aiuti non finissero nelle mani di Hamas o di trafficanti senza scrupoli, ben presto è stato chiaro che si trattava di un ulteriore espediente per accelerare il trasferimento forzato della popolazione: i centri di distribuzione “rapida”, che dal 26 maggio avrebbero consegnato pacchi di viveri per 91 milioni di pasti – ossia un quarto del fabbisogno necessario a sfamare la popolazione – ma nessun medicinale né carburante per cucinare il cibo, sono l’unico modo rimasto per procurarsi del nutrimento. I centri, che restano aperti soltanto una o due ore la mattina e mai contemporaneamente, sono collocati nei pressi di basi militari, protetti da sbarramenti e in prossimità di zone di esclusione, costringendo le persone a percorrere prima dell’alba diversi chilometri a piedi in lunghe file nel tentativo di arrivare in tempo all’apertura dei cancelli per accaparrarsi del cibo da portare nelle tende alle famiglie affamate in attesa. La distribuzione dei pacchi viveri si è quindi immediatamente trasformata in una trappola mortale di rara efferatezza perché, sin dai primi giorni di attività, anziché garantire un’equa e ordinata ripartizione, i militari hanno “mantenuto l’ordine” sparando ripetutamente sui civili affamati, causando 1.320 vittime e 8.818 feriti, che si sono aggiunti al tragico elenco delle “stragi del pane”.

Il problema è che, secondo le organizzazioni internazionali ancora presenti sul terreno, con le scorte ormai completamente esaurite hanno cominciato a diffondersi in maniera non più occultabile, nonostante le smentite, i primi segni di una carestia di massa che potrebbe montare velocemente facendo strage di gestanti, neonati, bambini sotto i cinque anni, malati e anziani. Un disastro umanitario che rischia di diventare ben presto irrefrenabile, a meno che non vengano riaperti immediatamente tutti i valichi e fatti affluire gli aiuti salvavita bloccati dall’esercito israeliano e lasciati marcire sugli automezzi per poi essere distrutti e interrati. Una situazione del tutto annunciata, giacché già ad aprile – secondo un rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC),lo strumento sostenuto dall’ONU e dall’OMS riconosciuto internazionalmente per la classificazione delle crisi alimentari – 925.000 persone erano classificate in fase 4/emergenza, mentre 244.000 persone, cioè il 12% della popolazione, era già in Fase 5/catastrofe; una percentuale destinata a salire al 22% fra maggio e settembre: 470.000 persone che rischiano di morire di inedia. Il 29 luglio, l’IPC ha nuovamente avvertito che a Gaza è in atto «lo scenario peggiore di carestia», con migliaia di bambini malnutriti, e morti per fame in aumento tra i più giovani.

Una morte atavica particolarmente crudele e lenta, uno dei quattro cavalieri dell’Apocalisse che precedono la fine dei tempi. Così mentre qui, nonostante tutto, c’è ancora chi si interroga sull’essenza di ciò a cui la comunità internazionale assiste inerte, e quindi complice, e si divide ancora sulle parole con cui descriverlo e giudicarlo, oggi Gaza, insieme al Sudan, è diventata il luogo con una situazione di grave insicurezza alimentare e malnutrizione acuta a livello critico a maggior rischio di carestia imminente al mondo.