Gaza o l’intollerabile. Da diversi mesi, e ogni giorno sempre di più, si può dire. La situazione è due, tre, mille volte intollerabile. Innanzitutto sul piano umano, com’è ovvio, per quello che subisce la popolazione civile, schiacciata sotto le bombe di un esercito che, all’americana, crede di poter “sradicare” (ossia strappare una radice dalle profondità del suolo) distruggendo indistintamente tutto ciò che si trova in superficie (le case, gli ospedali, le donne e i bambini, i giornalisti, gli ambulanzieri, i cooperanti…).

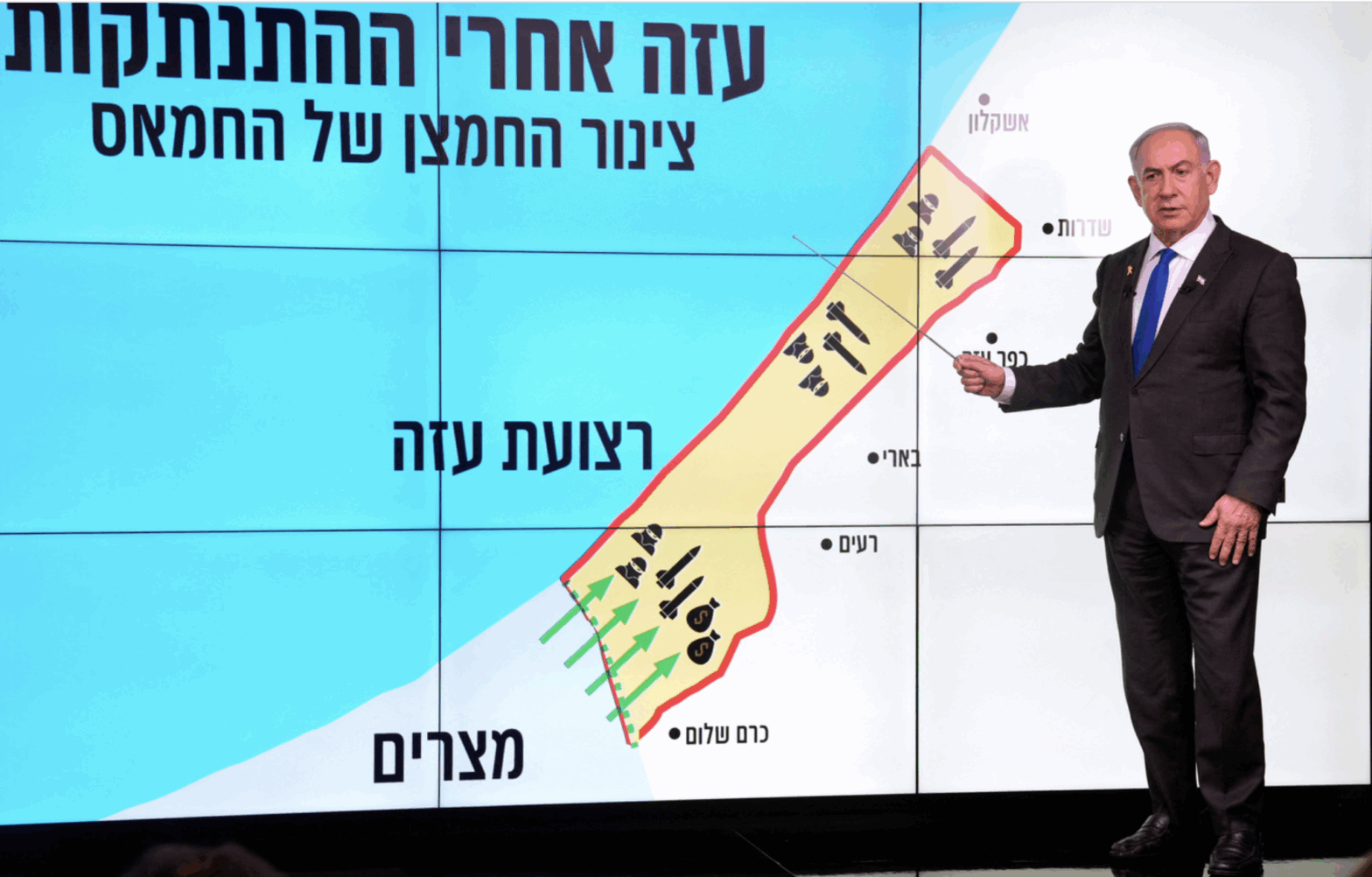

La situazione è, poi, politicamente intollerabile, in quanto le voci innumerevoli che si levano contro di essa si rivelano disperatamente impotenti, dal momento che le bombe americane continuano a essere fornite e utilizzate sul terreno. Benjamin Netanyahu non ascolta più – e ormai da troppo tempo – il mondo intorno a lui: una sordità tattica, profondamente cinica, ma nel fondo anche suicidaria, apocalittica, poiché riduce al nulla ogni possibilità di risoluzione politica del conflitto.

Tutto ciò è ben noto, anche se va ripetuto. C’è però anche un terzo aspetto di questa situazione intollerabile. Un aspetto psichico, si potrebbe dire, che coinvolge in particolare gli ebrei della diaspora. Quelli che non hanno mai sognato nessun impero, ma soltanto una vita da cittadini del paese, qualunque esso sia, in cui hanno scelto di vivere. Quelli che non situano la loro esistenza ebraica nel solco di uno Stato. Trasportano sulla loro schiena, è vero, quell’enorme peso chiamato Storia, riunito in masse o in mucchi più o meno ben ordinati nei meandri psichici della loro memoria.

Henry Meige, allievo di Jean-Martin Charcot alla Salpêtrière, ha pubblicato, nel 1893, una tesi di dottorato in medicina consacrata a ciò che chiamava la «sindrome dell’ebreo errante»: si trattava, in molti casi, di migranti ridotti al vagabondaggio dopo essere sfuggiti ai pogrom dell’Europa dell’Est, e impazziti per le tante prove attraversate. Nelle strade di Parigi, li si riconosceva perché portavano sulle loro spalle enormi fagotti riempiti di oggetti senza valore, variegati, inutili ma sentimentali.

Quattro decenni più tardi, dopo l’ascesa di Hitler al potere, coloro che sopravvissero alla persecuzione nazista divennero a loro volta dei migranti, e in molti sopportarono condizioni di vita miserabili, oltre che privazioni di diritti: tra di loro, molti grandi intellettuali come Hannah Arendt, che di questa situazione fece un’analisi rigorosa in un testo diventato famoso, intitolato Noi rifugiati (1943).

Quanto a noi, oggi, di sicuro non siamo più degli ebrei rifugiati, ma dei cittadini liberi – più o meno liberi – che vivono in un paese le cui leggi dovrebbero proteggerci dalla secolare sindrome antisemita. Non siamo direttamente in guerra né viviamo quotidianamente nella paura, non siamo né prigionieri, né affamati, né ostaggi di nessuno. A Gaza rimangono gli ostaggi tenuti da Hamas; ignoriamo quanti di loro siano sopravvissuti o sopravviveranno. E c’è un’intera popolazione che è ostaggio di vendette senza fine. Rispetto a tutto ciò, noi, qui, non siamo ostaggi di nessuno.

Ma l’intollerabile che regna a Gaza ci ha gettati in qualcosa di simile a una paralisi di sgomento, una vergogna abissale, segno della nostra costrizione in una morsa morale. Né perseguitati, né rifugiati, né prigionieri, siamo tuttavia gli ostaggi psichici della situazione creata dalla storia recente – ma innescata da moltissimo tempo, in realtà – di questa regione mediorientale. Di fronte a questa situazione che non si riduce all’oggi, alcune grandi intelligenze, come Pierre Vidal-Naquet o Jérôme Lindon, hanno contribuito in passato ad allentare la nostra morsa morale.

Oggi, sfortunatamente, bisogna ricominciare tutto. Bisogna ribadire che il peso della storia sulle nostre spalle è una questione, e sapere cosa farne un’altra. Zakhor, “ricorda”, in ebraico. Ricorda e capirai meglio la tua esistenza presente così come il giusto modo di considerare il tuo futuro.

Ma ricordarsi come, di cosa e in vista di che cosa? Quale desiderio potrà sorgere da questa memoria, a seconda dell’uso che se ne fa? Lutto interminabile o utopia emancipatrice? Paranoia ossidionale (l’altro visto dalla sola angolatura di un timore carico d’odio) o possibilità di un rapporto etico da reimmaginare, da ricominciare?

Insomma, eccoci riportati nostro malgrado alla situazione che Arendt, al principio del suo libro Tra passato e futuro, riassumeva attraverso un aforisma preso in prestito da René Char: «La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento». Di questo disorientamento, tuttavia, nessuno dovrebbe approfittare per fare di noi degli ostaggi psichici.

Con Gaza sotto lo sguardo, di cosa mai vogliamo ricordarci per comprenderne, se possibile, l’infernale logica storica? Ci rammentiamo spontaneamente Aleppo bombardata dalle forze di Bachar Al-Assad e dall’aviazione di Putin; rivediamo Mariupol’ e le sue rovine a perdita d’occhio. E siamo presi da vertigine, da nausea, rivedendo all’improvviso il ghetto di Varsavia sistematicamente distrutto dai nazisti, incendiato casa dopo casa con tutto ciò che restava della sua popolazione, tra aprile e maggio del 1943.

È un accostamento tanto evidente quanto difficile da assumere sul piano della storia e dell’etica ebraica. Se ha una qualche legittimità, porta con sé un corollario molto semplice: la situazione a Gaza – un’enclave, viene detto, ovvero un ghetto affamato, bombardato, prossimo alla liquidazione – costituisce, di fatto, l’insulto supremo che l’attuale governo dello Stato ebraico infligge a quello che dovrebbe restare il suo fondamento antropologico, morale e religioso. Intendo il suo comandamento biblico più ancestrale: Zakhor – la memoria ebraica stessa.

Ciò di cui bisogna innanzitutto ricordarsi, è che la violenza attuale dell’esercito israeliano nei confronti delle popolazioni civili palestinesi possiede una sua tradizione politica, la quale risale al movimento di cui il Partito laburista – fondatore dello Stato d’Israele – non avrà saputo impedire, nel tempo, l’influenza deleteria.

Netanyahu, dopotutto, non è che il discepolo zelante di Menahem Begin, già definito come “fascista” da David Ben Gurion, o da Hannah Arendt all’epoca del massacro di Dei Yassin, nel 1948, poi da Primo Levi all’epoca dei massacri di Sabra e Chatila, nel 1982. Begin, il quale, com’è noto, non era altro che un discepolo di Vladimir Žabotinskij, autore, nel 1923, del Muro di ferro, fondatore del Partito revisionista sionista, di una Legione ebraica e poi del Betar, che all’epoca di Mussolini si addestrava in un campo fascista a Civitavecchia.

Immagino facilmente che molti ufficiali di Tsahal si ricordino, sin dalla loro infanzia, quanto avevano potuto sopportare, sotto il nazismo, i loro nonni. La dichiarazione di uno di loro, il 25 gennaio del 2002, nelle colonne del giornale «Haaretz», risulta perciò ancora più costernante e sintomatica dell’inversione memoriale per cui si passa dalla compassione per i civili massacrati del ghetto a una preoccupazione pratica riguardo alla tecnica militare adoperata dagli stessi massacratori:

È giusto e anche essenziale trarre insegnamento da tutte le fonti possibili. Se la missione è impossessarsi di un campo di rifugiati densamente popolato o prendere la casba di Nablus, e se l’obbligo del comandante è tentare di eseguire la missione senza vittime, né da un lato né dall’altro, bisogna innanzitutto analizzare e interiorizzare le lezioni di battaglie passate – e persino, per quanto possa sembrare scioccante, la maniera con cui l’esercito tedesco ha combattuto nel ghetto di Varsavia.

Questa inversione memoriale ci stringe il cuore, ci fa vergognare, ci rivolta. È qualcosa che, però, non definisce né la creazione dello Stato d’Israele, né la tradizione democratica delle sue istituzioni fondamentali, né l’appello alla giustizia – come testimoniato dall’intensità delle manifestazioni di piazza a Tel Aviv e da altre prese di posizione – di una parte della sua popolazione. È qualcosa che, di conseguenza, non legittima in nessun modo l’aberrante inversione agitata da coloro che vorrebbero fare dei palestinesi i “nuovi ebrei” e degli ebrei i “nuovi nazisti”.

Ma è questo genere d’inversioni a imporsi quando ci si abbandona a una politica paranoica e a una semplice pulsione di vendetta, ossia a una rivalità mimetica. Allora l’odio dell’altro prende il sopravvento su ogni cosa (mi immagino Emmanuel Levinas rivoltarsi, come si suol dire, nella tomba) e si giunge a utilizzare le stesse armi politiche del proprio nemico. Combattere un’organizzazione islamo-fascista non dovrebbe produrre questa sorta di fascismo speculare animato da uno spirito di conquista coloniale e di dominazione assoluta, cose che la popolazione civile di Gaza, privata di una reale rappresentanza politica, subisce da troppo tempo.

Pare che gli strateghi di Tsahal siano molto intelligenti. Di sicuro devono sapere come lottare contro un’organizzazione terroristica senza affamare e massacrare un tale numero di civili sotto le bombe, a meno che non servano da semplici strumenti di un’eradicazione per la quale, da quanto ne so, non sono stati formati nelle loro scuole militari. Ma oggi è questo il progetto di un politico opportunista e di certi teocrati, quei fondamentalisti religiosi assorbiti dal loro terrificante attivismo messianico, dal loro fantasma del “Terzo Tempio” o dalla loro prospettiva coloniale sul “Grande Israele”.

Agendo così, in ogni caso, i soldati dell’esercito israeliano non fanno altro che insultare la memoria della loro stessa genealogia, della loro stessa tradizione etica e religiosa, vecchia di ventisette secoli. Se resta una speranza, si trova oggi nei manifestanti che, a Tel Aviv, brandiscono le immagini dei bambini di Gaza, o nelle centinaia di militari che rifiutano di combattere perché hanno capito l’aberrazione umana e politica costituita dall’assassinio dei loro – dei nostri – cugini nel nome di Abramo, il padre d’Ismaele.

(Questa traduzione dal francese è ad opera di Snaporaz)