Daniela Padoan: «“Non amo il lavoro”, scrive Joseph Conrad in Cuore di tenebra, “nessuno lo ama; ma mi piace quel che avviene di trovare nel lavoro, l’occasione di scoprire se stessi. La nostra realtà vera”. Per Marlow, il personaggio conradiano che mette a nudo la falsa coscienza della civiltà europea, il lavoro è la misura morale che pone l’individuo di fronte a se stesso. Malgrado la frantumazione e la smaterializzazione del lavoro, il Primo maggio continua ad essere l’occasione per scoprire il nostro essere comunità, illuminando quella “realtà vera”, fatta di corpi, necessità, speranza, che dovrebbe essere la politica. Non è che una suggestione, ma Cuore di tenebra fu pubblicato nel 1899, dieci anni dopo il grande evento mondiale che fu l’istituzione della Festa dei lavoratori».

Claudio De Fiores: «La festa che da allora avrebbe celebrato la dignità del lavoro fu proclamata a Parigi dalla Seconda Internazionale, nel luglio 1889, un secolo dopo la Rivoluzione francese. L’obiettivo immediato era la riduzione per legge della giornata lavorativa a otto ore, ma quella intrapresa dal movimento operaio fu una battaglia per la libertà: per garantire a tutti i lavoratori il diritto di riunirsi, di associarsi, di manifestare liberamente le proprie idee. La data fu scelta perché il primo maggio di tre anni prima, a Chicago, le forze di polizia avevano represso sanguinosamente una grande manifestazione operaia per le otto ore. La Costituzione italiana è anche figlia di questa storia, da cui ha tratto la sua identità e la sua dimensione valoriale, al punto che il suo primo articolo è una sintesi straordinaria tra questione sociale (il fondamento del lavoro) e questione democratica (la sovranità popolare). Quella realizzata dal Costituente in occasione della redazione dell’articolo 1, dal quale si irradiano tutte le altre disposizioni in materia di lavoro (articoli 3, 4 e l’intero titolo III), fu una vera e propria rivoluzione. Rovesciando uno dei dogmi degli ordinamenti liberali che voleva il lavoro come merce, il Costituente ha posto il principio lavorista a fondamento della cittadinanza e della Repubblica».

DP: «L’articolo 1 che recita “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” è strettamente connesso agli scioperi antifascisti del ’43, al fermo delle macchine a Mirafiori».

CDF: «Si può dire che ad avviare la fase costituente furono proprio gli scioperi di Torino. La classe operaia aveva conquistato il suo posto in Costituzione già prima del 2 giugno 1946, tanto che il fondamento lavorista è un principio costituente, più che un principio costituzionale, nel senso che l’Assemblea non avrebbe potuto prescinderne, proprio come fu per l’antifascismo e per il ripudio della guerra».

DP: «Eppure il diritto di sciopero è irriso. Abbiamo visto l’uso sistematico della precettazione persino in occasione della proclamazione di uno sciopero generale: fatto senza precedenti nella storia repubblicana».

CDF: «Nel nostro paese il diritto di sciopero è sempre stato apertamente osteggiato. Basti pensare al quadro politico dei primi anni del dopoguerra: le violenze contro gli scioperanti, i “reparti confino” nelle fabbriche, la repressione penale del diritto di sciopero. Solo con le mobilitazioni operaie della fine degli anni Sessanta, l’autunno caldo, l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, nel 1970, si vide un mutamento. È in quegli anni che la Costituzione varca finalmente i cancelli delle fabbriche. Di qui la reazione capitalistica negli anni a venire, la progressiva erosione delle conquiste del lavoro, la compressione del diritto di sciopero, fino a un uso smodato della precettazione».

DP: «Il concetto di conflitto è stato recentemente reintrodotto nel discorso pubblico dal segretario generale della CGIL Maurizio Landini suscitando grande scandalo, quasi si trattasse di una parola tabù, da usare con cautele e distinguo; ma il conflitto è condizione della democrazia e parlare di conflitto – di capacità e possibilità di confliggere, di spazi di legittimità del conflitto – significa parlare di figure terze e istituzioni deputate alla mediazione».

CDF: «Lo scandalo è immaginare che una società possa vivere senza conflitto. Senza conflitto non c’è democrazia. Una società senza conflitto era quella fascista, e il sistema corporativo del lavoro ne era il sigillo. La stessa Costituzione è conflitto, perché dal conflitto è nata e dal conflitto dipende la sua esistenza e la sua attuazione».

DP: «Papa Francesco ha detto che la cultura dello scarto “si manifesta in molti modi, come nell’ossessione di ridurre i costi del lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i confini della povertà”. L’affermazione costituzionale che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro suona sempre più lontana».

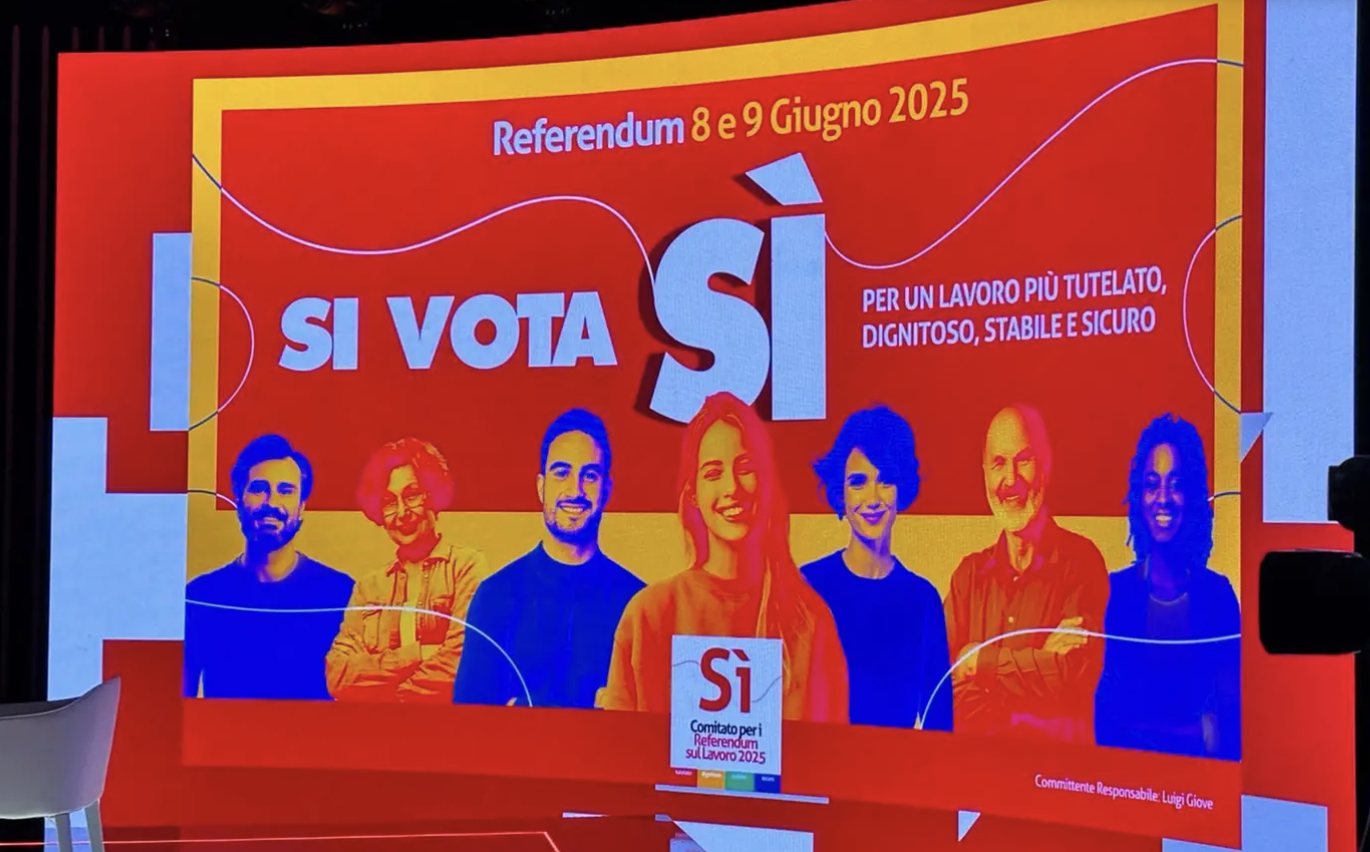

CDF: «Suona lontana perché il dominio del capitale è riuscito a imporre la sua forza nel mondo. E lo ha fatto brutalmente, con la delocalizzazione delle produzioni in paesi dove il mancato riconoscimento delle libertà sindacali consente di accumulare profitti e contenere i costi. Ma anche con un progressivo indebolimento nelle nostre società delle tutele normative e sociali conquistate nel Novecento: limitando i diritti del lavoro, estendendo il precariato, comprimendo le garanzie sociali, smantellando il sistema dei controlli e delle misure di sicurezza. Le responsabilità delle principali forze politiche sono enormi, perché hanno preferito distogliere lo sguardo dalla Costituzione per assecondare i dogmi del neoliberismo. L’iniziativa referendaria che ci chiamerà al voto l’8 e 9 giugno assume valenza strategica proprio perché, per la prima volta, mette in discussione le normative neoliberiste che hanno profondamente ferito la dignità sociale del lavoro sancita in Costituzione».

DP: «Un referendum silenziato dai media nonostante la china autoritaria visibile in Italia investa in pieno le politiche del lavoro e le libertà sindacali».

CDF: «L’attacco alle condizioni materiali di vita di larghe fasce della società e il progressivo smantellamento dello Stato sociale espone il sistema a rischi e lo induce a difendersi, anche sperimentando odiosi dispositivi di repressione: limitazione delle proteste, compressione della libertà di riunione, restrizione del dissenso. Il decreto “Sicurezza” è figlio di questa cultura e prende di mira tutti i soggetti del conflitto, dai migranti ai lavoratori in lotta. Ma i diritti, il lavoro e i diritti del lavoro costituiscono il tratto identitario della Repubblica, che nessuna maggioranza politica può mettere in discussione, essendo questa tenuta a esercitare il proprio potere “nelle forme e nei limiti della Costituzione”».

Osservatorio Autoritarismo

Il luogo dove agire insieme per comprendere e fermare il processo di svuotamento della democrazia costituzionale e il progressivo attacco alla libertà di espressione e manifestazione.

Sostieni il progettoL’Osservatorio Autoritarismo nasce per iniziativa dell’associazione di cultura politica Libertà e Giustizia e della casa editrice Castelvecchi con l’impegno, condiviso da numerosi docenti e studiosi italiani e stranieri – tra cui Judith Butler, Nancy Fraser, James Galbraith, Adam Przeworski – di progettare incontri e seminari sull’autoritarismo nelle principali università italiane.

Per informazioni e adesioni stai sul nostro sito e vai alla sezione dell’Osservatorio Autoritarismo

Per sostenere l’Osservatorio Autoritarismo clicca qui