Nel 1985, il criminologo critico di origine sudafricana Stanley Cohen, pubblicava Visions of Social Control (TransactIon: Trenton, NJ, 1985), un lavoro destinato a fare da spartiacque all’interno della disciplina. Infatti, se prima della sua uscita si dava per scontata la bontà delle misure di diversion, ovvero di tutti quei provvedimenti alternativi alla detenzione, da quel momento in poi, una punta di scetticismo, quantomeno, cominciò a diffondersi tra gli addetti ai lavori. Analizzando le misure alternative alla detenzione, nonché quelle di intervento sui gruppi sociali cosiddetti “a rischio”, Cohen approdava alla conclusione che, per una paradossale eterogenesi dei fini, la diversion sortiva l’effetto di ampliare il raggio di criminalizzazione.

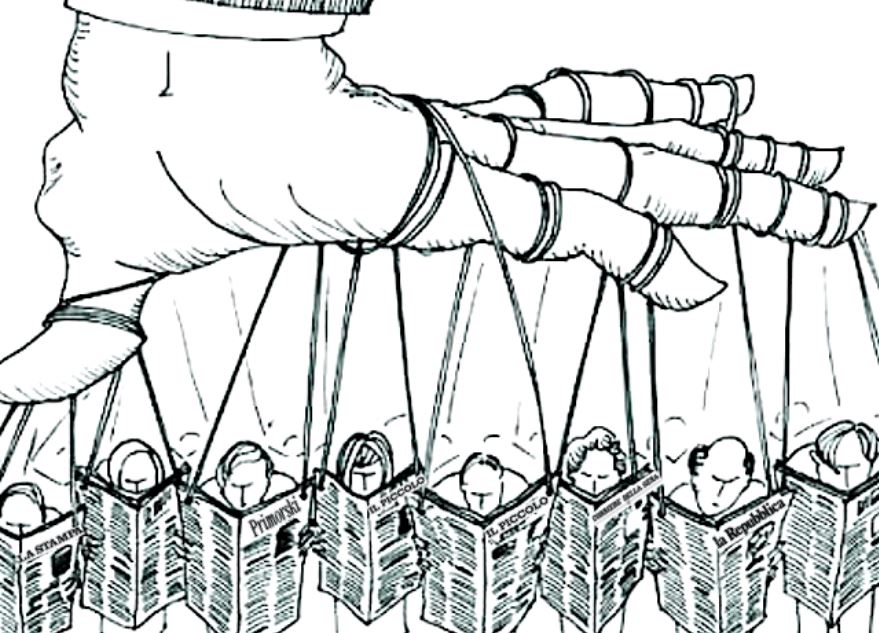

Cohen evidenziava come gli operatori del diritto, ovvero magistrati, poliziotti e assistenti sociali, nel seguire sul territorio i casi penali sottratti all’ambito penitenziario, finivano per individuare nuove tipologie di devianza, per esempio venendo a conoscenza della situazione di parenti, colleghi, amici e vicini dei loro utenti. La diversion finiva quindi per riverberarsi in un processo di net widening, ovvero di allargamento della rete, laddove i casi che fino a prima della diversion non erano conosciuti all’apparato di controllo sociale finivano per ricadere nella sua orbita. A fondamento del processo di net widening, Cohen individuava i cosiddetti depositi di potere. In altre parole, gli operatori del diritto, oltre ad essere investiti di prerogative decisionali, erano formati dai loro colleghi più anziani, che trasmettevano loro tutta l’impronta contenitiva. Inoltre, la possibilità di fare leva, in ultima istanza, sulla risorsa penale, costituiva per magistrati, assistenti sociali e poliziotti un dispositivo relazionale che, se da un lato assicurava loro la possibilità di imporre le loro decisioni, dall’altro lato devitalizzava la portata reintegrativa del loro intervento, coi loro utenti pronti ad assicurare un’adesione formale alle loro proposte pur di evitare il carcere. Infine, la precarietà economica e sociale dilagante, trasformava la diversion in un bacino di marginalità permanente, all’interno del quale collocare individui e gruppi giudicati “a rischio” per monitorarli e intervenire su di loro.

La riforma della giustizia elaborata dalla guardasigilli Marta Cartabia, sembra ricalcare, trentasei anni dopo, le linee tracciate da Stanley Cohen. Per quanto molti, addetti ai lavori e non, la qualifichino come una riforma garantista, tanto da attirarle gli strali di Travaglio & co., rimaniamo convinti che si tratti esattamente dell’opposto. Innanzitutto, fin dagli anni novanta del secolo scorso, studiosi del calibro di Luigi Ferrajoli e Massimo Pavarini, spiegano come il problema si collochi ab origine. Per mettere in pratica un’impostazione garantista, non si tratta di varare e implementare misure alternative. Bisogna semmai intervenire sull’impianto legislativo criminogeno, che ha prodotto, sin dall’inizio degli anni novanta, l’espansione ipertrofica della penalità in Italia. La legislazione antidroga, dalla Jervolino- Vassalli alla Fini-Giovanardi, ha creato una simbiosi mortale tra consumo di stupefacenti e detenzione, fino a portare ad un terzo il numero dei detenuti tossicodipendenti. Un altro filone legislativo criminogeno è quello della legislazione che regolamenta, anzi restringe, l’immigrazione. La Turco-Napolitano, la Bossi-Fini, hanno creato un bacino di clandestinità, il cui sbocco inevitabile è quello delle economie illegali, quindi dell’intervento contenitivo da parte della sfera penale. E’ grazie a queste leggi che i 25.000 detenuti del 1990 sono diventati 67.000 nel 2006, salvo scendere ai 60.000 attuali per ragioni di gestione del penale quotidiano.

In secondo luogo, la riforma Cartabia, più che in direzione dell’implementazione dei diritti dei detenuti, ci sembra votata a garantire l’efficienza del sistema giudiziario penale. Pene alternative, multe, mediazione penale, braccialetti elettronici, marciano nella direzione di garantire l’efficienza del sistema penale, come succede già in altri contesti, come quello inglese, in cui le pene alternative riguardano 300.000 persone, contro i 90.000 in stato detentivo. Il dato interessante del contesto inglese, è rappresentato dall’età media dei detenuti, che si rivela tra le più alte d’Europe (www.gov.uk). A leggere questo dato con attenzione, se ne deduce che il carcere diventa la collocazione naturale per una fascia di popolazione a rischio, che ha galleggiato all’interno della penalità alternativa per anni, senza trovare uno sbocco reintegrativo all’interno di un contesto socio-economico sempre più precario. Inoltre, gli afrocaraibici continuano a rappresentare quasi un terzo dell’utenza penitenziaria anglo-gallese (Scozia e Irlanda del Nord hanno il loro sistema giudiziario-penale), che riflette la loro marginalità sociale endemica. Se simili tendenze dovessero aver luogo anche in Italia, tra dieci anni dovremmo trovarci un’utenza detentiva sempre più anziana e sempre più migrante, dal momento che quest’ultimo gruppo sociale si connota per la sua carenza strutturale di risorse materiali e relazionali. Questo è il terzo limite della riforma Cartabia che ci preme sottolineare. Per quanto tenti di garantire una certa efficienza di sistema, non si pone minimamente il problema della disparità dell’accesso alle risorse. Di conseguenza, migranti e rifugiati, privi di residenza permanente, di reti familiari e amicali, di un’occupazione su cui fare leva, di disponibilità finanziarie per assicurarsi una difesa adeguata, finiranno per ingrossare ulteriormente le schiere della detenzione.

Infine, la riforma Cartabia non considera la possibilità di irrogare provvedimenti clemenziali, come l’amnistia o l’indulto. D’altronde, in seguito alla riforma del 1992, per vararla sono necessari i voti di due terzi dei parlamentari, una maggioranza qualificata che, in un Parlamento a misura di Grillo, Salvini e Meloni, è impossibile raggiungere. Eppure, una riforma imperniata sui diritti dei detenuti e degli imputati, avrebbe dovuto andare controcorrente, e lavorare in questa direzione. Così, invece, ci troveremo di fronte ad una sfera penale sempre più allargata, pronta ad espandersi nei periodi più acuti di crisi politiche e sociali.

A chi giova la riforma Cartabia? Sicuramente, seguendo l’impostazione di Stanley Cohen, serve ad estendere la rete del controllo sociale, evitando disfunzionalità al sistema giudiziario-penale. La pandemia ha provocato un malessere sociale diffuso, che si è manifestato sia fuori che dentro le carceri, come mostrano i casi di Modena e Santa Maria Capua Vetere. La creazione di un’area intermedia tra carcere e società, che permette di deflazionare la sfera carceraria e allo stesso tempo di monitorare individui e gruppi sociali “a rischio”, si connota come una scelta ottimale per una società neo-liberista, che non vuole invertire la rotta delle politiche sociali, né vuole mettere in soffitta l’utilizzo della penalità come collante politico. In secondo luogo, negli ultimi anni, tra le pieghe del terzo settore, si è formata una pluralità di saperi e professionalità, che fa della gestione della marginalità e del rischio la propria ragione d’essere, per i quali la penalità alternativa rappresenta un’importante occasione occupazionale. Che finisce per alimentare da una parte quella retorica della solidarietà che permette a settori del centro-sinistra e del mondo cattolico di accreditarsi come i paladini del reinserimento sociale. Dall’altro lato, alimenta la retorica della legge e dell’ordine, riproducendo un gioco delle parti cinico, giocato sulla pelle di imputati e detenuti. Sì, aveva ragione Cohen: bisogna smantellare i depositi di potere.

studiquestionecriminale.wordpress.com, 3 agosto 2021