Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

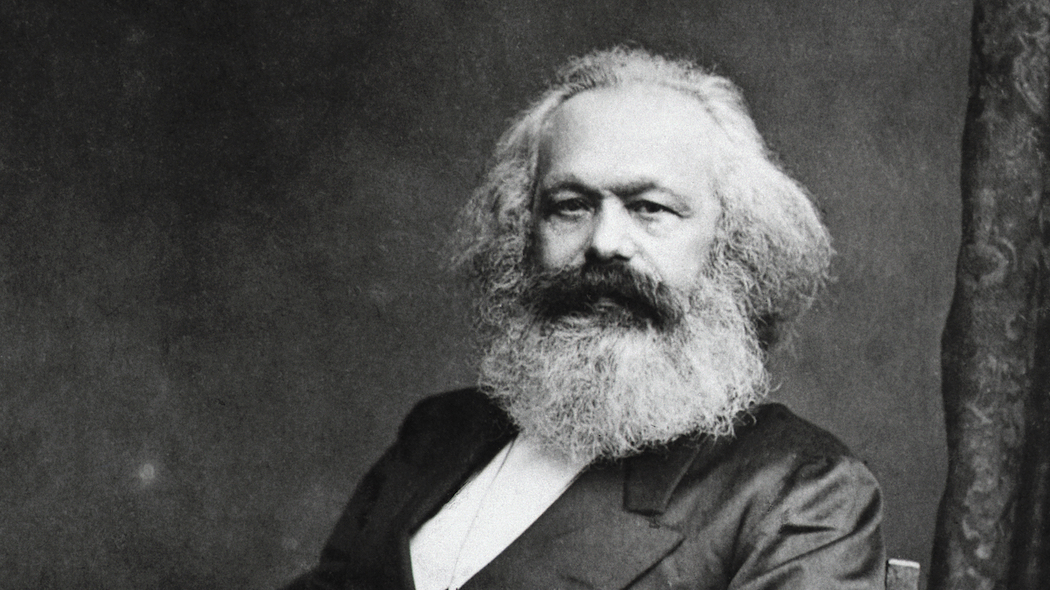

Il giorno in cui siamo diventati alienati e contenti

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico