C’era una volta, come nelle fiabe, un paradiso tecnologico. C’era un luogo di libertà, anche se in effetti si trattava di un non luogo, d’uno spazio immateriale esteso quanto il mondo. E in quello spazio gli uomini potevano finalmente stabilire relazioni orizzontali, senza padroni, senza gerarchie.

In origine, Internet è stato tutto questo. Niente dogane, né censure, né controlli di Stato lungo i suoi mille sentieri. Perché dopotutto era ciascuno di noi, lo Stato. E al contempo ciascuno diventava fonte e destinatario di notizie, autore e lettore, consumatore e imprenditore, elettore ed eletto. L’eguaglianza perfetta nella più totale libertà. L’ utopia di Tommaso Campanella, una nuova Città del Sole. Ma anche di Kant, con la sua pace perpetua. Giacché la guerra non può mai attecchire se attecchisce la comunicazione universale, il reciproco parlarsi e ascoltarsi.

.

Quando è evaporata l’illusione? Forse quando Google ha rovesciato le proprie strategie. All’ inizio s’apriva a tutti i siti, ti trasportava ovunque, senza distinguere tra periferie e cattedrali. Così dichiarava nel 2004 il suo co-fondatore, Larry Page: «Noi vogliamo che veniate da Google e troviate rapidamente ciò che cercate. A quel punto, saremo felici di dirigervi su altri siti». Adesso, però, se chiedi chi sia il miglior pediatra di New York o il ferramenta più fornito di Milano, trovi una risposta sola. La risposta riflette un’opinione, un punto di vista soggettivo, però ha l’effetto di sbarrare il traffico verso le altre destinazioni della Rete. Sicché quest’ ultima, da struttura aperta e pluralistica, si è trasformata in un microcosmo chiuso, dove lo sguardo corre in verticale, non più in orizzontale. Ed è uno sguardo stretto, limitato, dal momento che il 91,5% degli utenti di Google si ferma alla prima pagina. Succede lo stesso nel giardino di Facebook, di Twitter, di Instagram: tutti i contenuti di terze parti devono passare attraverso la loro intelaiatura.

.

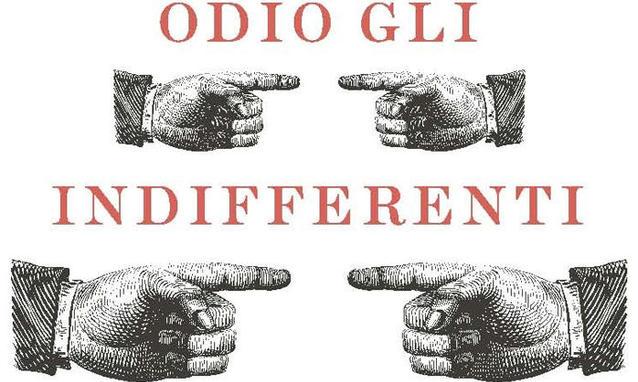

Da qui il potere economico, politico, sociale dei Big Data. Ma da qui pure una restrizione dei nostri orizzonti democratici, delle nostre relazioni come cittadini della polis. La chiamanobubble democracy, la democrazia della bolla: un sistema dove le correnti d’opinione si muovono in sciami dalle traiettorie imprevedibili e cangianti, alimentati per lo più da una carica di risentimento, non dal sentimento. E allora ecco gli hate speech, parole violente come spari, che deflagrano ai quattro angoli del web. Ecco le fantasie di cospirazioni, di complotti, che incattiviscono le nostre relazioni, che propagano il sospetto, una reazione difensiva e al contempo offensiva contro i fantasmi della nostra società. Ed ecco, in ultimo, il doppio paradosso della democrazia elettronica. Perché dispensa libertà pubbliche e controlli privati: una «schizofrenia tecnologica», come diceva Stefano Rodotà. E perché le libertà non hanno contrappesi, evocando perciò l’ammonimento di Platone: «Dalla somma libertà viene la schiavitù maggiore e più feroce».

.

Sta di fatto che la tecnologia – nonostante ogni apparenza – esprime una vocazione autoritaria, non libertaria. Uno smartphone, per esempio, è semplice da usare. Così pure un lettore di e-book, il navigatore montato sulle nostre autovetture, la PlayStation. Tutti i nuovi dispositivi elettronici fanno a gara per rendere il loro uso sempre più intuitivo, più immediato, come i giochi dei bambini; e su tale qualità si decide la competizione fra le aziende produttrici. La democrazia, viceversa, è una creatura complicata, con le sue lungaggini, con le procedure parlamentari o giudiziarie da cui scaturiscono decisioni sempre revocabili, sempre esposte a un’altra ripartenza.

.

Talvolta troppo complicata, è vero, specialmente alle nostre latitudini; tuttavia ovunque nel mondo gli adolescenti possono usare il tablet, però non possono votare. Da ciò un elemento di frizione, se non d’antagonismo, fra democrazia e innovazione tecnologica; da ciò, forse, un inquietante corollario. Ossia il successo globale dei movimenti populisti, delle strategie politiche semplificanti, delle scorciatoie decisioniste. Sarà una coincidenza, però la democrazia non è mai stata così fragile come da quando siamo tutti connessi con un clic. Giacché la tecno-scienza sta modificando le nostre strutture mentali, oltre che la cultura collettiva. Ci abitua a soluzioni rapide, a risposte semplici anche dinanzi ai problemi più complessi. Ma vale pur sempre il vecchio monito di Montesquieu: «Il tiranno pensa innanzitutto a semplificare le leggi».

.

Insomma, il paradiso promesso dalla Rete rischia di dimostrarsi simile all’inferno, come emerso con lo scandalo dei profili Facebook violati da Cambridge Analytica, la società che ha spinto l’elezione di Donald Trump. Nel frattempo cadono una a una le illusioni con cui quel paradiso ci era stato annunziato. Non è vero che il web sia l’arma che ci difende dal potere, perché quest’ultimo se ne serve meglio e di più rispetto ai cittadini: per esempio attraverso l’ e- government, con cui il potere esecutivo si rafforza, marginalizzando il Parlamento. E non è vero che Internet consenta la massima partecipazione democratica nella selezione (ed eventualmente nella revoca) dei rappresentanti popolari. O meglio, consente la partecipazione, ma talvolta a scapito della democrazia. Giacché quest’ultima si nutre di procedure, di garanzie formali che mancano del tutto quando l’agorà si trasforma in tribunale, come le plebi radunate al Colosseo rispetto al gladiatore sconfitto.

.

Tocqueville paventava la dittatura della maggioranza, quale massimo rischio delle democrazie moderne. Qui e oggi, viceversa, il pericolo concreto consiste nella dittatura della minoranza.

.

Repubblica, 18 marzo 2018