Il prossimo 25 ottobre si terrà all’Università San Raffaele di Milano un dibattito sul tema “La riforma costituzionale; una questione civile e culturale” (si veda in Prossimi Eventi sul sito di Libertà e Giustizia ndr). Perciò vorrei sottoporre a tutti questa riflessione, nella speranza di suscitare interventi, anche e soprattutto critici, che ci aiutino a preparare quella importante mattinata di confronto.

Non entro qui nel merito dei 47 articoli di cui è proposta la modifica, né della questione centrale sulla nuova articolazione dei rapporti fra il Senato e la Camera: ci sarà tempo di approfondire ed è certamente più arduo farlo per noi semplici filosofi – ma nessun cittadino dovrebbe sottrarsi al dovere di prendere conoscenza della proposta di riforma. Pongo una questione che non credo sia solo preliminare: è fondamentale, a mio avviso.

Perché Calamandrei diceva che “Quando si scrive la Costituzione, i banchi del Governo debbono restare vuoti”? Per una ragione elementare di dottrina costituzionalista: politica e cornice normativa della politica sono due cose distinte, che stanno fra loro come le regole del tennis e il tennis. E perché un governo che cambia la Costituzione a vantaggio della propria contingenza è precisamente ciò che la Costituzione era nata per impedire, dato che è contro il cuore della democrazia moderna e contro lo “spirito delle leggi”: la divisione dei poteri. Non può essere il titolare dell’esecutivo il potere che delimita il potere dell’esecutivo – oppure la Costituzione non va più intesa come ciò che definisce “le forme e i limiti” della sovranità, ma come espressione di uno, anzi del massimo, dei poteri in cui si esprime la sovranità.

Per questa ragione, Pallante e Zagrebelsky scrivono: “Il governo che assume l’iniziativa di promuovere un ddl di revisione costituzionale si pone, dunque, al di fuori della logica del costituzionalismo” (Zagrebelsky-Pallante Loro diranno, noi diciamo, 2016, pag. 52).

Dunque è letteralmente stupefacente per la dottrina costituzionalistica – che su questo punto mi sembra recepire l’ultimo nerbo della distinzione fra filosofia e sofistica, o fra esercizio di ragione nella sfera pubblica e legge del più forte – quello che abbiamo sotto gli occhi: un governo che, dopo aver potuto prendere l’iniziativa della riforma sulla base di una maggioranza parlamentare dichiarata incostituzionale dalla Corte (340 seggi invece dei circa 180 che le sarebbero spettati senza “Porcellum”), ora usa tutti i suoi mezzi, anche finanziari, per girare i Continenti alla ricerca di voti per il sì. Che non opera nel regime di garanzia delle minoranze sul tema più sensibile: le regole di tutti. Che ha regolato finora le trasmissioni televisive di tutta la rete nazionale su cui influisce (in gran parte) a questo scopo. Che cioè coram populi e a livello continentale rompe i vincoli del ruolo istituzionale dello Stato in funzione del programma politico di un particolare, contingente, governo. Che, insomma, rovescia effettivamente, senza che si muova foglia, il principio costituzionale lex facit regem nel suo opposto, rex facit legem.

Se anche si prescindesse per il momento dai contenuti della proposta governativa, chiunque abbia a cuore l’idea stessa di norma e l’idea di differenza fra le regole del gioco e giocare nelle regole (invece che nell’arbitrio) dovrebbe -a mio parere- respingere con orrore questa riforma, perfino se non fossero così devastanti le infrazioni alla logica e alla grammatica costituzionale e giuridica al suo interno, e purtroppo lo sono. Oggi alla radio il giurista Andrea Morrone, sostenitore del Sì, interrogato sui dettagli, è svicolato dicendo “nei dettagli si annida il diavolo, ma guardiamo invece alla sostanza”.

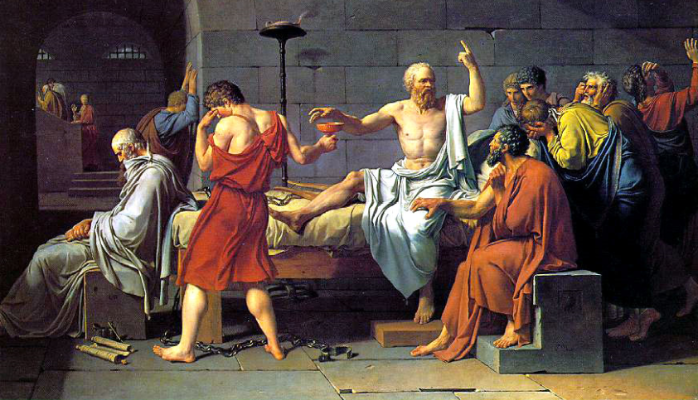

Ma come può un costituzionalista distinguere i dettagli dalla sostanza? Cosa dovrebbe fare oggi Socrate, cosa possiamo fare nel nostro piccolo noi filosofi se non denunciare questo fenomeno talmente pervasivo che ci sta soffocando: il venir meno, nella coscienza dei più, della differenza fra l’ideale e il reale, la norma e il fatto, il diritto e il potere? Se torno su questo punto, è perché Socrate oggi tace.

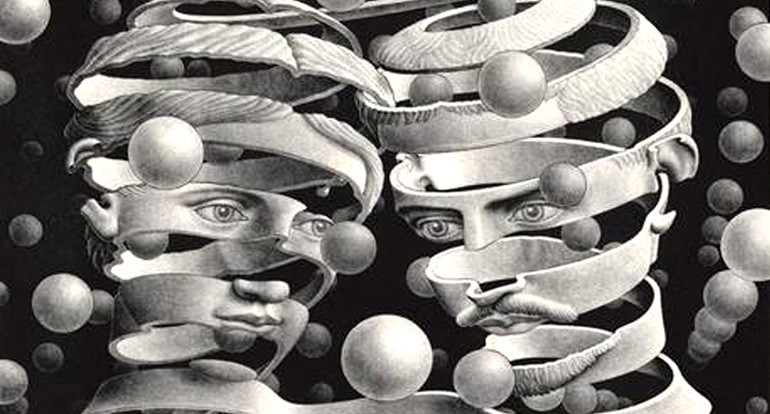

Non sarebbe ora di svegliarci? Ma come di tutti i fenomeni pervasivi, nessuno se ne accorge. Siamo come i classici pesci nell’acqua. E’ molto, ma molto meno grave il violare una norma che l’adattare le norme ai fatti. Nel primo caso, la riserva ideale e normativa preserva almeno il futuro; nel secondo caso, si toglie semplicemente al futuro la possibilità di distinguere fra comportamento deviante e comportamento normale, si svuota di senso l’idea stessa di norma e si dà l’ultima ragione, non solo nei fatti ma anche nel mondo delle idee, a Trasimaco (l’oppositore di Socrate nella Repubblica di Platone) che affermava come “la sola legge è quella del più forte”.

E non sto parlando di questa o quella forma di involuzione autoritaria: a mio parere questa riforma è un tale pasticcio che -senza l’Italicum- non avrà probabilmente esiti particolarmente autoritari: di questo si potrà discutere. Certamente invece avrà, se vince e nel modo in cui vincerebbe, l’esito di una svalutazione ancora maggiore delle idee di norma, istituzione, imparzialità, cosa pubblica, forme…. Quella che il mio maestro, la filosofa svizzera Jeanne Hersch, chiamava l’Imperatività della Legge, e che il massimo costituzionalista anglosassone, Ronald Dworkin, chiama addirittura l’Impero della legge (senza la “i”: non Rule, ma Empire). Impero che, attenzione, è tutto ideale, o è nelle nostre coscienze o non è. Letteralmente, non esiste.

E infatti l’argomento che ora prevale fra i fautori del sì, compreso il filosofo che ha fondato la nostra Facoltà di Filosofia al San Raffaele, è molto semplice: la riforma è pessima, ma si vota sì lo stesso. Perché la vittoria del no metterebbe il governo in mano ai populisti. Credo che questo non sia affatto l’unico esito possibile, nella contingenza niente è veramente prevedibile, ma non è questa la mia obiezione. C’è un argomento che più smaccatamente rinuncia alla differenza fra il quadro delle regole, fatte anche e soprattutto per evitare avventure antidemocratiche, e la contingenza politica? C’è forse un modo più diretto di ridurre ogni cosa alla contingenza politica?

Ma se tutto in politica è ridotto alla contingenza del gioco delle forze del momento, se ideali e progetti non possono avervi nessuna parte, allora che senso ha per noi parteciparvi? Che senso ha togliere anche alla politica il respiro dell’idealità? Non è questa un’uccisione virtuale della democrazia molto peggiore di qualunque progetto autoritario, che per lo meno avrebbe dietro di sé un pensiero, e al quale si potrebbe -almeno con parola e ragione- resistere? Ma non vi accorgete che questo argomento svuota la nostra ragione di qualunque ruolo, la nostra volontà di qualunque orizzonte progettuale nella sfera delle politiche pubbliche, la nostra persona di cittadini di qualunque responsabilità?

Che questa nostra coscienza sia l’ultima linea di resistenza all’arbitrio (non all’arbitrio tragico della hybris, no, all’arbitrio basso e diffuso della pessima res publica con le sue 350.000 leges, alla sfiducia nelle istituzioni e nella dignità della politica che la alimenta da sempre), ebbene tutto questo continua a non importare a nessuno, neppure ai miei più cari amici, neppure a molti fra i miei colleghi. Ma se, invece, con la mia obiezione fondamentale mi sbaglio, qualcuno può dirmi dove?